时隔7年,男德班又开课了。

一听到男德班,就忍不住想到那个可怕的“女德班”。打着传播传统文化的旗号灌输“三从四德”,实际上只是宣扬封建余毒的糟粕。

“男德”这个词,一开始是针对“女德”的绝佳反讽。

去年电视剧《赘婿》里,男主在逛青楼后,被妻家惩罚送进了“男德学院”修男德,学习“相妻教子”。

图源:《赘婿》

“男德”通过性别转换,成功讽刺“女德”的荒谬,批评“三从四德”的对女性的规训。但男女平等下的男性究竟该怎么做,一直都没有一套理论去支持。

于是,真正的“男德班”这不就来了。

这个所谓的“男德班”,原名叫做全参与型男性工作坊,倡导性别平等,反对性别暴力,培养男性成为全参与型伴侣。

2015年刚办的时候用的还是原名,不仅只有2名社会男士参与报名,还引起了诸多争议和嘲讽,有媒体和网友觉得这个班是“让男人做家务,讨好女性” “做男人还用教?”,赐了个外号“男德班”。

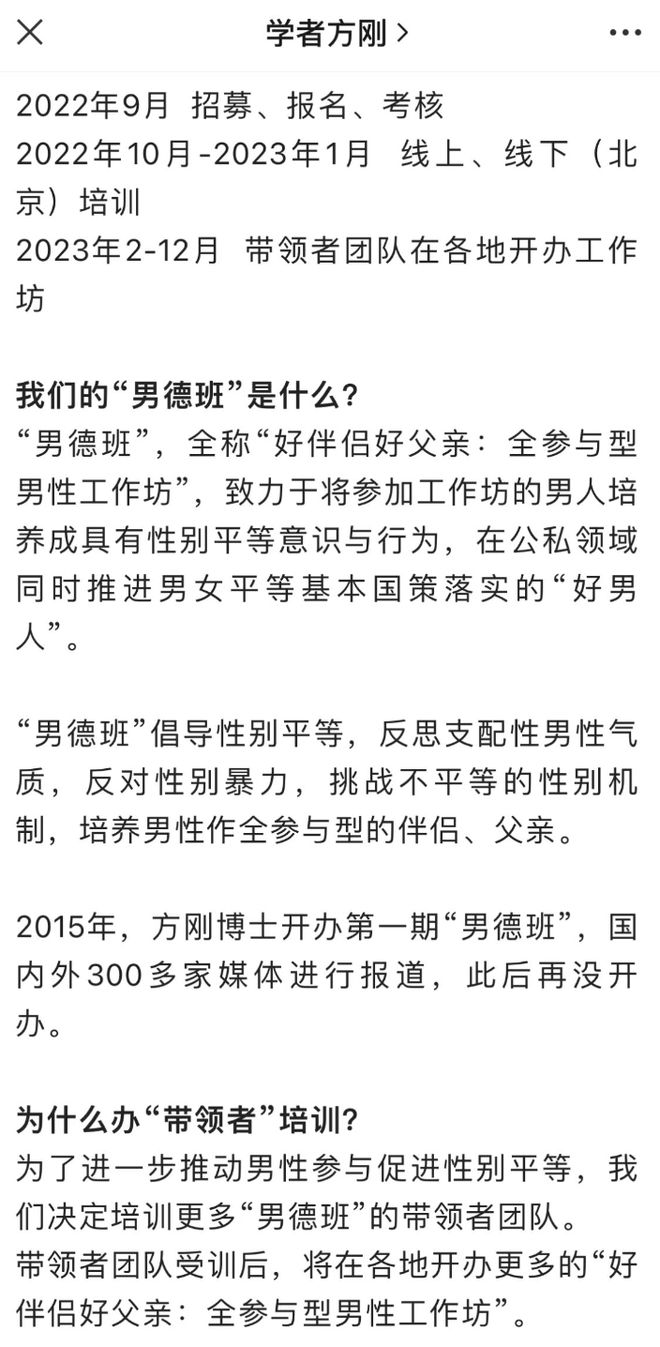

7年后,创始人方刚决定继续用“男德班”这个名字,重新启动“好伴侣好父亲“全参与型男性工作坊”项目。

虽然名字被污名化,但只要能有更多人关注和参与真正的内容,它就有价值。

这次“男德班”又能教给男性什么?我们真的需要这所谓的男德班吗?

至少了解之后,才有发言权。

家暴者主动走入男德班

在首届男德班,大家都认为顾伟是改变最大的一名学员。

顾伟曾厌恶妻子的“唠叨”,当妻子提出想管理他的工资卡时,顾伟心想“怎么能由女人管钱呢?”随即一脚踹在怀孕6个月的妻子腿上,“她闭嘴了”,顾伟觉得舒了一口气。

他几乎每隔一个月就会对妻子施加暴力,施暴结束后,他有一套“快速挽回方式”——流泪、下跪、写保证书。他说,妻子每次都会原谅他。

最为严重的一次家暴,发生在2014年4月参加朋友婚宴时,妻子埋怨他“为什么不等自己,心中没有自己和孩子”。当时他没说话,但心里憋着气。

第二天凌晨4点,妻子起床去卫生间时不小心踢到了他的腿,顾伟发作了。“我死死捏紧拳头,像原子弹爆炸一样,狂风暴雨般落到她头上。”他记得,妻子惊惧地看着他,不敢尖叫,只发出低吼。

这次家暴之后,乞求原谅的老方法失效了,妻子决心离婚。

一个月后,法院的传票寄到了顾伟的工作单位,他慌了。“没想到她真的会跟我离婚,我以为她是那种离了我就活不了的人。”

一个偶然的机会,顾伟知道了一个叫“白丝带”的反家暴公益组织,他拨打了热线电话求助。当时他不是为了改变自己,只是想挽回这段婚姻。

“白丝带终止性别暴力男性热线”正是由“男德班”创始人方刚在2010年设立。十多年来,这个热线接听来电超6000次,其中男性咨询者仅占到15%左右。

后来顾伟成为了白丝带反家暴志愿者,并参与了那个被称为“中国第一男德班”的“全参与型好伴侣、好父亲工作坊”。

顾伟参加男德班合影

课程的主要内容为“家庭暴力成因及干预”“反思大男子汉气概”“怎样做家务和照顾家人”“认识并挑战社会性别刻板印象”“婴幼儿护理”“怎样对青少年进行性教育”等。

有分享,有讨论,还有实践游戏。

在上课过程中,顾伟意识到自己作为一名丈夫和父亲的缺失,之前竟然从来都不知道妻子如此辛苦。他总是觉得自己才是家里的顶梁柱,支撑起了这个家,不能家暴的原因是“强者”不能殴打“弱者”。

顾伟认真地审视了自己在生活中对于女性的偏见,明白了“保护从属者”和真正尊重平等之间的区别。妻子不是他的“所有物”也不是“弱者”,妻子和他是平等的。

离婚后,顾伟才看到前妻作为一个“独立人”的价值。前妻接手了家里的紫砂壶产业,做上了小老板,业余时间还会在网上兼职写小说,在论坛上有百余万的点击量。

“丧偶式育儿”让顾伟发现,原来家里有这么多的活需要干,一点不比工作清闲。儿子扔在地上的衣服不会凭空消失,厨房里的脏碗也不能自动干净,每天还要接送孩子、做饭、看着孩子写作业。

去前妻家接孩子时,前妻还会流露出躲闪他的神情。顾伟想到过再复婚,但信任早已彻底崩塌,前妻与他除了孩子的话题外,再无更多交流。

有一天,顾伟在路上听到了一个女人的呼救——一名男性在撕扯、殴打她。虽然殴打者的体格明显壮于自己,但顾伟还是在害怕中大声制止了男人,并且报了警。

在以前,他可能只会觉得“多一事不如少一事”“小打小闹的矛盾而已”,如今他反对一切暴力行为。

顾伟介绍采访

两年前,儿子看恐怖漫画,晚上做噩梦。顾伟跟儿子约定以后不看了,儿子却没做到,他看到后重重地在儿子头上打了三下。他很后悔,才发现自己至今还没完全戒掉暴力。

“习得型施暴者有大约20%左右可以完全戒掉暴力,我希望自己成为其中的一员。”

因为家暴,他失去了成为丈夫的资格,但他还想学着做一个好父亲,让儿子不再成为暴力的受害者。

男德班,

是为了帮助男人

第一次听到“男德”这两个字的时候,杨勇也觉得“特别反感”。

“以前有一个女德班,对女性的言行举止提出要求,我想男德班是不是教导男性要阳刚,一定要压抑自己的情绪。”

杨勇是成都的一位心理咨询师,2015年,他作为“白丝带”的志愿者参与了“好伴侣、好父亲:男性成长工作坊”。

课上他印象最深刻的,是对“阳刚”气质的反省。老师说阳刚只是男性气质中的一种,不能用一种标准要求千千万万的男性时,杨勇立刻想到他和父亲的关系,“剑拔弩张,火药味特别重”。

他读小学时,偶尔偷懒赖床不想去上学,父亲就会逼他起床唱国歌。有一次哥哥考试没考好,父亲听到后迅速地,就像拎个小鸡一样,把哥哥拎起来,直接“扔进了”家门口的珠江。

在这样的家庭环境里,杨勇在父亲面前“十分顺从”,要做一个男子汉,要像父亲一样成为一名医生。

杨勇内心想要拒绝,但又不敢反抗父亲,最终他选择在一所医学院学习心理学。

父亲在他心中的形象是做事雷厉风行,说一不二,不会退缩,也从来没有表达过自己的脆弱。杨勇有了一个儿子之后,他发现自己不知不觉就带了父亲的影子“要求他打针不能哭,男子汉跌倒了也不能哭”。

第二个孩子马上要出生了,他不想让孩子拥有一个缺乏理解和沟通的父亲,40岁的杨勇决定去上“男德班”。而且他所在的行业也要求他需要对“男女性别的刻板印象”有更深的了解和撼动。

男德班学员模拟体验孕妇

过去,他常常会“理所当然”地用工作当作借口拒绝孩子。现在,他因为工作不能陪伴孩子的时候,会和孩子解释清楚,为什么不能陪他,也会提出换个时间来陪他。杨勇发现,儿子的态度也从过去的一脸委屈,转为了理解与包容。

过去,杨勇被传统的性别观念影响,会去劝说女性别太强势了,温柔些。现在他会让双方把问题摆在台面上说清楚,“现在很多女性在改变,去追求自己的事业,有自我意识,男性也需要做出一些改变了。”

杨勇将在明年成为成都地区“男德班”的老师,他曾开玩笑地和身边的人提过,要不要来上男德班?对方一听上课的内容关于怎么做好丈夫,好父亲,回复都是“这个还需要学吗?”

实际上,愿意上这个课的男性,至少思考过如何成为“好丈夫、好父亲”。而那些觉得没必要的自信者,可能从来都不知道“好男人”或者“正常男人”的定义是什么。

参与培训的学员中,28岁的谢谦是最年轻的一位,他小时候经常被叫做“娘娘腔”,他觉得很自卑。现在他明白了“‘娘娘腔’这个词是带有性别污名化的,污蔑男性,同时也在贬低女性。”

另一个带有污名化的话语是“不像个男人”。“男性特别担心被人说不像个男人,但‘男人’这个标准其实非常高。”

谢谦认识一个健身教练,因为小时候肤色很白,也很瘦,觉得自己缺乏男子气概,“以至于他要从事健身教练这一职业来弥补,让自己看起来‘更像个男人’。”

他们承受着社会对男性的要求,比如要求男性任何时候都要做强者,不能自卑脆弱要自信阳刚,必须努力赚钱追求更高的社会地位。如果做不到,就可能是一个失败者。这种男权社会下对男性的规训和伤害,很隐蔽,但也很伤人。

“你还是不是个男人?”成为一种激将法,往往可能增加男性的暴力行为,让事情变得更糟糕。

所以方刚说:“没有人可以从性别歧视、偏见和不公正中受益,包括施暴者。”

自己淋过雨,

想为别人撑把伞

2015年,方刚曾经举办过一次“男德班”,但效果却不尽如人意,真正主动来参加的社会人士只有两位。其他都是“白丝带”项目的志愿者。

“我们事后收集到将近三百家媒体的报道,很多都是负面的,把我们视为嘲笑对象。”

今年9月,方刚在自己的公众号发布招募信息,准备重启“男德班”。这一次,他觉得一切都更成熟了。

为什么执着于推动“男德班”呢?因为方刚自己,就是性别歧视的受害者。

方刚曾在一次视频演讲中展示过一张自己年轻时的照片,照片中的男孩瘦、文静。方刚自己分析,照片中的男人是不符合主流的、支配的、阳刚之气的,“在我年轻时,我被骂作‘娘娘腔’。”

方刚年轻时的照片

他至今还记得,小学时因为挨批评哭了,老师不准他哭,说他像“绣花枕头”。而他也因为父亲在他三岁时就离世,性格软弱,成为被欺凌的对象。

到了二十多岁,方刚第一次读到性别相关的研究著作,“我整个人都被点燃了,很亢奋。”他觉得自己从小被叫做“娘娘腔”,和大多数女性一样,是被父权制压迫的群体。“当一个男人不符合主流男性气质的要求时,这个男人就处于被性别机制压迫的底端。”

“我与被压迫的女性,本质上一样,是一种社会不平等。作为一个在父权文化之下、在被霸凌中长大的男孩,我就是‘女人’。”

那天下午,他骑着车,在北京炎热的街头转了三个小时,想去不同的书店再买更多关于性别研究的书。那是1997年,距离第四次世界妇女大会在北京召开过去了两年,刚刚有一些性别研究相关的书籍进入中国。

2002年,方刚考取了中国人民大学性社会学的研究生,后来又读了博士。他的导师就是从事性社会学和性别人类学研究的潘绥铭,被誉为“中国性学第一人”。

博士毕业后的方刚,第一个突破口选择了“反对家庭暴力”。2013年,方刚发起了“中国白丝带志愿者网络”的成立,致力于推动更多男性参与终止针对妇女的暴力的运动。

中国白丝带运动的形象代言人

在持续不断的学习和实践中,方刚成为北京林业大学人文学院副教授,硕士研究生导师,著名性学家,性教育专家,出版著作70余部。

2015年首届男德班,就是方刚打破性别刻板印象、推动社会平等的一次尝试。

方刚把白丝带运动的宗旨和方法进行系统性整理,撰写成《全参与型好男人团辅手册》,也用于“男德班”的培训。手册从初级章节的“挑战社会性别刻板印象”“大男子汉气概伤害”,进阶到“和谐的性,承担避孕责任”以及“拒绝家庭暴力”,再到“陪她进产房”“婴幼儿护理”等等,希望全方位唤醒和规范男性的行为。

在男德班的培训辅导手册中,学习做家务和照顾小孩,只是皮毛。课程的核心内容之一是反家暴。

因为名字受关注,2015年有许多媒体去采访。“去的都是女记者,她们写的报道都非常积极正面,她们觉得这是一件非常好的事情。但是男编辑觉得很搞笑,有的把文章改成了滑稽报道,把我们视为嘲笑对象。”

根据澎湃新闻2015年报道,在首届“男德班”落幕后,网上对于这个活动的评价呈现出明显的两极化趋势,部分男性网友在讨论中或调侃“这还用学?男子有财全交妻就OK了”,或者抨击“男性不是为取悦女性而活的!”

多年来,面对争议、批评甚至辱骂,方刚已经习惯了。在他看来,“男德班”最大的阻力无疑是男性的观念——很多男性缺少参与观念和性别平等精神,要撼动这种根深蒂固的性别文化并不容易。

方刚照片

“我们必须让男人参与进来,在参与的过程当中,还要让男人意识到这个努力不仅仅是为了你的伴侣,你的孩子,也是为了你自己。男性可以从挑战支配性的男性气质中受益,可以从照顾伴侣、照顾孩子、做家务当中受益,那是男性作为一个人的全面的成长。”方刚说。

但这七年间,方刚感受到社会风气发生了变化,网络上还出现一些年轻的“家庭主夫”,通过直播、短视频的方式分享自己的做“全职爸爸”的生活。

方刚在首期“男德班”之后推出的“好爸爸工作坊”,到2022年上半年,参与学员达到了三百多人,其中有近100名是男性。“三分之一是男性,很不错了”。

并且白丝带的志愿者现在已经有4000多位了。尤其现在国家放开二孩三孩生育,提倡建设生育友好型社会,男性更需要被鼓励参与到育人的过程中。

在方刚看来,重启“男德班”项目条件已经成熟。

这一次,他打算不再亲自培训学员成为“好男人”,因为从头开始纠正一个人的性别偏见太难了,而社会上已经有很多具有性别平等观念的人。

图源:公众号@学者方刚

今年9月15日,方刚公开招募“男德班带领者”,要求具备在一线城市或省会城市开办“男德班”的能力。而且不接受个人报名,只接受团队报名。每个团队3人,同时包括男性和女性。

报名的有19组成员,最后只有来自深圳、上海、成都的三组通过选拔,成为受到资助的正式学员。

这三组成员从今年10月份开始接受培训,成为新一届的男德老师,并且要在2023年去各地开设男德班,培训更多学员。

除了正式学员,还有三十多人参与课程旁听。与首届男德班遇冷相比,今年的学员人数似乎预示了一个不错的开头。

当然,单靠几个“男德班”,解决不了性别不平等问题。但能够面向更广泛人群传播正确性别观念,却终将发挥水滴石穿的效果。

这个过程也启示我们:构建和谐的性别关系,需要一种“双向奔赴”,而不是陷于某种无谓的对立之中。

男德班不是后退,

而是进步

促使方刚开办男德班还有一个直接诱因,那就是愤怒。

2014年开始,全国多地出现披着国学外衣的女德班,其中非常有名气的“女德前辈”丁璇,说过的话还犹在耳边:

“女孩最好的嫁妆就是——贞操。”

“女人不经媒人介绍自嫁,是侮辱宗祖的大不敬行为。”

“穿着暴露,是非常低俗的表现。不仅口舌是非多,还招病、招灾,易破财,易失身。”

图源:网络

当时“男孩危机”也是社会讨论的重点。成都一所小学校长,因为看不惯“女孩没有女孩的样子,男孩没有男孩的样子”,开设“男生女生课”。

课程内容是什么呢?教女生“打毛线”“织毛衣”,教男生“做飞机”“造火箭”“装汽车”。

就像中国青年报评论的那样:“这不仅可能扼杀孩子心中不分性别的纯真理想,也会在孩子们幼小的心灵中种下刻板印象。”

图源:微博@中国青年报

这些加剧性别刻板印象的培训班,都让方刚这位从事性别研究的学者感到愤怒。

因为任何试图用性别来约束一个人的行为,都是性别歧视。性别是天生的,而人生是自己的,社会分工不该有性别之分。

为了和上述“女德班”撇清关系,方刚在当时的招生启事里明确提出,“女德班”因为强调传统的性别分工与性别角色,受到普遍诟病;而“男德班”则是颠覆传统性别意识,培养全新的好男人、好伴侣、好父亲。

男德班的目的绝不是加深性别对立,而是实现“双赢”。

因为男性也可能是在父权体制中受到压迫的一方,比如个头矮、没有阳刚气质的男性,更容易受到欺凌。打破性别刻板印象,男性也是受益方。

图源:红星新闻

对于报名参加“男德班”的男性来说,迈出这一步并不容易。难免有人认为,“男德班”有违“男子汉大丈夫”的传统社会观念,有损“阳刚之气”。

但实际上,去上“男德班”的男人敢于摒弃大男子主义,愿意承担更多家庭义务,重新认知自己在两性关系中的责任,无疑更有勇气、更显担当。

男德班重新定义“男性道德”,说白了是当前男女平等的社会下重塑“性别道德”的诉求。

图源:网络

过去的“女德”、“男德”是对立且割裂的。

“女德”只强调女性在婚姻家庭里的牺牲,要“三从四德”,要“相夫教子”,以至于进入社会竞争是不合理的。

而“男德”只强调男性在社会职场中的竞争,要“赚钱养家”,要“成为成功人士”,以至于承担家庭责任会受到鄙视。

如今女性早已进入职场竞争,而真正承担家庭责任的男性却不够,造成了广泛的“丧偶式育儿”“父爱如山体滑坡”的现象。

根据2021年《第四期中国妇女社会地位调查》数据,0-17岁孩子的日常生活照料、辅导作业和接送主要由母亲承担的家庭,分别占到76.1%、67.5%和63.6%;女性照料家庭成员和做饭、清洁、日常采购等家务劳动时间为154分钟,约为男性的2倍。

传统“女德”束缚女性数千年,至今仍然有众多拥护者在践行“女德标兵”,围攻女性的穿着言行。

图源:CCTV新闻

重提“男德”是把不公平的家庭分工和社会分工拉回正常水平,而不是固化性别刻板印象,践行“性别道德”的双标。最终的目的是洗清“性别道德”的污名化,实现道德不分男女,社会分工不分男女。

鲁迅真的说过:“道德这事,必须普遍,人人应做,人人能行, 又于自他两利,才有存在的价值。”

所以很多人支持“男德班”。

也希望社会上可以有更多“男德班”,有更多追求性别平等的斗士,以加快对性别刻板印象的清除。

换句话说,这是在追求一种自由。

女人可以在职场叱咤风云,也不会因为家务劳动的价值被忽视,从而个人价值也被忽视。

男人可以在生活里成为丰满有情绪的人,不必挣扎在竞争中,也不会因为照顾孩子而被鄙视。

如此,受益的,将是我们每个人。

如果你也支持男德班,

请点亮「赞」让大家看到!

评论列表