公元1661年郑成功的战船列阵热兰遮城外炮口对准荷兰人的堡垒——这场对决不只是 “收复台湾”,更是世上最早两家股份制公司的终极较量:荷兰东印度公司靠殖民贸易垄断东亚;郑芝龙海商集团凭3000艘战船掌控台海。这只是17世纪台海大博弈的一幕而已。这座被葡萄牙人叫 “福尔摩沙” 的小岛早成了西班牙、荷兰、日本、明朝、清朝五方势力的“必争之地”。台湾自古以来就是中国的神圣领土:早在三国时期孙权就曾派遣卫温、诸葛直率领舰队造访过台湾。明朝官兵也曾追缉海盗到过鹿耳门。

1542年大航海时代的先驱葡萄牙人在一次前往日本的航行途中偶然发现了台湾岛。葡萄牙水手远远望见岛上苍郁的森林忍不住惊呼“美丽的岛”。葡萄牙人就这样成了最早发现台湾的西方人。从此西方人就用葡萄牙语中的“美丽岛”一词称呼台湾(音译为福尔摩沙)。此时统治中国的明王朝正实行着时松时紧的海禁政策。在明朝海禁较为严格的时期福建、广东沿海地区一些靠海吃海的居民远走东南亚、印度洋从事贸易和海盗活动。这些人的活动北及日本、南到爪哇,而恰好位于中间的台湾则成为了他们的据点基地。

当时活跃在南方海洋上的有两个姓林的人物:一个叫林道乾、一个叫林凤。他们在台湾早期的发展历史上扮演了至关重要的角色。1563年林道乾被福建总兵俞大猷打败后退往台湾。俞大猷率军追至澎湖。俞大猷见水道迂曲不敢冒进,于是留偏师驻守澎湖稳扎稳打地派兵到台湾鹿耳门一带追缉。这是有清晰记载的一次中国官兵到台湾本岛追缉海盗的行动。林道乾带着部下来到台湾后足迹遍及如今的高雄、屏东、台南、嘉义、台中、宜兰等地。林道乾以台湾为基地恢复实力后再度称雄海上:林道乾的势力一度遍及如今的柬埔寨、泰国等地。

1573年林凤吞并了林道乾的党羽和船只。1574年林凤被另一位福建总兵胡守仁击败后逃到台湾魍港(今嘉义布袋)。胡守仁招募渔民和台湾少数民族一起合剿林凤。一年后林凤离开台湾前往当时已被西班牙殖民者占据的菲律宾。林道乾占据台澎期间明王朝为保障东南海疆的安全曾于1563年复设澎湖巡检司,等到林道乾被打跑后澎湖巡检司就又被裁撤了。到了林凤频繁活动的时候局面更加复杂:不仅东南海疆各路势力越来越活跃,而且葡萄牙、西班牙、荷兰等西方殖民者也纷至沓来。福建巡抚许孚针对于此上疏请求开海禁并在澎湖设将屯兵。

1597年明朝在澎湖设置“游兵”,此后又计划在澎湖增设将官、守军、建城、屯田、筑炮台。可这时明朝的统治已到后期。此时明朝统治者所面对的难题实在太多了。加强台澎防务的计划推进得并不顺利。海盗照样出没于台湾海峡,洋人在这一带的活动也越来越多。明朝对这一地区的实际管控力度变得越来越弱。这就留下了一个巨大的权力真空。既然朝廷进退失据留下了这么一个权力真空,那么就一定会有人想去填补这个空白。林道乾和林凤其实算是先驱人物。在他们之后台湾海峡一带开始出现更多的海上力量。

颜思齐、郑芝龙这些后来者比当初林道乾、林凤做得更大更强。公元1589年生于福建海澄县(今厦门海沧青礁村)的颜思齐体魄雄壮、精通武艺。从小就有“大哥范儿”的颜思齐有一次因为打抱不平打死了官员家的仆人。事后颜思齐一路逃到了日本平户。颜思齐在这里开起了裁缝铺。生性豪爽的颜思齐很快在异国他乡站稳脚跟,经过一番打拼成为纵横海上的大商家。颜思齐声名鹊起之后二十八位华商义结金兰奉他为老大。这些人中就有日后收复台湾的民族英雄郑成功的父亲郑芝龙。这些华商因不满日本势力对华商的诸多压迫而计划攻占平户港。

不料起事前众人为一位兄弟庆生豪饮。其中一位醉酒后无意中泄露计划引来幕府官兵围剿。得到通报的颜思齐匆忙中和众兄弟逃往海上。1624年颜思齐率船队在笨港(今台湾北港)靠岸。地肥水美的台湾岛有大片荒野等待开垦。颜思齐决意在此干一番事业。颜思齐率领大家伐木辟土、构筑寮寨,同时对岛上的原住民加以安抚商定疆界互不侵扰。大局初定后颜思齐派下属率船队赴漳、泉故里先后招募了三千多人移居台湾。颜思齐将垦民分成十寨发给银两和耕牛、农具等。颜思齐由此掀起了台湾历史上最早的有组织的大规模拓垦活动。

颜思齐还挑选了一批有航海经验的漳、泉人士以原有的13艘大船利用海上交通之便开展和大陆的海上贸易,同时组织海上捕鱼和岛上捕猎发展山海经济。1625年台湾粮食大丰收。兴奋的颜思齐拉着弟兄们进入诸罗山中打猎。归来后的颜思齐一病不起,数日后年仅37岁的颜思齐病逝。颜思齐的一生仿佛一颗流星,可他的壮举开启了台湾一个新的时代。从那时起大规模的移民高潮到来:每年都有大批百姓跨越海峡来到台湾岛屯垦耕种、繁衍生息。17世纪的台湾已不再是荒蛮之地,而是串起全球贸易的枢纽——谁控制了台湾就握住了东亚海洋的命脉。

台湾如此重要的战略地位自然引来各方势力觊觎。最早盯上台湾的外国侵略者是日本。16世纪末倭寇就把台湾当成了“避风港”。日本统治者丰臣秀吉一度试图把台湾划进 “大日本版图”。1602年驻守福建的把总沈有容率21艘战船由金门出发登陆台湾全歼盘踞于此的倭寇。1604年继日本人之后荷兰人也盯上了台湾:荷兰东印度公司的韦麻郎在澎湖修建堡垒。此时已升任都司的沈有容单枪匹马前去和韦麻郎谈判。沈有容在谈判中用自己当年歼灭倭寇之战作为威慑:“郎不闻沈将军破倭奴东海上,海水尽赤?”在沈有容的强硬态度和明朝强大实力的威慑下荷兰人撤离了澎湖。

等到德川家康接手日本政权后于1609年派有马晴信招抚台湾的高山族人向日本入贡。有马晴信带领的船队刚靠岸就被高山族揍得鼻青脸肿连淡水河都没敢进。1615年德川家康又派长崎代官村山等安率3000人、13艘战船进犯台湾。1616年沈有容在东沙歼灭三艘倭船擒六十九人,而明军自身在此战中则无一人伤亡。沈有容以如此完美的一场大胜再次捍卫了中国对台湾的主权。日本方面在武装侵略失败后又派明石道友等数十人携带宝刀、金银前往福建请求互市。沈有容以倭寇骚扰基隆、淡水等地之事为由将其斥退。

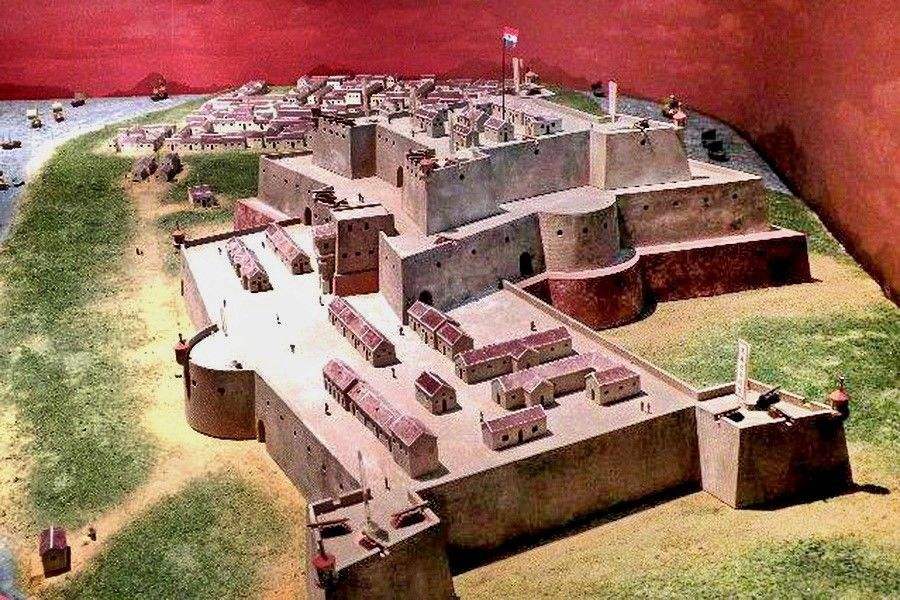

1622年荷兰殖民者卷土重来再次占领澎湖。1624年明朝水师在澎湖海域集结一万兵力、战舰200艘发起了收复澎湖的战斗。经过八个月的激战后荷兰殖民者再次撤出澎湖。撤出澎湖的荷兰人随即在台湾南部登陆。荷兰人在今天的台南安平建造了热兰遮城作为殖民统治中心。1625年同样都对台湾怀有野心的荷兰与日本爆发了第一次冲突:当时荷兰殖民者对日本商人征收10%的关税遭到了拒绝。荷兰殖民当局随即没收了日本商人当年收购的生丝15000斤。1626年日本船长滨田弥兵卫率领两艘全副武装的商船抵达台南。

台南的荷兰殖民当局当即扣留了这两艘船。日荷之间的冲突由一开始的商业纠纷逐渐升级成为官方外交事件。1627年荷兰东印度公司总督迪·卡本特指派荷兰驻台地区行政长官纳茨和穆萨特作为专使前往日本交涉,但日本德川幕府却拒绝接见这批荷兰使者。荷兰驻台长官不得不携重金与日本方面讲和,甚至还提出自己亲赴日本充当人质以求达成妥协。除了日本之外荷兰还有一个竞争对手就是西班牙。1626年西班牙殖民者在台湾北部的基隆登陆,两年后西班牙人又占领了沪尾(今淡水)。台湾形成了荷兰和西班牙势力分据南北的格局。

1629年荷兰主动攻击西班牙控制下的沪尾。荷兰这次军事行动以失败告终,但西班牙人也被迫收缩了自己的战线。1636年西班牙人撤走了在沪尾的驻军。1642年荷兰人攻打西班牙人在台湾的据点基隆。这时西班牙的殖民地菲律宾发生变故。无力两头兼顾的西班牙人撤出了台湾。西班牙对台湾北部16年的统治结束后留下了今天的淡水红毛城等遗迹。随着西班牙势力的退出使荷兰的殖民势力得以扩张到台湾全岛。台湾从此进入长达38年的“荷据时期”。荷兰人比西班牙人狠多了。他们很快搞出了一套 “殖民组合拳”。

荷兰人在经济上垄断糖业和鹿皮贸易。台湾从此成了 “东南亚糖仓”,而荷兰人则坐着赚黄金。荷兰人在政治上搞出 “赎社制度”:用几匹布、一把刀就换高山族的土地。如果高山族不愿换咋办?那就打呗!20年里荷兰人先后对台湾高山族发动近20次讨伐。在文化上荷兰传教士发明了 “新港文字”以图使高山族忘掉自己的语言。可荷兰殖民者没料到一个中国海商集团会掀翻他们的统治。当年颜思齐纵横台海时有27位结拜兄弟。这些人当中有个叫郑芝龙的在颜思齐之后整合了东南沿海的华人海商力量成为新一代枭雄。

郑芝龙早年曾在荷兰舰队当翻译,因此得以学会多种语言和航海技术。后来郑芝龙慢慢整合东南沿海的海盗力量成了驰骋海上的一方霸主。1628年郑芝龙接受明朝招安,但仍牢牢控制着自己人马势力。郑氏集团全盛时期拥有包括汉人、日本人、朝鲜人、越南人乃至非洲黑人各不同种族的士兵二万人以及超过三千艘大小舰船组成的舰队。这一时期占城、吕宋、北港、平户、长崎、孟买、万丹、旧港、马六甲、柬埔寨、暹罗等地的贸易被郑氏家族所垄断。所有在这一区域内活动的船只都必须挂郑家的令旗交 “保护费”。

在1633年的料罗湾海战中郑芝龙率40艘战船、500门火铳用火船撞击荷兰巨舰。火光冲天里荷兰人狼狈逃窜。1644年明朝灭亡后郑芝龙降清,但他的儿子郑成功仍在东南沿海坚持抗清斗争。郑成功为取得稳固的抗清基地于1661年率 2.5万人、400艘战船攻台围困荷兰殖民者修建的热兰遮城 达8个月之久最终迫使荷兰人投降。郑成功从荷兰人手中收复台湾后从大陆招徕3万移民垦荒,又开办学堂、教汉字、搞科举。郑成功建立了台湾历史上第一个汉人政权,也让中华文化在台湾扎了根。郑成功台湾后他的儿子郑经、孙子郑克塽统治台湾达21年。

在此期间郑氏政权始终打着明朝旗号维持统治拒绝承认清朝的正统性。这就使海峡对岸的清王朝始终视台湾郑氏政权如骨鲠在喉。在清朝统治者眼中郑氏家族统治的台湾作为最后一块反清复明基地必须荡平。清朝统治者为消灭台湾郑氏政权使出杀手锏——迁界禁海:顺治十二年(1655年)清廷下令沿海省份“无许片帆入海,违者立置重典”。顺治十八年(1661年)清廷又强行将江、浙、闽、粤、鲁等省沿海居民分别内迁三十至五十里。清朝统治者试图以此断绝郑氏政权获得生存物资的渠道。

清朝统治者在封锁台湾的同时又抛出橄榄枝试图通过谈判解决问题。顺治九年(1652年)至十一年(1654年)清廷与郑氏政权之间先后进行过三次和谈活动,但始终由于双方分歧过大而未能取得实质进展。1673年大陆爆发三藩之乱后台湾郑氏政权也趁机介入。这更坚定了康熙皇帝彻底消灭台湾郑氏政权的决心。康熙二十年(1681年)3月17日郑经在台湾承天府去世。郑经死后重臣冯锡范发动政变刺杀了监国郑克臧,随后立郑经次子郑克塽为延平郡王。台湾的内乱为康熙统一台湾提供了千载难逢的天赐良机。

康熙二十二年(1683年)7月8日清政府派原郑氏降将、福建水师提督施琅率水陆官兵2万余人、战船200余艘从铜山向澎湖、台湾进发。台湾方面的头号战将刘国轩在澎湖与施琅率领的清军水师对阵。刘国轩的部将邱辉建议主动出击,但刘国轩却打算以逸待劳。刘国轩指望利用海上的飓风和自己以逸待劳的优势击溃清军。可预料中的飓风却始终没来,几天后施琅发动了总攻。清军水师布出五梅花阵以多围少。大约经过八九个小时的激战后郑军战船被击沉焚毁近两百艘、将士阵亡一万多人。

郑氏政权的主力部队在此战中几乎全军覆没,只有刘国轩等少数几人坐小船逃回台湾。施琅在取得决定性的军事胜利后并没趁胜直取台湾本岛,而是加紧对占据台湾的郑氏集团施以招抚。在清军强大的军事压力下郑克塽最终决定投降。可就在郑氏投降、清廷欢庆胜利之时朝廷内部又出现了放弃台湾的荒谬言论。很多大臣认为攻打台湾就是为了剿灭南明余孽、显示大清国威。既然这个目的已然达到,那么就没必要在那个不毛之地浪费时间精力了。当时朝野上下不少人觉得孤悬海外的台湾开发价值不大。

如果派兵驻守台湾至少要数万人。这会造成极大的财政负,而且长期驻守外岛的士兵也可能再次割据,一旦外敌来袭则难以救援。因此有不少人建议把台湾岛上的汉人悉数迁回内地。名臣李光地甚至建议把台湾租借给荷兰人让他们驻守纳贡。平台功臣施琅针对当时朝中这些错误认识向康熙皇帝呈递了《恭陈台湾弃留疏》。施琅在这份奏疏中对台湾的形势以及对国家的战略意义做出了详细的分析:台湾“北连吴会,南接粤峧”是祖国东南的屏障,直接关乎东南的安危,一旦台湾为外敌所侵将后果严重。

此外台湾沃野千里、物产丰富:盛产硫磺、水藤、糖蔗等物资。台湾的地理位置十分利于进行海外贸易,经济前景、战略地位都不容忽视,因此施琅指出:“台湾实肥沃之区、险阻之城”。当时另一位大臣姚启圣也支持施琅的意见。康熙经过深思熟虑后决定采纳施琅、姚启圣的建议。清康熙二十三年(1684年)清政府在台湾设一府三县:台湾府治设在如今的台南,下辖台湾县(今台南)、凤山县(今高雄左营)、诸罗县(今嘉义)。至此台湾正式纳入中国中央政府管辖。17世纪的台海博弈的硝烟终于消散, 但这场博弈早把台湾的命运和中国绑在了一起。

17世纪日本想抢台湾没成功;荷兰想占台湾被赶跑。历史早已证明:台湾从来不是 “独立的小岛”,而是中国不可分割的一部分。郑成功为台湾带来了汉字、科举、农耕技术,清朝设的台湾府、编的户籍让台湾从 “殖民地” 变成 “中国东南屏障”。今天台湾的方言、习俗、文化哪一样不是从大陆传过去的?台湾早已被打上深刻的中国烙印。从郑成功时代的移民垦荒到如今两岸之间的航班、贸易往来雄辩证明台湾和大陆的联系早已深入骨髓。历史已证明任何妄图分裂台湾的势力都挡不住两岸统一的历史潮流。