一直在想,有没有一条线,能把我这些年在做的事串起来。 既能让我自己梳理清楚,也能让看到的父母,一眼明白这整件事的脉络。

当然,我接触的孩子,大多是12岁以上的。 但也有更小的,最小的只有7岁。

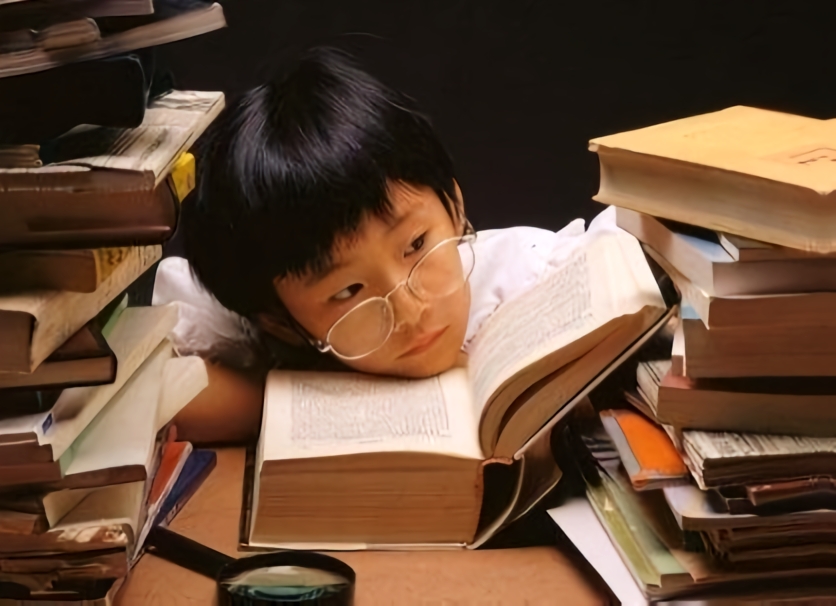

最让人痛心的, 是看到一个还没来得及真正体验“上学乐趣”的孩子, 告诉妈妈——“我不想去上学了”。

很多时候,问题的起点可能只是分离焦虑, 也许只是害怕和妈妈分开, 也许只是还没准备好面对陌生的环境。或者前面养育中的一些缺失

可父母一听,就慌了。 于是赶紧带孩子去测智商、去心理咨询、甚至问要不要吃药。

因为见过太多这样的场景。 好多孩子都让人心疼。 比如有的孩子自己用针管抽自己血,把自己玩虚脱;有的孩子愤怒的把杂碎的桌子中碎玻璃捏在手里,任鲜血直流。

而父母除了训斥和暴力和恐慌,不知道哪里有抓手

这里并不是再趾高气昂的批判谁,而是希望我们能重新认识这件事,能意识到,它跟我们想象的根本不一样!毕竟这些父母都是也尝试了自己人生中所有的可能。

其实孩子的成长,根本没那么多“有问题”, 只是我们不知道、太着急、太怕错过, 反而让简单的问题变复杂, 让一个原本能温柔渡过的阶段, 变成了越到孩子长大,全家的创伤。

他们的问题,早已不是“听不听话”“成绩好不好”那么简单了。 有的家庭,是“再试一次吧”; 有的是“我已经尽力了”; 有的已经濒临崩溃; 甚至有的,父母自己都“生病”了。 还有的,整个家庭都已经分崩离析。

而这一切的起点,往往只是——“我的孩子不上学了。”难道是孩子不上学了,才引发的这一系列问题吗?有没有可能只是孩子不上学了引爆了一个家庭长期一家人都逃避的真实家庭问题?

往往事情,等到事情到了这一步,大家才开始慌、开始想办法。 但其实,这原本是可以提前规避的。 只是,它真的没有速成的法门。

一个人做事,从50分到60分,只差10分;可以是垫垫脚。 可如果是从-50分到60分,那中间的差距是110分。这就不是垫垫脚,而是要更认真,更努力,更拼,更稳住现在的局面。

而现实是—— 大多数家庭,不是往上走的,而是从-50分走到了-60分。

为什么? 明明大家都在努力想往好的方向走, 为什么却越走越歪?

越是出问题,越使劲干; 越干越慌,越慌越错; 直到有一天,出“大事”, 才会突然感觉不对劲了——

很多走过这段路的父母,回头看自己那段日子,都是这样的形容。

一切都从那点小事开始: 偷玩手机、写作业磨蹭、上学不上心。 然后,一步步滑下去。

最后说:那几年,自己就像“中邪了一样”。我之所以做这些事,是因为看到太多父母的迷茫,是没有方向的。

父母不信“先把学业放一放”, 也不信“关系比成绩重要”, 更不信“你们之间的信任,比得到什么更重要”。

他们会质疑: “你都没见过我家孩子,凭什么说能帮我?” “你知道我们试过多少方法吗?你讲的这些有什么用?”

我理解。 因为在我们遇见之前,他们早已拼尽全力。 几乎所有父母,都已经付出了自己能给的全部。父母几乎都是耗竭。

但问题是——

如果没有科学的依据,所有努力都可能只是徒劳。 凭感觉、凭经验、凭“别人说有用”去做, 就像蒙着眼睛往前冲,跑得越快,可能错得越远。

所以,我们必须有一个共识: 什么是“科学”?依据在哪里?

我把这条养育的路径,梳理为四个关键词:

我把这一条线梳理成了四个关键词:

规律 → 关系 → 驱动 → 投资今天先从第一个规律谈起,为什么谈它?

因为“规律”是整个科学养育体系的起点与根基,如果父母能真正理解“成长有它自己的节律”,就能从源头上减少90%的错误努力。

父母如果没真正理解这个部分,后面谈关系、驱动、投资都只能悬在半空

规律规律是宇宙万物运行所遵循的“底层代码”或“游戏规则”。它客观存在、普遍适用、具有必然性。人类不能创造或改变规律,但可以通过科学和实践去发现、认识并利用它,从而更好地理解世界、预测未来和创造更美好的生活。

理解孩子独特的大脑和成长规律,是父母施展自己所有“想法”的前提条件。不能跳。

大脑发育规律

大脑发育,有自己的节奏

就像四季轮回、庄稼生长,孩子的身心发展,都有它内在的时序。

就像四季有自己的节律, 种庄稼一样,什么时候种,什么时候结果,都有定数。孩子的成长,也一样。

科学家用脑成像技术(fMRI)清晰地看到, 孩子的大脑不是一夜之间成熟的。 它有自己的发育路线图。

在青春期早期, 孩子的大脑里首先成熟的是边缘系统——情绪和奖赏中心。 这让他们感受强烈、冲动、喜欢新鲜和刺激。

可负责理智、计划、控制的前额叶皮层, 要到二十五岁左右才完全成熟。 也就是说,他们此时是“高马力、弱刹车”的状态。

他们不是不想听话, 而是刹车系统还没完全长好。 困惑多,烦恼多,不理解的事情随着他们的长大变得多了

就拿成人早已经忘记了自己是怎么变大的了——他们是在不断看着自己的父母并不神,而他们以前的世界里,父母无所不能。这是第一层失去。

他们意识到了人和人之间的关系会变复杂,而不像原来那么能“无忧无虑的一起好好玩”。今天还很好,转头朋友跟别人玩的很开心,而自己只有他一个朋友呀。这是第二层失去。

同伴中有的会弹,有的会唱,有的会跳。有的会有人喜欢,而自己只会吃。因为有了异性的懵懂,为什么这个人这么多人喜欢,自己最近脸上长了个逗,给本该不那么好看的自己,又是雪上加霜。这是第三层失去。

他们看到了世界竟然是“不完美的“,而从小教他们的父母老师,他们曾经的天,曾经教他们仁义礼智信开始慢慢变形,他们的天开始慢慢坍塌。这是第四层失去。

他们原来可以不怎么花很多精力就能搞懂的课本和考试,现在开始即便花费很多努力,即便花费一些时间也并没有看到成绩提高多少。他们在不断学业受挫中,开始对自己的能力产生了质疑。这是第五层失去。

他们意识到了自己的存在,发现自己并不是如自己所想象的那么“美好”,自己是谁呢?自己能做什么呢?未来到底会怎样呢?人活着的意义是个什么呢?反正最后都得死,活了一整活了什么呢?这是第六层失去。

困惑、烦恼、不理解的事,随着身体一起长大。越来越多,越积越多。

可我们在这个阶段,看到的只是“学习”。 只有”学习定一切“,这是否能解决了我只列举的这一些失去呢?他们该去哪里找答案呢?

误解就会只是必然,对抗也成了必然。

于是父母一边喊“怎么越大越叛逆”, 一边拼命加码管控, 结果只是在和大脑的发育规律较劲。跟孩子成长的那么多那么多的困惑和烦恼较劲。

这是“叛逆问题?”“态度问题?”

这只是生物学规律和成长的烦恼。

如果父母不了解这一点, 就会在每一次争吵里觉得—— “他是在和我作对”,“他就是来报仇的”。”为什么别人家的小孩那么乖呢?“

如果家长知道,如果家长哪怕认真回忆一下自己是如何成长起来的,自己当年是否都做的很好呢?自己现在要求的是否自己当年都有做到呢?

但凡我们能蹲下身一点

自然会多一点理解、耐心和策略。

最后呢还是想说,父母不是不爱,是非常非常爱

简直爱的不得了

但刚靠”爱“的主观愿望,不了解孩子发展的规律,不清楚孩子成长中的烦恼,没有策略,没有方法,缺乏耐心,缺乏沟通的能力,缺乏解决问题的能力,自己毛毛躁躁,急不可耐。立刻就要结果。

一心只求孩子”伟光正“。

可他们也只是一个普通小孩,做不到圣人的标准呀。

不知道如何对待一个正在发育、正在困惑、正在不断失去中,不断一次次自己的世界”坍塌“又努力重建,又”坍塌“,又”重建“的年轻的生命。

我们仅靠自己”爱“的愿望和”为你好“的口号,怎么支撑他们度过他们漫长的”不断失去又逝去的时光呢?“

这不是再说谁对谁错,而是在提醒我们,”爱“是需要能力的。

最起码的”先把自己管住,去想办法把自己的焦虑降降,让自己别那么上头,一股脑的劲大的恨不得把人能吃掉,自己能不能先稳下来?不行先去给自己定个目标,瘦个20斤。自己先去干,自己干的本身就是对娃最好的榜样教育“

最起码的”去学习怎么好好说话,先听听发生了什么,而不是一上来就是一顿输出,立马就想立刻给解决掉,可连孩子到底发生了什么一无所知,话听了都不到2句,就直接给了一个幼稚。“

最起码的”娃难过的哭的时候,不是一下自己慌了神,乱了阵脚或者就要怎么解决呀,哪怕你就倒杯水,坐人家旁边坐会,会不会呢?“

孩子们都有自己的能力去搞定自己的问题,他们能探索出自己的路,他们的智商情商,感知力哪一个比我们差?

但他们怕的是,那么多的事情,那么多的问题,在父母那里只是轻飘飘一句“你想多了“”只不过是xxx这么简单,你都不会”“你就是手机玩的”

再努力走过了很多路,努力了很多尝试后,他们最终绝望于:

“自始自终,我都是孤身一人面对整个坍塌的世界”