“一个鸡蛋,居然能吃出乳腺增生?”“一毛钱成本的激素蛋,真能让孩子早熟?”

你可能觉得这些说法听着像是“朋友圈谣言”,可当你看到门诊里一个个真实的病例,你会发现,这些话未必空穴来风。

鸡蛋本是餐桌上的常客,营养全面、老少皆宜。但如今市场上琳琅满目的“花式鸡蛋”,却让人挑得眼花缭乱:土鸡蛋、红心蛋、富硒蛋、激素蛋……

真正该吃的,反倒越来越少。一旦选错,不止是花冤枉钱,严重的还可能对身体造成不可逆的影响。

作为一名临床医生,我得说句掏心窝子的实话:有些鸡蛋,真不建议你吃。下面这6种,我劝你能避则避。

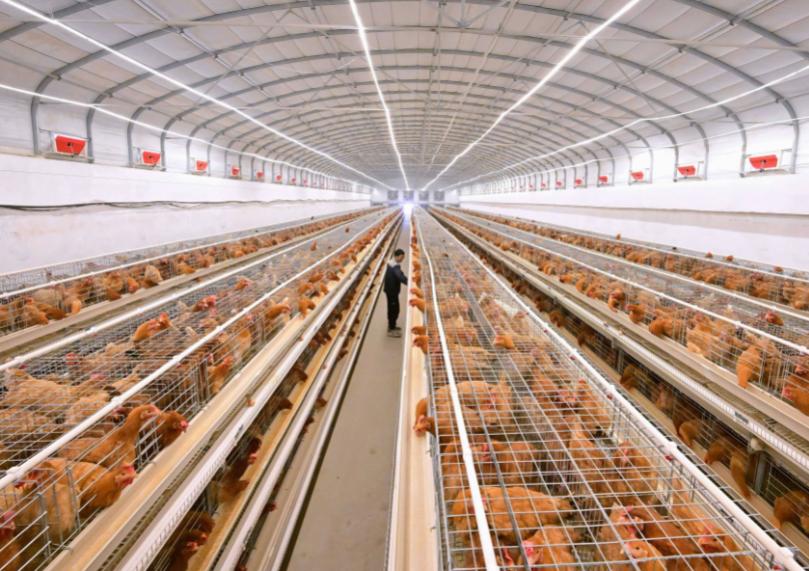

激素蛋真的存在吗?别说存在了,有时候比你想象得还要“普遍”。

2022年,我接诊过一个13岁的女孩,小小年纪就乳腺增生、月经紊乱。家长一脸懵:“医生,我们家孩子从来不吃垃圾食品,怎么会早熟?”

一番详细询问后发现,孩子每天早餐必吃“红心鸡蛋”,而且指定要某品牌的“高产土鸡蛋”。这些鸡蛋外观看起来红润饱满,蛋黄颜色浓得发亮,不少家长以为越红越好,其实恰恰相反。

根据《中国食品安全风险评估中心》2021年发布的调查报告,有部分养殖户为了追求蛋黄颜色亮丽、产量高,在饲料中违规添加人工合成雌激素和类胡萝卜素染料。

这些物质残留在鸡蛋中,被人体摄入后,尤其是对儿童青少年,可能引发激素紊乱,诱发性早熟、乳腺问题,甚至影响生殖系统发育。

而这些“染色”蛋的成本低得惊人:一只鸡一天可下蛋2枚,饲料仅需几分钱,激素剂量更是低得几乎可以忽略不计的成本,但卖价却是普通鸡蛋的两三倍。

这才是最可怕的地方——成本低,利润高,监管难。

那6种鸡蛋,到底不能随便吃?说白了,不是鸡蛋不能吃,而是不该吃“问题鸡蛋”。下面这几种鸡蛋,建议大家日常购买时务必避开:

第一种:“颜色太过鲜艳”的红心蛋

真正的红心蛋是因为鸡吃了天然胡萝卜素而导致蛋黄偏红,但市场上很多红心蛋其实是人为添加合成色素。这类合成色素不仅无营养,长期摄入还会增加肝脏代谢负担。

第二种:“高产鸡”的鸡蛋

正常蛋鸡每日产蛋一枚,若宣传“每日两蛋”甚至“三蛋”,十有八九用了“促排卵”手段,即使用合成激素刺激生殖系统。

第三种:“速成土鸡蛋”

真正的土鸡养殖周期长、成本高,许多商家用“圈养鸡+饲料添加剂”冒充。“土鸡蛋”其实就是“包装后换个名的普通鸡蛋”。

第四种:“散装无标识”的鸡蛋

没有生产日期、无追溯信息的无品牌鸡蛋,往往来源不明,容易成为非法养殖场或走私流入产品的藏身之地。

第五种:“催蛋素鸡蛋”

有些养殖户会在饲料中违规添加多种合成激素、抗生素、硫酸铜等物质,短期可提升产量,长期却遗祸消费者健康。

第六种:“蛋黄颜色异常深”的三黄蛋

不少人以为多蛋黄就是好,其实多蛋黄鸡蛋并不罕见,但若一个鸡蛋黄颜色深得发紫,且质地异常坚硬,极有可能是用了特殊药物干预排卵周期,干预痕迹明显,不建议食用。

激素类鸡蛋,真会导致癌症?

激素类鸡蛋,真会导致癌症?这个问题太多人问过我了。我们得实话实说:吃几颗不会得癌,但长期摄入,确实可能增加某些肿瘤风险。

2023年发布在《中华内分泌代谢杂志》的研究指出:长期摄入高剂量外源性雌激素,与乳腺癌、子宫肌瘤等疾病的发生风险呈正相关。尤其是青少年和育龄期女性,更是高风险人群。

而另一个值得注意的现象是:激素残留对儿童发育的影响远比成人大。儿童体重轻、代谢能力弱,一旦摄入量超过生理耐受阈值,就可能出现生长激素紊乱、性早熟、骨龄提前等问题。

这些影响,一旦发生就难以逆转。

市场监管那么严格,怎么还有激素蛋?这话说得国家对食品安全监管越来越严格,尤其对蛋类制品设置了明确的激素残留检测标准。但问题就在于——激素添加是“隐蔽行为”,很难在流通环节全部识破。

举个例子,现在不少养殖场采用“自配饲料”,在饲料中偷偷掺入少量合成激素。激素本身在鸡体内代谢快,残留量低,不易被检出,但长期低剂量、大范围摄入,对人体健康是个大问题。

我们医生常说:“不是吃一口就出事,而是天天吃才致命。”就像吸烟不会一口让你得肺癌,但每天一根,十年下来,肺功能就能干掉大半。

你该怎么选对鸡蛋?说到底,鸡蛋本身错的是我们选错了方式。

作为医生,我给出以下几个建议:

优先选择有品牌、有认证的鸡蛋,看清包装上的“无抗认证”“来源可追溯”等标签。

不要迷信“蛋黄红”“蛋壳大”这些外观,真正的优质鸡蛋往往其貌不扬。

尽量避免长期只吃一种鸡蛋来源,可以适当轮换品牌或供货渠道,降低暴露风险。

儿童、孕妇、内分泌紊乱患者要特别注意蛋类来源,避免摄入过多潜在激素残留。

烹饪时注意彻底煮熟,部分激素和抗生素可在高温下被分解。

案例还没完:她吃的不是鸡蛋,而是“隐性激素”

上文提到的那个13岁女孩,后来通过调节饮食、暂停激素蛋摄入加上药物干预,月经逐渐恢复规律,乳腺也无进一步发展。

但最让我感慨的一点是:她妈妈说,“我以为买贵一点的鸡蛋是对孩子好,哪知道是害了她。”

这句话,我记到今天。

我们都以为“贵的就是好的”,却没想过,有人专门利用这种心理,把普通鸡蛋“包装”成“营养神器”,再用一毛钱的饲料添加剂,把利润翻个十倍。

其实我们吃下去的,不只是鸡蛋,还有养殖背后的利益链。

鸡蛋还能不能吃?当然能吃!鸡蛋依旧是我们日常饮食中最优质的蛋白质来源之一,关键在于你怎么选、怎么吃。

我们不是要妖魔化鸡蛋,而是要学会识别“假好蛋”。健康饮食从来不是一味地追求“高营养”,而是要懂得分辨什么是真,什么是伪。

别再让“激素蛋”把你的健康当儿戏。

你怎么看待“激素蛋”?你有没有在超市买到过“蛋黄红到不自然”的鸡蛋?欢迎在评论区聊聊你的看法或经历!

参考文献:

[1]张慧芳,李霞.雌激素类药物对人体健康影响的研究进展[J].中国药理学通报,2023,39(8):1054-1060.

[2]刘建军,孙晓红,王凯.儿童性早熟的流行病学与环境激素暴露研究[J].中国儿童保健杂志,2024,32(4):421-424.

[3]国家食品安全风险评估中心.鸡蛋中激素残留调查分析报告[R].2021.

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

评论列表