2025年9月26日的深夜,天津京剧院的灯光暗了一盏。杨乃彭先生因病离世,享年80岁。这位从四岁便与京剧结缘的艺术家,用七十六载人生诠释了何为"戏比天大"。作为杨派老生艺术的集大成者,他不仅是传统程式化的完美继承者,更是戏曲现代化转型的探索者,在京剧式微的当代,筑起了一座连接过去与未来的艺术桥梁。

在天津海河畔的晨雾中,总能看到一个瘦小的身影——四岁的杨乃彭随父亲到河边喊嗓,六岁便登台献艺。13岁进入天津市戏曲学校后,他开启了更为严苛的修炼:每日凌晨4:30准时到河边吊嗓,寒冬腊月单衣薄衫,酷暑盛夏赤足而立。这种近乎自虐的训练,塑造了他"刚柔相济"的独特唱腔:既有杨派老生的醇厚苍劲,又兼具余派的高亢清越。

在戏校七年,他先后师从张荣善、周啸天等名师,更得杨宝忠亲授《打登州》《白蟒台》等杨派经典。恩师杨宝忠"宁可练坏嗓子,不可荒废功课"的教诲,成为贯穿他艺术生涯的箴言。1965年毕业时,他已能完整演绎30余出杨派大戏,被行内誉为"小杨宝森"。

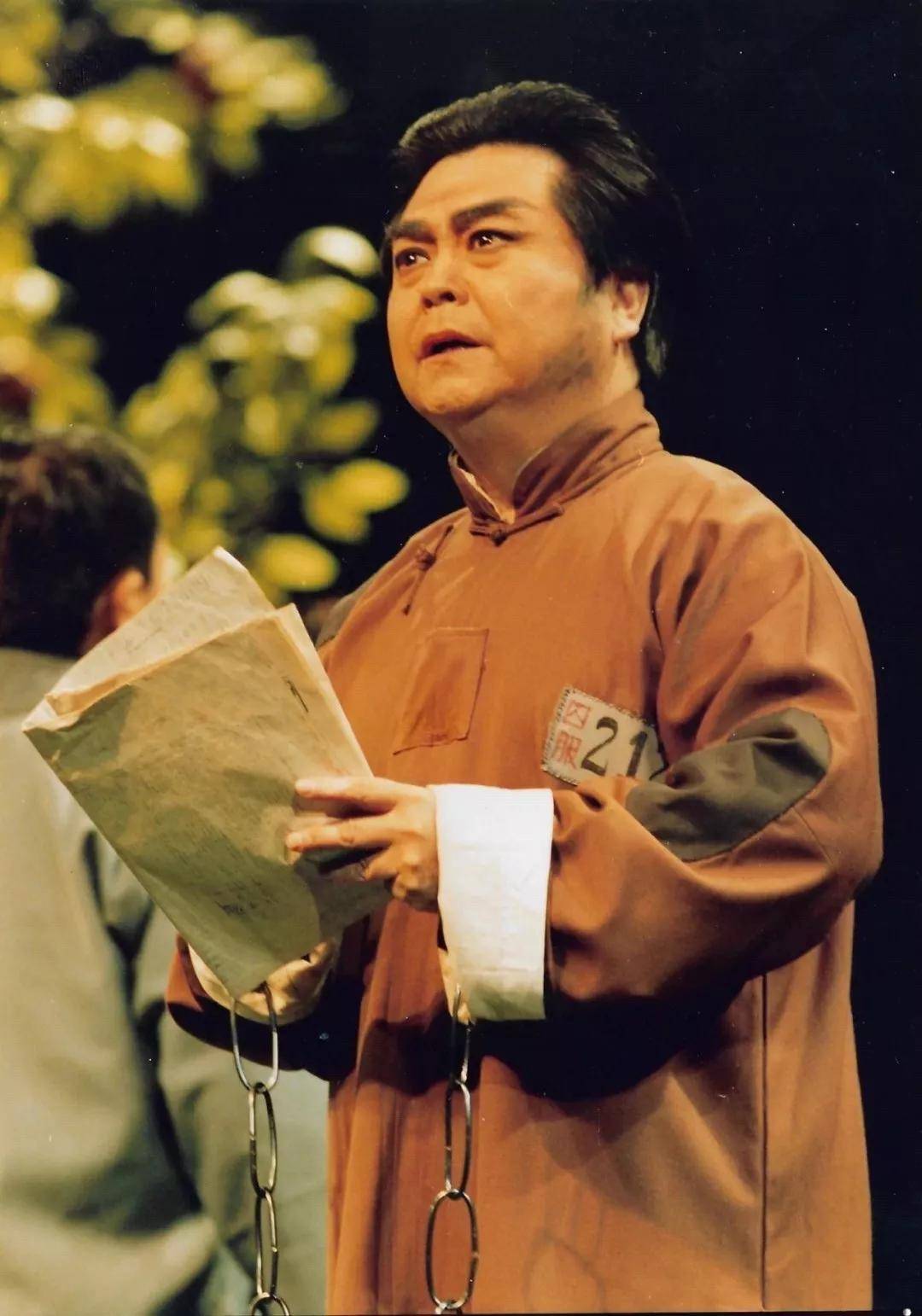

2010年,65岁的杨乃彭在排演新编红色京剧《华子良》时,展现出令人惊叹的艺术生命力。为塑造地下党员齐晓轩的智者形象,他创造性地将杨派唱腔的顿挫感与话剧表演的细腻度结合,在"智斗"桥段中,一段反西皮流水"当年英豪气纵横"既保留了杨派特有的脑后音,又融入了影视剧的节奏张力。该剧在第三届京剧艺术节斩获金奖,杨乃彭获得特别表演奖。

这种创新并非偶然。早在1990年代,他就尝试用交响乐改编《击鼓骂曹》,在保留"流水板"核心韵律的同时,通过配器增强戏剧张力。中国戏曲学院教授傅谨评价:"他让传统唱腔在现代剧场中获得了新的呼吸。"

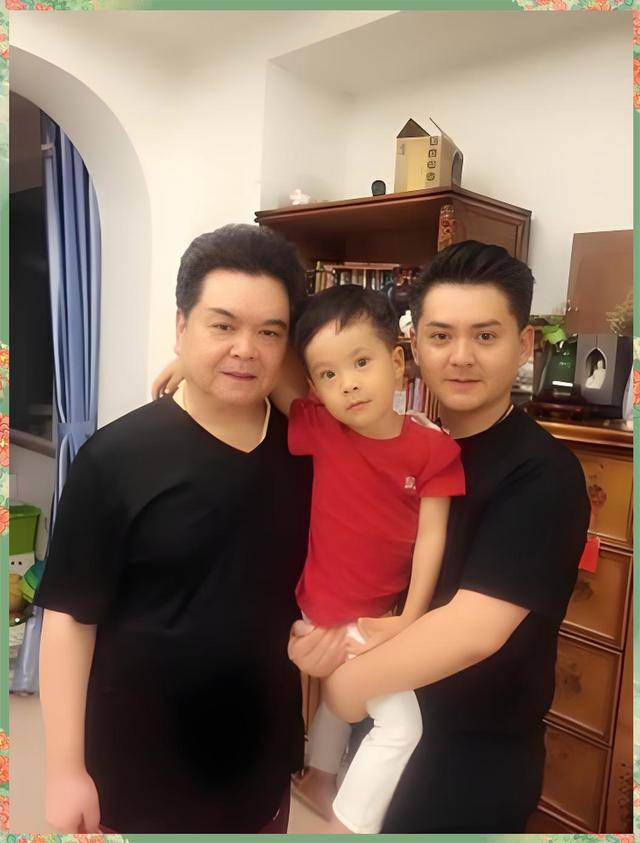

在杨乃彭的"传家宝"里,保存着三件特殊信物:父亲杨宝忠的琴轴、恩师周啸天的髯口、儿子杨少彭的定制戏靴。这具象化的传承链,印证着杨派艺术的生生不息。2018年央视春晚,12岁的孙杨泽崧一段《文昭关》惊艳全场,稚嫩嗓音中已显杨派"云遮月"的韵味,祖孙三代同台的画面成为梨园佳话。

作为国家级非遗传承人,杨乃彭晚年仍坚持每周授课。他在天津戏曲学院开设的"杨派研习班",独创"口传心授+现代乐理"的教学模式。学生回忆,先生讲解《失街亭》时,会用五线谱标注余派与杨派唱腔的微妙差异,这种跨学科的教学方法,培养出王大兴、李宏图等新生代名家。

在流量至上的时代,杨乃彭始终保持着知识分子的清醒。他拒绝商业演出透支艺术生命,坚持每年只演30场经典剧目。面对"京剧老矣"的质疑,他在2019年国家大剧院纪念杨宝森诞辰110周年研讨会上直言:"真正的艺术从不在热搜驻留,它活在戏台方寸之间,活在观众会心一笑的泪光里。"

这种坚守在数字时代焕发新意。2023年,88岁的他开通抖音账号,用"短视频+直播"形式讲解《捉放曹》的发声技巧,单场"云课堂"吸引超百万观众。他在直播中笑言:"老生唱腔要像陈年普洱,初品清冽,再饮回甘,三嗅余韵悠长。"

杨乃彭的离世,标志着一个时代的落幕,但他留下的艺术遗产仍在延续。从《伍子胥》中伍子胥的悲愤,到《华子良》里革命者的坚毅,他始终在传统戏与现代戏之间寻找平衡点。正如他在自传《戏路》中所写:"演员的使命不是复制经典,而是让每个时代都能在戏中照见自己的灵魂。"

当新编戏《杨家将》的锣鼓再次敲响,我们依然能听见杨乃彭的声音——那声音穿越时空,在戏台飞檐上盘旋,在观众心弦上震颤,提醒着我们:真正的艺术,从不会因时光流逝而褪色。