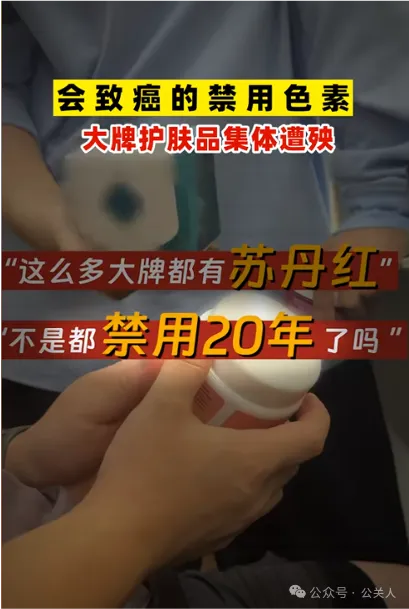

一管看似普通的“红色植物原料”,竟能让科颜氏、花西子等数百个大小品牌紧急下架产品、连夜发布声明。

事情起因很简单,“老爸评测”发现,一款在护肤品中很常见的红色复合植物原料组(包含鳢肠、印度楝叶、辣木籽的提取物),被某些品牌为了保持颜色鲜艳,偷偷添加了禁用成分——苏丹红。

苏丹红是公认的潜在致癌物,更可怕的是,这管“问题原料”就像一颗地雷,埋在了400多个品牌、800多款产品里,从国际大牌到国货新锐,纷纷“中招”。

然而,这并非苏丹红第一次搅动风云。要理解这次风暴为何如此猛烈,我们回到20年前。

1、似曾相识的“红色幽灵”:苏丹红的黑历史

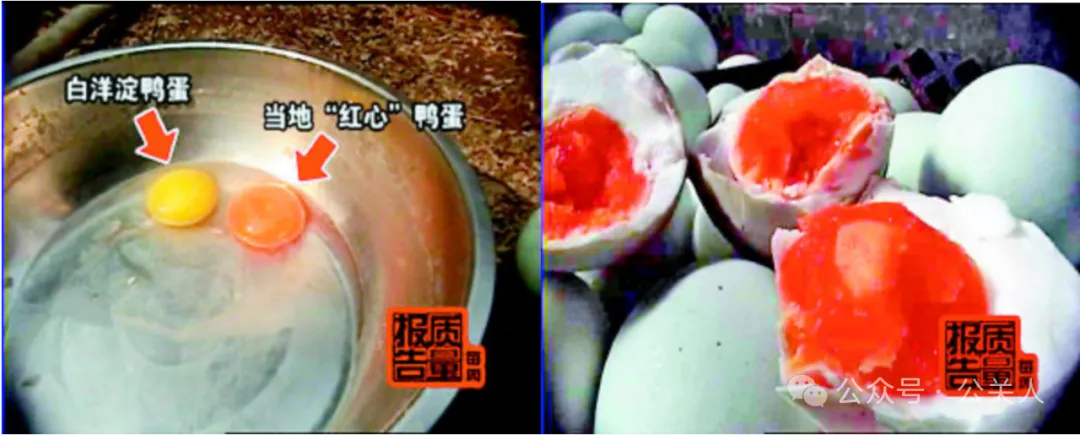

2005年的“苏丹红一号”事件。当时,它被发现在肯德基的香辣鸡翅、辣椒酱、咸鸭蛋等众多食品中。人们突然意识到,自己每天吃的“美味”,可能藏着致癌物。那是一次全国性的食品安全大地震,最终多名责任人获刑,但也彻底敲响了警钟。

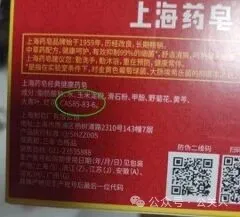

2025年中,就在护肤品事件爆发的三个月前,老字号“上海药皂”也被推上风口浪尖。有网友发现,其经典款成分里赫然写着苏丹红IV号的CAS编号。

而品牌的回应,与二十年前某些企业的套路如出一辙:先是辩称“肥皂是用的不是吃的,符合标准”,后又试图“冷处理”。监管部门的调查也迟迟没有明确结论。

这场风波,仿佛是年底这场护肤品风暴的一次“预演”,它清楚地表明:在监管相对薄弱的日化领域,苏丹红问题依然存在,且企业的侥幸心理也依然存在。

当我们聊完这段历史后,就会明白,为何此次护肤品事件会引发海啸般的信任危机——因为这不再是某个小作坊的个别行为,而是一个跨越食品、日化、美妆多个领域,持续二十年的系统性安全漏洞。

消费者们的愤怒,来自于一种“为何我们一次次在同一个坑里摔倒”的无力感。

2、品牌如何应对?一场危机公关的“现场直播”

当历史的教训摆在面前,这次涉事的品牌们又是如何应对的呢?

“防御派”代表:科颜氏

举措:涉事面膜迅速下架。客服回应非常“标准”:强调所有产品合规,并透露该产品“一年前已停产”。

点评:守住了“合规”底线,但“已停产”的说法略显被动,缺乏主动担当的温度,仿佛在说“我早就意识到问题并及时止损了,你们别来diss我。

“行动派”代表:花西子、听研等

举措:花西子立刻下架产品,并宣布对原料供应商展开调查。听研、且初、且悠、玉容初、PMPM等品牌则第一时间将产品送检,承诺公示结果。

点评:态度积极,动作迅速。“先下架、再调查”的姿态,是挽回信任的正确第一步,至少让消费者感觉到了被重视。

“沉默派”代表:众多品牌

现状:绝大多数涉事品牌选择沉默,未提出明确的召回或赔偿方案。

点评:在信息透明的今天,沉默等于将解释权交给了猜测,是风险最高的做法。参考上海药皂的“冷处理”并未成功,反而消耗了品牌信誉。

3、风暴之下,真正的“雷点”在哪里?

这次事件之所以是重磅一击,是因为它撕开了行业最后的“遮羞布”。

“天然”标签真的“无害”吗?消费者为“植物萃取”支付溢价,却发现背后可能藏着更危险的工业染料。这警示我们:营销概念不等于安全,供应链的透明度才是真正的生命线。

对自称“受害者”对品牌方“感到困惑,如果品牌方对核心原料的来源和纯度都无法掌控,那句让消费者“安全放心”的承诺,还有多少分量?

危机公关的终极答案:是“堵”还是“疏”?历史证明,试图掩盖问题的“堵”永远失败。唯有极致的透明和负责任的担当——主动公示、送检、溯源、甚至召回,才能将危机转化为建立信任的契机。

写在最后

从餐桌上的咸鸭蛋,到浴室里的药皂,再到梳妆台上的天价面霜。这二十年间,它一次次被曝光,又一次次改头换面出现。

这不仅仅是一次产品安全事件,更是一次对商业诚信和监管效率的严厉拷问。它提醒我们,无论是品牌还是监管,如果不能从每一次“踩坑”中真正建立起“让作恶者无处藏身”的制度,那么下一次风暴,或许已在路上。

毕竟,用在脸上、吃进嘴里的东西,谁也不愿活在提心吊胆里。