王安石“双减”实验:一场千年前的教育革命,为何败给了“标准答案”?

熙宁四年(1071年)的东京汴梁,一场改变百万读书人命运的变革悄然拉开帷幕。当王安石提出“进士科罢诗赋、帖经、墨义”时,他不知道,这场旨在“减负”的改革,最终会变成一场“加试”。

国子监里,一位老学究颤巍巍地翻开新编的《三经新义》,脸色越来越白。书里那些他教了一辈子的《诗》《书》《周礼》注解,全被改写了。而在江南一座书院的课堂上,学生们正苦恼地发现:过去背得滚瓜烂熟的诗赋模板,突然成了“无用之学”。

这可不是今天教育部出台的“双减”政策,而是近千年前,王安石主导的一场更为激进的教育革命。只是这场改革的结局,出人意料。

要理解王安石的改革,先得看看改革前的宋代教育有多“卷”。

当时的科举主要考三样:诗赋、帖经、墨义。诗赋比拼文学才华,考生得在限定时间内写出合乎格律、辞藻华丽的诗歌辞赋;帖经是从经书中摘一句,考生得补全上下文;墨义则是解释经文章句。

这催生了奇葩的备考产业链。汴梁、洛阳的书肆里,《诗赋模板大全》《经义速记手册》 畅销不衰。有钱人家请“补习名师”,学费堪比今天的一对一辅导。更有甚者,出现了专门押题的“科举预测师”,号称能猜中考题。

更糟的是考试竞争本身。宋代科举录取率有多低?以嘉祐二年(1057年)为例,参加省试的举子近7000人,录取进士仅388人,录取率不到6%。这比今天考985高校难得多。

考生们从童年开始备战,“十年寒窗无人问”是普遍现象。范仲淹“断齑划粥”,欧阳修“以荻画地”,都是苦读的典型。不少考生考到白发苍苍,还在赴京赶考的路上。

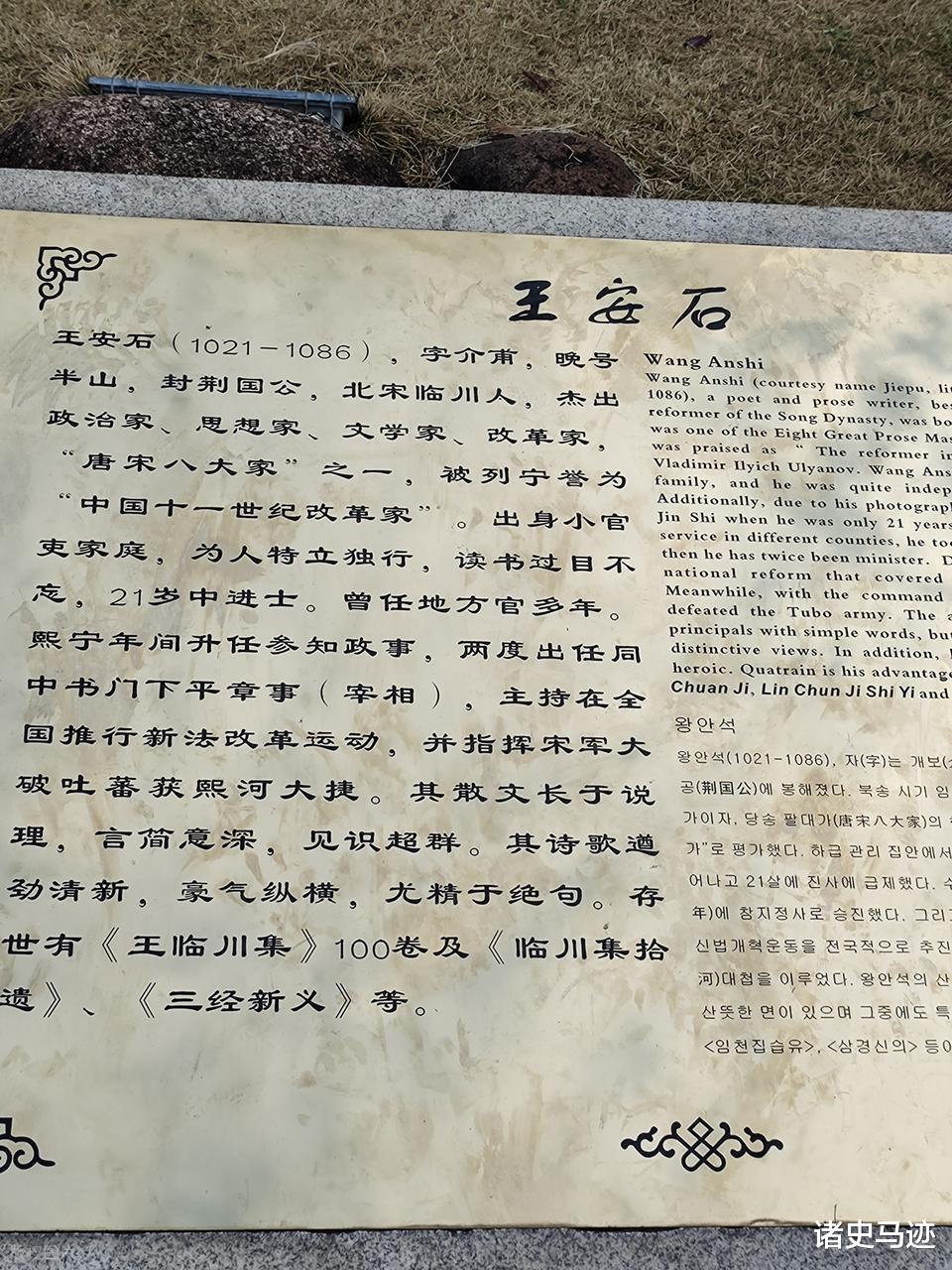

王安石自己也是“内卷”的产物。他22岁中进士,在同期考生中已属年轻,但备考期间“昼夜苦读,未尝解衣安寝”。正是深知科举之弊,他掌权后第一把火就烧向了教育。

熙宁四年二月,王安石正式推出教育改革方案。核心内容确实堪称“古代双减”:

减负一:取消诗赋考试

“今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习。”王安石一针见血:诗赋写得再好,能治理地方吗?他取消了进士科的诗赋考试,改考经义(经典大义)和策论(时事对策)。

减负二:简化考试科目

原来的明经科要考“帖经”(填空)和“墨义”(背诵解释),新法改为主要考经义。考生不必死记硬背整本经书,而要理解经典背后的道理。

减负三:降低记忆负担

改革前,考生需熟记多家注疏;改革后,朝廷颁布《三经新义》作为统一教材和标准答案。理论上,学生不用再啃几十种注解。

但“减”的同时也有“增”:

增实务:加重策论比重

策论要求考生就现实问题提出解决方案。比如熙宁六年的一道策论题是:“今河北水灾,流民数万,当以何策赈济?”这逼着读书人关注现实。

增公平:推行“三舍法”

在太学实施外舍、内舍、上舍三级制,学员凭成绩升舍,上舍优秀者可直接授官。这给非科举出身的学子提供了通道。

增普及:设立地方学校

诏令各州、县设立官学,扩大教育覆盖面。到熙宁末年,全国官学数量比改革前增加了三倍。

理想很丰满:学生减负了,教育公平了,人才更实用了。但现实却走向了反面。

改革一出,朝野哗然。反对派领袖司马光上书痛陈:“诗赋虽无用,然可见人之才情;经义虽重要,然以一家之说为标准,禁锢思想,其害更深!”

反对理由集中在几点:

第一,新标准成了新枷锁

改革后,《三经新义》成了唯一标准答案。过去考生还能在不同注疏间选择,现在只能背王安石的解读。苏轼嘲讽道:“昔之学者多元师,今之学者独一家;昔之科举多门径,今之科举一牢笼。”

第二,选拔范围反而变窄

诗赋虽浮华,但能考出文学天赋;经义看似务实,却可能选拔出只会背标准答案的庸才。反对派举例:唐代王维、白居易都是诗赋高手,但同样能治国理政。

第三,加剧了教育资源不均

地方官学虽设,但偏远地区师资匮乏,教材难以及时更新。反而是汴梁、洛阳等大城市的学子,能第一时间获得《三经新义》和名师指导,形成了新的“教育特权”。

最强烈的反对来自江南士大夫集团。他们世代以诗赋传家,改革等于废了他们的家学优势。这些人在朝中势力庞大,形成了反对改革的强大联盟。

再好的政策,执行出问题就会变味。王安石的教育改革,在实践中出现了几种“变形记”:

变形一:新“标准答案”催生新“应试技巧”

《三经新义》颁布后,书商立即推出《新义精要》《王氏经义速记法》等辅导书。考生不再钻研经典原意,而是研究“如何用王公之言答题”。一种新的应试教育诞生了。

变形二:策论考试沦为“套路写作”

策论本为考察实务能力,但考生很快摸清套路:开头颂扬新政,中间引用《三经新义》,结尾呼吁继续改革。考官为避嫌,专挑符合新法的答卷录取。独立思考反而成了风险。

变形三:“三舍法”滋生新的不公

太学升舍本凭成绩,但实际操作中,官员子弟、关系户往往得到照顾。到了徽宗时期,“三舍法”几乎被权贵垄断,普通学子难有出头之日。

最讽刺的是,改革后考生的负担不但没减,反而加重。过去只需背诗赋、经书,现在要背《三经新义》,学策论写作,还要关注时政。有考生在日记中抱怨:“昔备三科,今备五科;昔读十卷,今读百卷。”

元丰二年(1079年)的“乌台诗案”,给了教育改革致命一击。

御史台(乌台)弹劾苏轼用诗歌“谤讪新政”,其中重要罪证就是苏轼批评科举改革。他在《议学校贡举状》中写道:“得人之道,在于知人;知人之法,在于责实。今之取士,以经义为先,此岂责实之道乎?”

此案后,批评教育改革成了政治禁忌。科举考试完全沦为政治忠诚度的测试:答題必须拥护新法,引用必须出自《三经新义》,观点必须符合朝廷立场。

与此同时,王安石的追随者开始将新学神圣化。他们编辑《王氏学说大全》,将王安石对经书的解释奉为绝对真理。到了这一步,教育改革已经背离初衷——从解放思想的尝试,变成了禁锢思想的工具。

改革推行约三十年后的靖康元年(1126年),金兵兵临汴梁城下。这时人们惊恐地发现:朝廷中那些科举出身的官员,大多只会背诵经义,却无退敌安邦之策。

城破之际,钦宗皇帝怒斥群臣:“卿等平日议论风生,今虏骑在郊,何无一人献策?”一位老臣垂首答道:“臣等皆习经义,不习兵事。”

南宋建立后,朝野对王安石改革进行了彻底反思。朱熹评价:“王氏之学,正以其学追求功效,不惜违背圣贤本意,致使后生只知有利害,不知有义理。”

绍兴年间,南宋朝廷全面恢复诗赋考试。理由是:诗赋虽不实用,但至少能选拔出有才华的人;而经义考试选拔出的,往往是只会鹦鹉学舌的庸才。

至此,王安石的教育改革宣告彻底失败。从熙宁四年到靖康元年,这场轰轰烈烈的“古代双减”实验,持续了半个多世纪,最终以北宋灭亡为其划上了悲剧性的句号。

王安石教育改革虽然失败,但留下了深刻的启示:

第一,教育改革不能只改考试

王安石改了科举内容,却没改变整个社会的评价体系。在“学而优则仕”的古代中国,科举是阶层上升的唯一通道。只要这条通道存在,无论考试内容如何变化,应试教育就必然存在。

第二,“减负”不能变成“转负”

取消诗赋考试,增加经义策论,表面是减负,实质是转负。今天我们的教育减负也面临类似困境:减少校内作业,催生了校外培训热;降低考试难度,却提高了综合素质评价的要求。

第三,警惕“标准答案思维”

《三经新义》的教训是:当一种解释被定为标准,思想就开始僵化。今天我们的教育,是否也在制造新的“标准答案”?当学生只为得分而学,不为求真而学,创新从何而来?

第四,改革需要共识和循序渐进

王安石改革的致命伤是急于求成、树敌太多。他用政治强力推行教育改革,忽视了士大夫集团的既得利益,也低估了传统的力量。任何教育改革,如果缺乏社会共识,最终都可能事与愿违。

元祐元年(1086年),王安石在江宁病逝。临终前,他是否想起自己年轻时苦读诗赋的场景?是否反思过那场雄心勃勃的教育改革?

历史给王安石开了个残酷的玩笑:他想打破应试教育,却创造了更僵化的应试体系;他想减轻学生负担,却增加了新的负担;他想培养经世致用的人才,却选拔出一批只会背标准答案的庸才。

今天,当我们谈论“双减”时,不妨回望这场千年前的教育改革实验。改革的初衷总是美好,但改革的路途总是崎岖。或许真正的教育变革,不在于考试科目的增减,而在于整个社会如何定义成功、如何评价人才。

王安石没有找到答案。千年后的我们,仍在寻找。但至少,他的尝试提醒我们:教育改革,从来不是一道简单的加减法。