巍巍石柱,默默立于宫阙陵墓之前,华表承载着华夏民族独特的记忆与象征。那么它是从何处而来?又是如何演变成今日的形态呢?让我们拂去历史的尘埃,随小君一探华表的前世今生。

华表最初的传说来自于先民口耳相传的圣王故事中。据《淮南子》等古籍追述,尧舜时代,君主们为了广纳谏言,于交通要道上竖立特制木柱,名曰“诽谤之木”,以此鼓励百姓来刻写批评政令的意见。另有一说,因柱顶横木形如“华”(花),又似表识,故称“华表”。这朴素的立柱,被赋予了倾听民意、沟通上下的神圣期望,成为早期理想政治的象征。

传说需是需要实证支撑的。考古发掘揭示,华表的雏形最迟在战国时期已经出现。河北易县燕下都遗址出土的宫殿柱础,其形制与位置已经具备后世华表的功能和特征——立于重要建筑前,彰显威仪。

汉代提供了更清晰的线索:大量的画像砖与墓阙石刻上,可以看见顶端带着十字交午木或承露盘的高柱形象,当时称作“桓表”或“表木”。其材质由木造逐渐过渡到石制,结构更是越发趋于繁复,此时的华表已初露庄严之姿。

“华表”之名何时确立呢?

汉代文献中多称之为“桓表”。时至晋代崔豹的《古今注》明确记载:“程雅问曰:‘尧设诽谤之木,何也?’答曰:‘今之华表木也……’。”此时的名称已正式统一。而其功能在文献中亦趋多元:除了象征意义外,还用于标识里程(“路表”)、划分空间(如陵墓神道起点)。至唐宋以后,华表大多作为皇家宫殿、陵寝前威严仪卫的功能而彻底定型,形制更加趋于高大且华美。

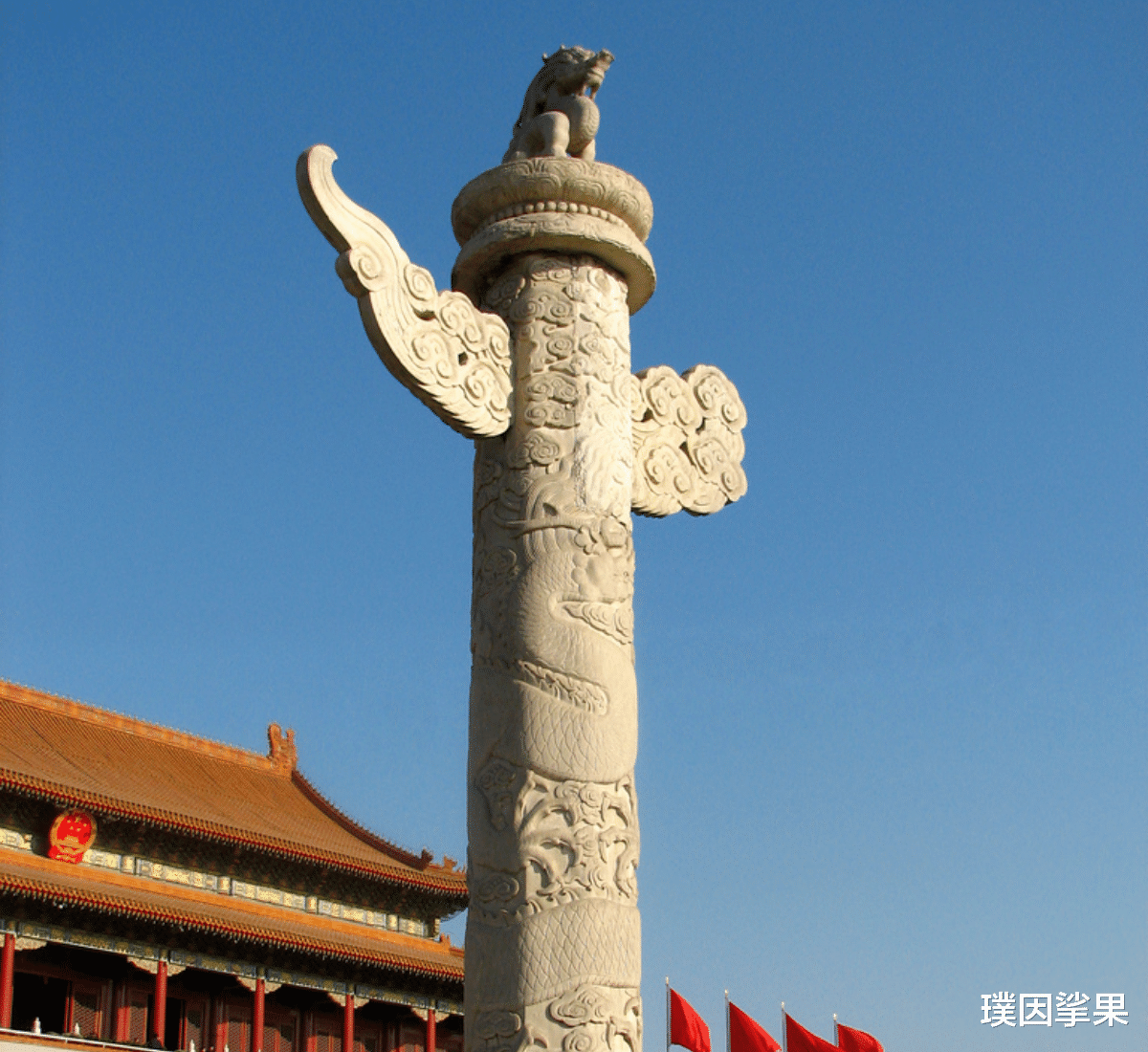

而明清两代,华表的建筑艺术就越发的登峰造极了。最典型的就如天安门前和明十三陵的汉白玉华表:柱身呈现八角或圆柱形,通体浮雕着蟠龙云海,其所象征的是皇权与天威;而柱顶承露盘上踞神兽“犼”,或可称为“望君归”、“望君出”,它的寓意是劝诫帝王勤勉朝政。华表的计严格遵循礼制,比例必须精当,雕刻则繁复而不失庄重,由此充分体现了古代石作与审美的高超水准。

回溯华表千年演变,其实它的核心象征完全是超越具体形制的。

如果从政治理想的角度来看, 从“诽谤之木”的谏言通道,到劝诫君王的“望君兽”,华表的设置其实始终承载着对清明政治的期许。

但若从权威与神圣的角度来看,华表作为皇家宫殿、陵寝的专属仪仗标志建筑构件,它则是最高权力和庄严感所不可分割的视觉符号。

不过若将它视为守望与传承的化身,那么石柱无言,却足以见证朝代的更迭、世事的沧桑。而它却如同一位忠诚的卫士,静静地守护着华夏文明的记忆。

而如今它则是作为民族精神的载体,以其挺拔刚健的造型、和那云龙盘绕的纹饰,凝聚着中华民族昂扬向上的精神气质。

虽说当今的时代华表早已褪去专属皇家的色彩,但它却化身于国家庆典、作为城市的地标,甚至于成为了文化创意中的经典元素。就如同天安门前那对历经风雨的华表,它不仅是游客镜头下的风景,更是镌刻在亿万国人心中的文化图腾。它无声诉说着一个民族从古老智慧中走来,向未来坚定前行的故事。

那石柱深处,藏着一部华夏文明生生不息的密码。