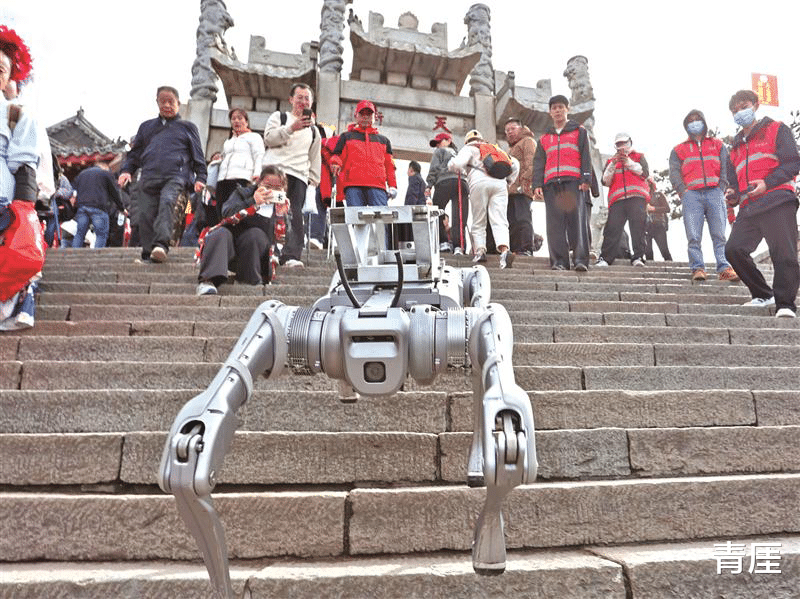

在泰山十八盘的陡峭石阶上,一场静默的革命正在上演。重达50公斤的机器狗踏着精准的步伐,与汗流浃背的人类挑夫并肩而行。这并非简单的劳动力替代,而是一个延续千年的古老职业正在经历的数字化涅槃,是科技文明与人类文明在泰山之巅的深度对话。

泰山挑山工的存在本身就是一部活态文明史。自秦始皇封禅以来,这条海拔1545米的朝圣之路就承载着文明的重量。挑夫们肩扛的不仅是货物,更是东方文明特有的生存智慧:他们掌握着独特的"之"字形行走节奏,懂得根据山势调整呼吸频率,甚至能通过扁担的颤动感知货物的平衡。这些凝结着千年经验的"肉身算法",构成了人类对抗地心引力的生物力学奇迹。

在海拔800米的朝阳洞,65岁的老挑夫王德顺展示了祖传的"三停六转"技法:每登十八级台阶必停三次,每次转向必换六次扁担位置。这种看似笨拙的动作,实则是数代人用腰椎间盘磨损换来的最优解。但当这种经验传承面临断代危机时,机器狗的传感器开始记录下每个肌肉群的发力曲线,将人类的身体记忆转化为可复制的数字模型。

机器狗在泰山的应用绝非简单的机械移植。研发团队历时三年采集了200名挑山工的生物力学数据,构建出涵盖37种步态模式的动态数据库。这些四足机器人不仅复现了人类挑夫的行走智慧,更展现出惊人的环境适应能力:激光雷达能在0.1秒内识别青苔覆盖的湿滑台阶,液压关节可实时调节15度的姿态偏差,多模态感知系统甚至能预判山间突变的云雾气流。

在桃花峪索道施工现场,五台机器狗组成的运输编队创造了单日运送2.3吨建材的纪录。它们像迁徙的角马群般默契配合,领头机器狗扫描地形后,会将路径规划数据实时共享给群体。这种分布式智能系统,恰恰暗合了挑山工们"前后呼应、彼此照应"的协作传统,只是将血肉相连升级为数据共生。

当首台机器狗获得挑山工会颁发的"荣誉工牌"时,这个古老的行业正在重构其价值内核。年轻挑夫李大山如今身兼"机器人训练师",他教会机器狗识别松动的台阶边缘,机器狗则帮他优化负重配比。在云步桥休息点,可见挑夫们用AR眼镜分析机器狗的运输数据,而机器人则在学习人类在极端天气下的应急策略。

这种共生关系催生出新的职业形态:数字挑山工。他们不再纯粹出卖体力,而是成为人机系统的智慧枢纽。在泰山景区管理处,由老挑夫参与设计的智能调度系统,能根据实时客流动态调整200台机器狗的运输路线。当夕阳将十八盘染成金色时,人类与机器共同构成的运输链条,正谱写着天人合一的新注解。

站在玉皇顶俯瞰,蜿蜒山道上跃动的金属身影与古铜色脊梁交织成文明进阶的双螺旋。这不是冰冷的机器替代,而是技术对人文的深情致敬。当机器狗学会在陡坡上模仿人类的小心翼翼,当挑山工开始用算法优化千年传承的经验,我们看到的不仅是运输效率的提升,更是文明基因在数字时代的进化跃迁。泰山之巅,一场关于如何存续人类智慧的伟大实验正在上演,而答案或许就藏在那些与人类并肩前行的机械足印里