如今,大多数人都把克里斯托弗·诺兰与汉斯·季默比为导演+配乐师的黄金组合(参见《【黄金搭档】02:克里斯托弗·诺兰与汉斯·季默》一文),其实在诺兰之前,另一位重量级导演一直把季默视作合作伙伴,那便是雷德利·斯科特。

早在1989年,季默刚来到好莱坞不久,雷德利便与他合作了《黑雨》一片,季默展现了充满能量与爆发力的电子乐风格,开启了与斯科特兄弟的长期合作,比如雷德利执导的《末路狂花》( 1991),托尼执导的《雷霆壮志》(1990)、《真实罗曼史》( 1993)、《红潮风暴》( 1995)等。

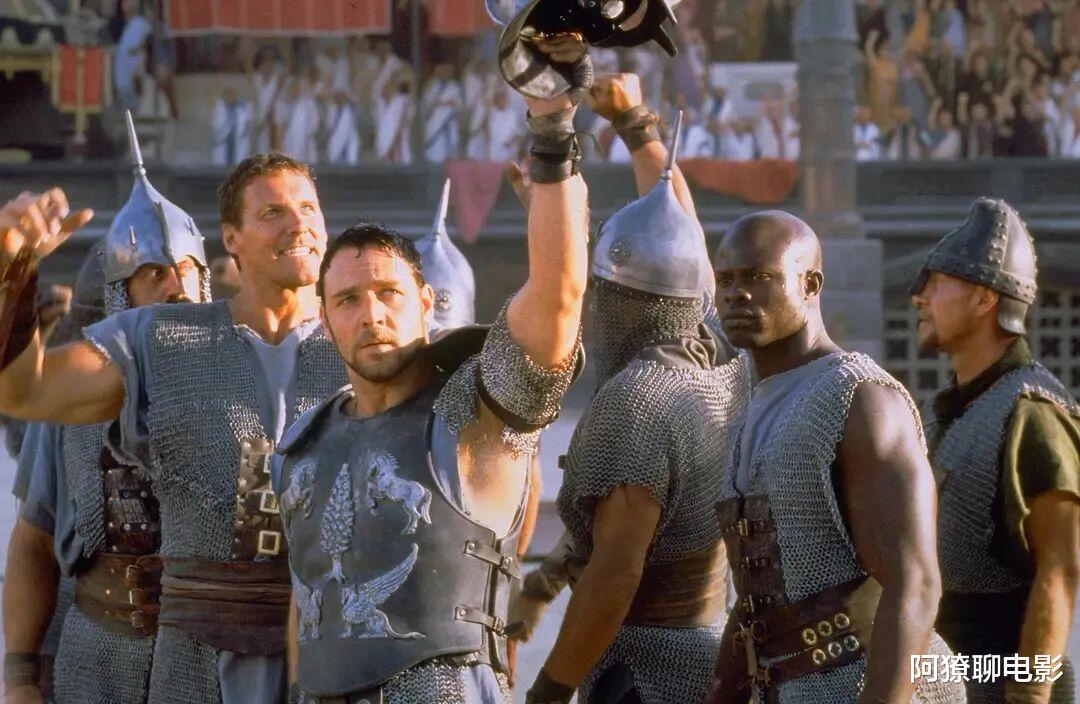

里程碑的作品是2000年出品的《角斗士》,这是雷德利在好莱坞大放异彩的巅峰时刻,影片荣获12项奥斯卡提名,并一举拿下包括最佳影片、最佳男演员等5项大奖。季默提名了最佳配乐奖,这也许是他在《狮子王》后距离奥斯卡折桂最接近的一次。

《角斗士》的配乐创作突破传统流程,源于雷德利·斯科特将剪辑室直接搬入季默工作的那栋楼里的创举,他希望剪辑与配乐能水乳交融、合作无间。这一安排实现了视觉叙事与音乐语言的实时对话,正如斯科特所言:“我就是为了配乐而拍画面的,音乐就是对话。”

在此环境中,季默建议他们把马克西莫斯死后梦见漫步于玉米田间、手掌在玉米穗上拂过的那一小段样片提前到电影开头处,并配以一段哀婉弦乐。在他看来,这才算得上是斯科特式的诗意。于是便有了《The Wheat》。

在为首场战斗场景配乐时,季默摒弃传统进行曲模式,转而采用德国华尔兹圆舞曲节奏创作《The Battle》。这首长达10分钟的乐章以螺旋上升的弦乐与密集鼓点模拟战场混乱感,既保留冲锋陷阵的磅礴气势,又通过舞曲特有的韵律暗喻命运无常。作品中对瓦格纳乐剧美学的引用与古斯塔夫·霍尔斯特式的管弦编排,虽引发版权争议,却成功建立起古典史诗与现代听觉的桥梁。

在描绘马克西姆斯流放途中的《To Zuccabar》中,季默巧妙融入北非特色乐器。这些由地域音色构筑的听觉符号,既标注角色所处空间转换,更通过异域旋律强化其疏离与挣扎。值得关注的是,该乐器的演奏者后来在纪录片《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻》中再度展现了精湛技艺,形成跨越作品的艺术呼应。

影片中段的三支配乐构成角色心理描摹的核心:《Elysium》以绵长的弦乐线条和空灵音色刻画主角对彼岸家园的憧憬,柔美旋律中暗藏悲剧性伏笔;

《Honor Him》则通过低沉铜管与阶梯式强音堆叠,构建出兼具罗马帝国威严与个人牺牲精神的悲壮感;

而终结篇《Now We Are Free》更成为影史传奇——丽莎·杰拉德的人声吟唱与印第安排箫交织,既是对灵魂解脱的礼赞,亦是对自由概念的听觉具象化。这首作品超越传统电影配乐功能,成为独立存在的艺术篇章。

《角斗士》配乐的价值不仅在于其获得商业成功与奖项认可,更在于它重新定义了史诗电影的音乐语法。季默通过将古典乐剧的结构张力、民族乐器的地域特质与现代电子音效相融合,创造了21世纪好莱坞最具辨识度的音乐标识。这种开创性的探索为其后续《蝙蝠侠》三部曲、《盗梦空间》等作品奠定基础,亦使《角斗士》原声带成为衡量电影配乐艺术性的重要标尺。

延伸阅读:聊聊老雷那些不为人知的故事(5):《角斗士》逸闻