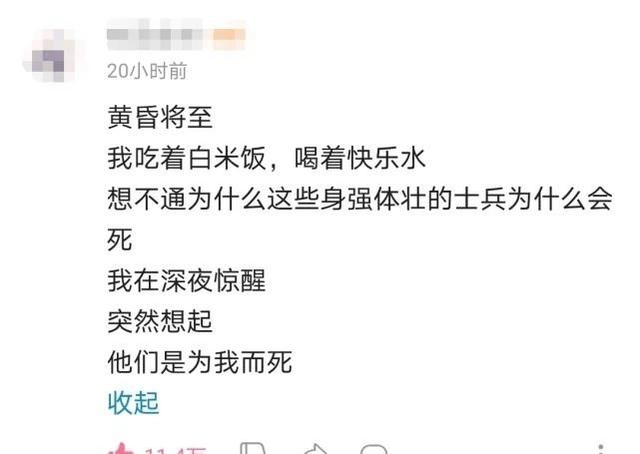

2020年6月15日,在喀喇昆仑山脉的加勒万河谷,33岁的边防营长陈红军在一场中印边境冲突中英勇牺牲,留下了怀胎5月的妻子肖嵌文和未曾谋面的孩子。这位从西北师范大学毕业后毅然选择戍边的军人,用生命践行着"大好河山,寸土不让"的铮铮誓言。三年多过去了,作为"卫国戍边英雄"的遗孀,肖嵌文在社会各界的关怀下逐渐振作。她不仅在专业素养的支持下成功入职西安音乐学院,开启教师生涯,更是以坚强的姿态抚育着幼子,传承着军人家庭的精神与担当。这是一个关于失与得、悲与继的故事,也是一个平凡英雄家庭在国家和社会的温暖关怀中重拾希望的故事。

边关将士铸就铁血忠魂

从西北师范大学毕业的那一年,陈红军站在人生的十字路口。他手握公安特警的录取通知,本可以在家乡过上安稳舒适的生活。

看到部队征兵的消息,这个年轻人却做出了不一样的选择。2009年,22岁的陈红军义无反顾地踏上了戍边之路,来到了距离家乡足足3600多公里之外的加勒万河谷。

在这片被群山环抱的土地上,常年霜雪覆盖,与现代文明几乎隔绝。陈红军和战友们每天要在海拔4000多米的高原上巡逻,忍受着高原反应和刺骨寒冷。

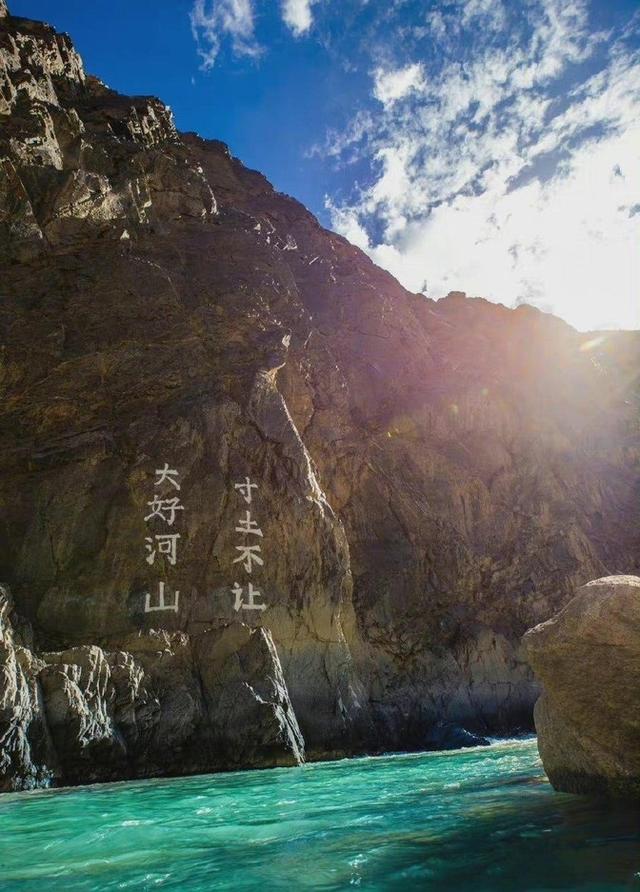

边防军人的生活枯燥而艰苦,他们用青春和汗水在雪域高原上浇筑界碑。在巡逻路线旁的石壁上,陈红军和战友们刻下了"大好河山,寸土不让"八个大字。

这支年轻的队伍里,战友间的情谊弥足珍贵。每当执行野外任务,老兵和军官总是让还在适应高原环境的新兵进入运输车大厢休息,自己则在帐篷里打地铺。

十年时光,陈红军从一个需要照顾的新兵,成长为照顾新人的老兵。他一步步晋升,从普通战士到排长、连长,最后成为机步营营长。

2014年的一次休假改变了陈红军的人生。在一场战友聚会上,他遇见了同样毕业于西北师范大学的肖嵌文。

两人一见如故,不仅是校友的缘分,更因为肖嵌文的爷爷是位老红军志愿军战士。陈红军归队后,他们通过书信和电话保持联系,感情日渐加深。

2016年,陈红军和肖嵌文在甘肃老家举行了婚礼。那一年,新娘考上了西安音乐学院的硕士,新郎在部队也获得晋升。

婚后的生活,陈红军依然坚守在边防一线。四年后的2020年,肖嵌文怀上了他们的第一个孩子。因为职责所在,陈红军只能通过电话询问妻子的情况。

在最后的日子里,陈红军常常和妻子畅想未来:等退役后,他们要带着孩子一起做饭,一起去旅行,去看看祖国的大好河山。但这些美好的愿望,最终都化作了永远的遗憾。

2020年6月15日,印度军队600多人越过实控线,对我边防军人发动突然袭击。面对手持武器的印军,33岁的营长陈红军带领战士们奋勇救援被围困的团长。

在这场激烈的战斗中,陈红军英勇牺牲,他的手指被砸断,却始终没有后退半步。这位年轻的营长,用生命守护了祖国的每一寸土地。

生死离别铭记爱与痛

视频里的那个身影,依然挥之不去。战友们说,陈红军每次视频时总是这样,一边回应着妻子的话,一边处理手边的工作。

对于这样不专心的通话,肖嵌文曾经很是不满,但这竟成了她和丈夫最后的对话。那天,陈红军笑眯眯地询问妻子的身体状况,关心她是否按时去做孕检。

视频的最后一刻,陈红军满怀期待地说想要个女儿。肖嵌文打趣地问他,如果是男孩就不爱了吗?他连声回答:"爱呢爱呢爱呢......"

在那之后,肖嵌文再也联系不上丈夫。她反复拨打陈红军的电话号码,整整八十多个未接通的电话,像是一把刀刻在了记忆里。

直到部队的通知传来,英雄已长眠边关。收拾陈红军的遗物时,战友们发现他的钱包里一直珍藏着两人的结婚照。

更让人动容的是那封30岁生日的信件。为了防止边关恶劣的环境损坏这份珍贵的情书,陈红军用透明胶带将它细心地包裹起来,时常查看保养。

2020年11月,在陈红军牺牲五个月后,他们的儿子陈潇楠降生了。这个日子恰好是抗美援朝70周年纪念日,仿佛是一种血脉相承的巧合。

新年来临时,肖嵌文找到了陈红军的战友们,请求帮忙完成一个心愿。战友们将她抱着孩子的照片和陈红军的照片巧妙拼接,制作了一张跨越生死的"全家福"。

"全家福"的照片上,英雄的目光永远注视着妻子和孩子。那些曾经被嫌弃的"不专心"的画面,此刻却成了最珍贵的回忆。

肖嵌文收藏的每一张视频截图,都记录着丈夫工作时的侧脸。那些照片里,陈红军永远是那个忙碌的军人,永远在为边防事业奔波操劳。

她翻看着丈夫留下的物件,一件件都承载着浓浓的爱意。钱包里的结婚照已经泛黄,却被小心地保存着;生日信件上的字迹依然清晰,透明胶带包裹的痕迹诉说着主人的用心。

这些原本用来思念家人的物件,如今成了家人用来寄托思念的珍宝。肖嵌文常常凝视着那张"全家福",让年幼的陈潇楠感受父亲的存在。

陈红军的遗物中,还有一个厚厚的笔记本。里面详细记载着部队的工作计划,也夹杂着对家人的思念和对未来的期许。

在笔记本的某个角落,他画了一个简单的家,旁边写着"等退役以后"。那个承载着美好期望的未来,永远停在了加勒万河谷的风雪中。

温暖关怀浇灌新希望

2021年初春,一纸来自中央的文件,授予陈红军"卫国戍边英雄"的荣誉称号。同年六月,他又被追授"七一勋章",这是党和国家授予的最高荣誉。

这些闪耀的荣誉背后,是国家对英雄家属的深切关怀。陈红军的家庭被评为"全国最美家庭",这个称号见证着一个军人家庭的责任与担当。

每逢佳节,妇联组织的工作人员都会来到肖嵌文家中走访慰问。他们带来节日的问候,更带来社会的温暖。

肖嵌文的事迹感动了许多人,西安音乐学院了解到她的专业背景后,主动伸出援手。在相关部门的协调下,她顺利通过面试,成为音乐学院的一名教师。

这份工作不仅给了肖嵌文新的人生方向,也让她能够继续发挥自己的专业特长。教育部门为她安排了合适的课程,考虑到她还要照顾年幼的孩子。

学校的领导和同事们都给予她特别的关照,理解她作为单亲妈妈的不易。课程安排尽量避开接送孩子的时间,办公室的位置也选在了较为安静的区域。

在音乐教学工作中,肖嵌文展现出专业的素养和认真的态度。她将对音乐的热爱传递给学生,课堂上常常融入丈夫生前最喜欢的红色歌曲。

学院还特意为她开设了一间音乐工作室,让她能够在课余时间创作和练习。渐渐地,这里成了她暂时逃离悲伤的港湾。

社会各界的关怀如春风化雨,温暖着这个失去顶梁柱的家庭。当地政府为肖嵌文家庭提供了各项优待政策,解决了许多实际困难。

有关部门还为陈潇楠联系了优质的幼儿园,园方特别关照这个英雄的孩子。老师们观察到,小潇楠虽然没见过父亲,但已经开始模仿敬礼的动作。

社区干部定期上门走访,帮助解决生活中的困难。邻居们也会主动照看小潇楠,让肖嵌文能够安心工作。

陈红军生前的战友们也常常来探望,给小潇楠带来边防的特产,讲述他父亲守卫边疆的故事。这些点点滴滴的关怀,让肖嵌文感受到社会大家庭的温暖。

当地退役军人事务局为肖嵌文建立了长期帮扶机制,定期组织心理疏导和生活援助。工作人员们像对待自己的家人一样,给予她无微不至的关怀。

英雄的故事在校园里传播,肖嵌文的学生们常常用音乐表达对英雄的敬意。一曲曲动人的旋律,传递着对和平的向往,对英雄的缅怀。

薪火相传永续英雄梦

日子在爱与责任中慢慢前行,肖嵌文的生活重心已经转移到教学工作和抚育孩子上。每天清晨,她会准时送陈潇楠去幼儿园,然后赶往音乐学院上课。

课余时间,她带着孩子看望两边的老人,陪伴他们说说话。小潇楠虽然年幼,却格外懂事,常常主动给爷爷奶奶捶背揉肩。

在教育孩子的问题上,肖嵌文有自己的坚持。她收集了陈红军生前的照片、视频和报道,等孩子长大后可以了解父亲的故事。

家里的墙上挂着陈红军的军装照,每当小潇楠指着照片问问题,肖嵌文就讲述这位英雄父亲的故事。从加勒万河谷的风雪,到边关战士的坚守,她用生动的语言描绘着一个军人的责任与担当。

兰州市烈士陵园成了母子俩经常造访的地方。每年清明节和陈红军的生日,都有许多群众自发前来祭奠,献上鲜花、卡片和蛋糕。

这些来自陌生人的怀念,让英雄的精神得以传承。有的群众带着孩子来扫墓,向下一代讲述保家卫国的故事。

小潇楠虽然年仅三岁,已经学会了标准的军礼。每次来到父亲的墓前,他都会挺直小小的身躯,举起右手行注目礼。

西安音乐学院的学生们得知肖嵌文的故事后,自发组织了一场主题音乐会。他们用美妙的旋律传颂边防军人的故事,台下的小潇楠认真地听着关于父亲的歌。

一些退役军人常常来看望这对母子,他们带来边疆的特产,给小潇楠讲述他父亲驻守边关的点点滴滴。孩子总是睁大眼睛,仔细听着这些关于父亲的故事。

社区的邻居们看到这个没有父亲的孩子,都格外关照。放学后,他们会轮流帮忙照看小潇楠,让肖嵌文能安心工作。

军属家庭的关爱活动上,小潇楠结识了许多和他有着相似经历的小朋友。这些英雄的后代彼此鼓励,共同成长。

在幼儿园的"我的梦想"主题活动中,小潇楠画了一个穿着军装的人。老师们都被这个小小军人的愿望打动,特意为他准备了一套小小的军装。

当地电视台制作了一期关于英雄家属的专题节目,镜头记录下肖嵌文和孩子的日常生活。小潇楠穿着父亲生前最喜欢的那件T恤,奶声奶气地说:"长大要像爸爸一样保护国家。"

每当夜幕降临,肖嵌文会带着孩子站在阳台上,遥望星空。她告诉孩子,爸爸化作天上的星星,永远注视着他们。

三年过去,英雄的故事仍在传颂。在加勒万河谷的界碑前,新一代的边防战士接过了接力棒,继续守护着这片热土。

而在西安的这个家中,一个英雄的儿子正在茁壮成长。他的身上,流淌着父亲的血脉,延续着一个军人家庭的荣光与担当。