被轻视的“身体警报”,正在酝酿大危机!

“最近爬两层楼就喘得厉害”“晚上睡觉手总是发麻,甩一甩才好”“偶尔头晕目眩,缓一缓就没事了”……这些看似“休息下就好”的“小问题”?心脑血管疾病的“萌芽期”症状隐匿,但身体早已发出求救信号!

一、生活习惯:你的日常,正在“滋养”疾病还是“保护”心脑?

心脑血管疾病的根源是血管损伤和血液黏稠,而不良生活习惯就是“加速器”!想要远离心梗、脑梗,先从这5个细节改起:

1. 控盐控油:别让血管“堵成停车场”

“口味重才下饭”“无肉不欢”——这些习惯正悄悄摧毁你的血管!高盐饮食会升高血压,高脂饮食会堆积动脉粥样硬化斑块,导致血管狭窄、血流不畅。

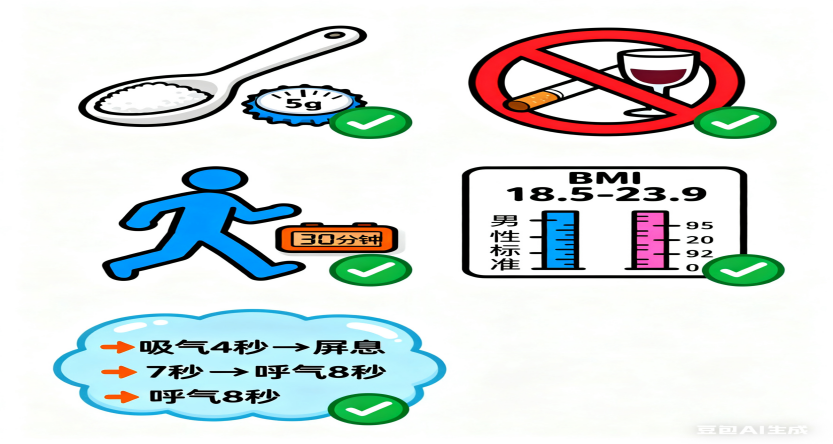

目标:每日盐摄入≤5克(约一啤酒瓶盖),食用油≤25克(约2.5汤匙)。

技巧:用“低钠盐”替代普通盐,用蒸煮炖代替煎炸炒,多吃富含膳食纤维的蔬菜(如芹菜、菠菜)和全谷物(如燕麦、糙米)。

2. 戒烟限酒:别让“毒物”撕裂血管!

吸烟会损伤血管内皮,加速斑块破裂;酒精会升高血压、诱发心律失常。

数据:吸烟者心梗风险增加3倍,饮酒者脑卒中风险增加2倍!

案例:45岁的李先生因长期应酬饮酒,突发脑出血,抢救后留下偏瘫后遗症——这样的教训触目惊心!

3. 规律运动:给血管“做体操”

久坐不动会导致血液黏稠度升高,而适度运动能促进血液循环,增强血管弹性。

推荐运动:每天30分钟快走、慢跑或游泳;久坐族每小时起身活动5分钟,做做“扩胸运动”“踮脚尖”。

禁忌:避免突然剧烈运动(如晨起猛跑),防止血压骤升引发意外。

4. 控制体重:别让“肥肉”压垮心脏!

肥胖是心脑血管疾病的“独立危险因素”!腹部脂肪过多会释放炎症因子,损伤血管。

目标:BMI(体重kg÷身高m²)控制在18.5-23.9,男性腰围≤90cm,女性≤85cm。

技巧:用“5:3:2法则”分配三餐:50%蔬菜、30%蛋白、20%主食,加餐选低糖水果(如蓝莓、草莓)。

5. 管理情绪:别让“生气”引爆血管!

长期焦虑、愤怒会导致血压飙升,诱发斑块破裂。

方法:压力大时尝试“4-7-8呼吸法”(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒),或通过冥想、听音乐放松。

二、疾病信号:这些“异常感觉”,是心脑在“求救”!

心脑血管疾病的早期症状常被误认为“累着了”“没休息好”,但以下信号需高度警惕:

1. 头部信号:头晕、头痛、视物模糊

头晕:突然站起时眼前发黑(体位性低血压),或持续眩晕、走路不稳。

头痛:后脑勺或太阳穴搏动性疼痛,伴随恶心呕吐。

视物模糊:一过性黑蒙(眼睛突然看不见,几秒后恢复),或视力下降、重影。

2. 肢体信号:手麻、无力、步态异常

手麻:单侧手臂或手指麻木,像“过电”一样,持续数分钟至数小时。

无力:突然拿不稳筷子、扣不上纽扣,或走路时拖步、抬不起脚。

步态异常:走路向一侧偏斜,或像“喝醉酒”一样摇晃。

3. 胸部信号:胸闷、胸痛、心悸

胸闷:像压了一块大石头,呼吸不畅,活动后加重。

胸痛:心前区压榨性疼痛,可放射至肩背、手臂,持续3-5分钟,休息或含服硝酸甘油可缓解。

心悸:心跳过快(>100次/分)或过慢(<50次/分),伴随头晕、乏力。

关键提醒:若出现上述症状,尤其是单侧肢体无力、言语不清、剧烈胸痛,需立即拨打120!每延迟1分钟,死亡率增加10%!

三、科学预防:中西医结合,筑牢心脑“防护网”

心脑血管疾病的防治需“标本兼治”:西医控制危险因素,中医调理体质,双管齐下效果更佳!

1. 西医治疗:精准干预,降低风险

降压药:氨氯地平、缬沙坦等控制血压(目标<130/80mmHg)。

降脂药:他汀类药物(如阿托伐他汀)降低“坏胆固醇”(LDL-C),稳定斑块。

抗凝药:阿司匹林、氯吡格雷预防血栓形成(需严格遵医嘱用药)。

2. 中医调理:活血化瘀,改善微循环

中医认为,心脑血管疾病属“血瘀证”,治疗需“活血化瘀、通络止痛”。

经典方剂:脑心通胶囊可扩张血管、改善脑供血,与西药联用能增强疗效,减少副作用。

外治法:艾灸内关穴、足三里穴,或用中药泡脚(如红花、川芎、桂枝),促进气血运行。

3. 定期检查:早发现早干预

必查项目:每年1次颈动脉超声、心电图、血脂四项;每3个月测血压、血糖。

高危人群:40岁以上、有高血压/糖尿病/高血脂家族史者,需缩短检查间隔。

你的健康,值得“用心守护”!心脑血管疾病不是“老年专属”,也不是“无解之症”!从今天起,改掉不良习惯,关注身体信号,及时干预治疗,就能将心梗、脑梗风险降到最低。记住:“小症状”不忽视,“大麻烦”才不找上门!