多巴胺、催产素、睾酮……这些“爱情分子”竟可能受肠道微生物遥控?一篇脑洞大开又逻辑严密的综述提出:爱情三阶段皆藏菌影,为情感障碍、性功能障碍乃至“爱情疗法”提供了可操作的微生态靶点。

图源:CMT

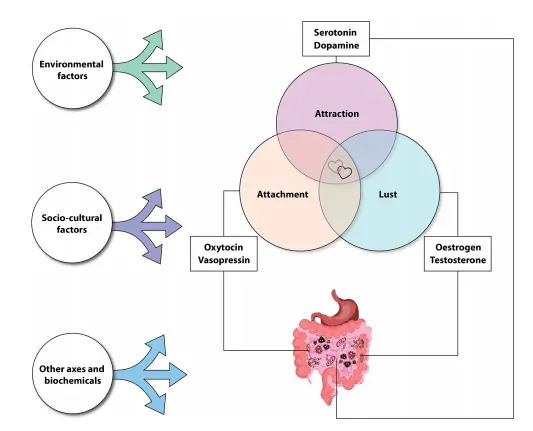

综述背景从柏拉图到脑成像,人类一直试图拆解“爱”的生物学底层。经典模型将爱情拆为lust(性欲)、attraction(吸引)、attachment(依恋),分别对应睾酮/雌二醇、多巴胺/5-HT、催产素/加压素三条内分泌轴。然而,这三轴恰好都是微生物-肠-脑轴(MGBA)的重点调控对象:菌可产β-葡萄糖醛酸酶再循环性激素,也能刺激肠嗜铬细胞合成5-HT,甚至影响中枢奖赏区多巴胺释放。于是,一个“臭”名昭著的问题浮现:我们所谓“灵魂伴侣”,是否只是“肠道室友”的共谋?

2025年7月mSystems刊出的综述“Does a microbial-endocrine interplay shape love-associated emotions in humans? A hypothesis”首次系统提出“微生物-内分泌-爱情”连续体概念。作者整合动物行为学、临床内分泌与宏基因组数据,指出菌不仅能左右性欲、择偶偏好,还可能通过催产素-加压素系统调节长期依恋关系。更颠覆的是,菌代谢物可改变宿主体味,进而影响“化学吸引”,为“缘分”提供了解剖学注脚。该假说填补了情感微生物组研究空白,也为性欲减退、社交回避、依恋障碍等提供了潜在的“微生态干预”入口。

从β-葡萄糖醛酸酶到催产素受体,菌一步步插手情欲、吸引与依恋作者采用“三段式”解构策略,把爱情拆成lust、attraction、attachment,分别对应不同激素主线,再逐段安插微生物“暗桩”。

Lust:菌让睾酮“回炉重造”

菌株产生的β-葡萄糖醛酸酶能把结合型睾酮、DHT水解为游离型,重新入血,提高生物利用度。无菌小鼠血睾酮下降约30%,性欲评分降低;给菌后恢复。SCFAs(丁酸)可抑制睾丸Leydig细胞炎症,维持睾酮合成;相反,LPS激活TLR4→抑制GnRH,血睾酮骤降。作者引用Li等(2022)研究:给雄性小鼠抗生素清除菌群,血清睾酮下降、骑跨行为减少60%;粪菌移植可逆转。人群中,β-葡萄糖醛酸酶活性与晨间睾酮呈正相关(r≈0.4),提示“菌-睾”轴真实存在。

Attraction:菌给5-HT和多巴胺“加料”

约95% 5-HT产自肠嗜铬细胞。菌代谢物丁酸、LPS上调TPH1表达→5-HT合成增加→迷走神经→中缝核,间接提升中枢5-HT。虽外周5-HT难越血脑屏障,但可经迷走-孤束-边缘系统间接调节情绪。多巴胺方面,菌刺激TRPV1受体→激活中脑边缘奖赏通路→伏隔核多巴胺释放增加。fMRI研究(Takahashi, 2015)显示,热恋期VTA激活与多巴胺升高同步。果蝇实验更夸张:同种菌株饲养的个体才互相“青睐”,抗生素抹平择偶偏好,重新接种又恢复,提示菌可能通过“气味-类固醇”信号左右吸引。

Attachment:菌把催产素、加压素“捧上C位”

随机双盲试验(Narmaki 2022):6周多株益生菌(Bifidobacterium+Lactobacillus)使肥胖女性血浆催产素升高约20%,同时Roseburia、Lachnospiraceae丰度与催产素水平正相关。草原田鼠模型中,灌胃L. reuteri→下丘脑AVPR1a受体密度增加→配偶偏好增强,伴侣依偎时间延长30%。作者据此提出“菌-催产素-依恋”轴:SCFAs→迷走→下丘脑→催产素/加压素→社会联结。若此轴断裂,或许能解释部分依恋障碍或孤独症患者的社交缺陷。

三图共同完成“菌-激素-爱情”拼图。

图1:菌来源SCFAs、LPS、β-葡萄糖醛酸酶分别增强或抑制GnRH-睾酮通路

图2(5-HT菌调控):丁酸刺激肠嗜铬细胞TPH1→5-HT合成→迷走神经→中枢

图3(依恋轴):菌代谢物→中枢催产素/AVPR1a→配偶偏好。

该模型并非否定文化、心理、社会因素,而是把微生物作为“可调节变量”纳入爱情生物学,为情感障碍、性功能障碍、甚至“关系治疗”提供可验证的干预入口。

总结这篇综述用“lust-attraction-attachment”三轴把爱情拆成菌可操作的技术环节:菌酶调控睾酮回炉、菌代谢物遥控5-HT与多巴胺奖赏、菌株提升催产素/AVPR1a让依恋更牢固,证明肠道微生物与内分泌系统的相互作用可能在调节与爱情相关的情绪方面发挥重要作用。这一发现不仅为理解人类情感的生物学基础提供了新的视角,也为未来基于微生物组的疗法提供了潜在的靶点。

从临床角度来看,这一假设为治疗情感障碍提供了新的思路。例如,通过调节肠道微生物组,可能可以开发出新的治疗方法,用于治疗性功能障碍、社交焦虑等情感障碍。它不仅填补了情感微生物组空白,更把“爱情”从诗意抽象带入可测量、可干预的生物医学框架。

未来的研究需要进一步探索微生物与内分泌系统相互作用的具体机制,以及这些机制如何影响人类的情感和行为。此外,还需要开展更多的临床试验,以验证基于微生物组的疗法在治疗情感障碍方面的有效性和安全性。未来,定向益生菌、粪菌移植、饮食-环境联合“绿色处方”或成为调节性欲、社交亲和力、伴侣满意度的辅助手段;而监测β-葡萄糖醛酸酶活性、SCFAs谱、催产素水平,也许能预示“爱情健康”风险。临床医生若把微生物组纳入情感与性功能障碍评估,将开启精准-情感医学的“微生态时代”。

参考文献

Robinson JM, Crino OL, Camargo A,et al. Does a microbial-endocrine interplay shape love-associated emotions in humans? A hypothesis[J]. mSystems. 2025 Aug 19;10(8):e0041525.DOI: 10.1128/msystems.00415-25. Epub 2025 Jul 14.

“医学论坛网”发布医学领域研究成果和解读,供专业人员科研参考,不作为诊疗标准,使用需根据具体情况评估。

编辑:白术

二审:薄荷

封面图源:CMT