你被一阵胸闷惊醒,像被一只无形的手紧紧攥住胸口。你坐起身,深呼吸几次,疼痛慢慢缓解,心想:"可能是最近太累了吧。"第二天,同样的症状又出现了,你安慰自己:"没事,年轻人嘛,多休息就行。"直到一周后,你突然在办公室晕倒,被紧急送医——结果一查,竟是心肌缺血,再晚一步,可能就是心肌梗死!

这不是危言耸听!中国每年新增心肌缺血病例超过1000万,其中近30%的人在发病时毫无察觉。心肌缺血被称为"心脏的沉默杀手",它悄无声息地侵蚀着你的心脏,直到某一天突然爆发,让你措手不及。

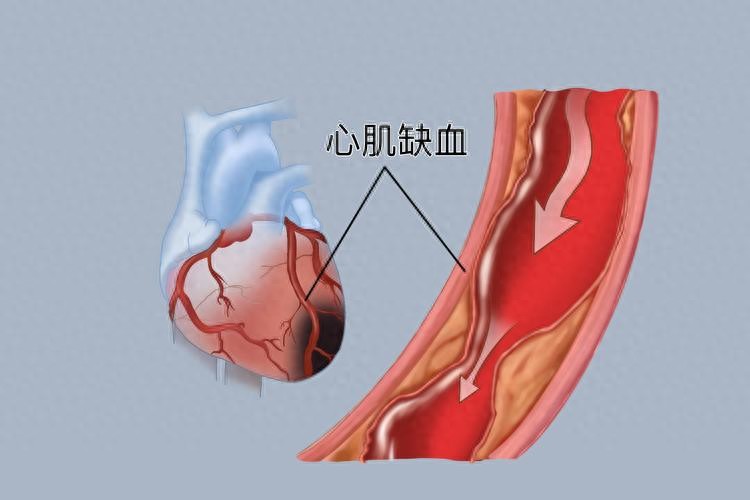

心肌缺血:不是"胸痛",而是"心脏的求救信号"很多人以为心肌缺血就是"心绞痛",这简直是大错特错!心肌缺血是指心脏的血液灌注减少,导致心脏供氧不足,心肌能量代谢异常的病理状态。它就像一个"无声的警报器",在你毫无察觉时,心脏已经在"喊救命"!

关键真相:

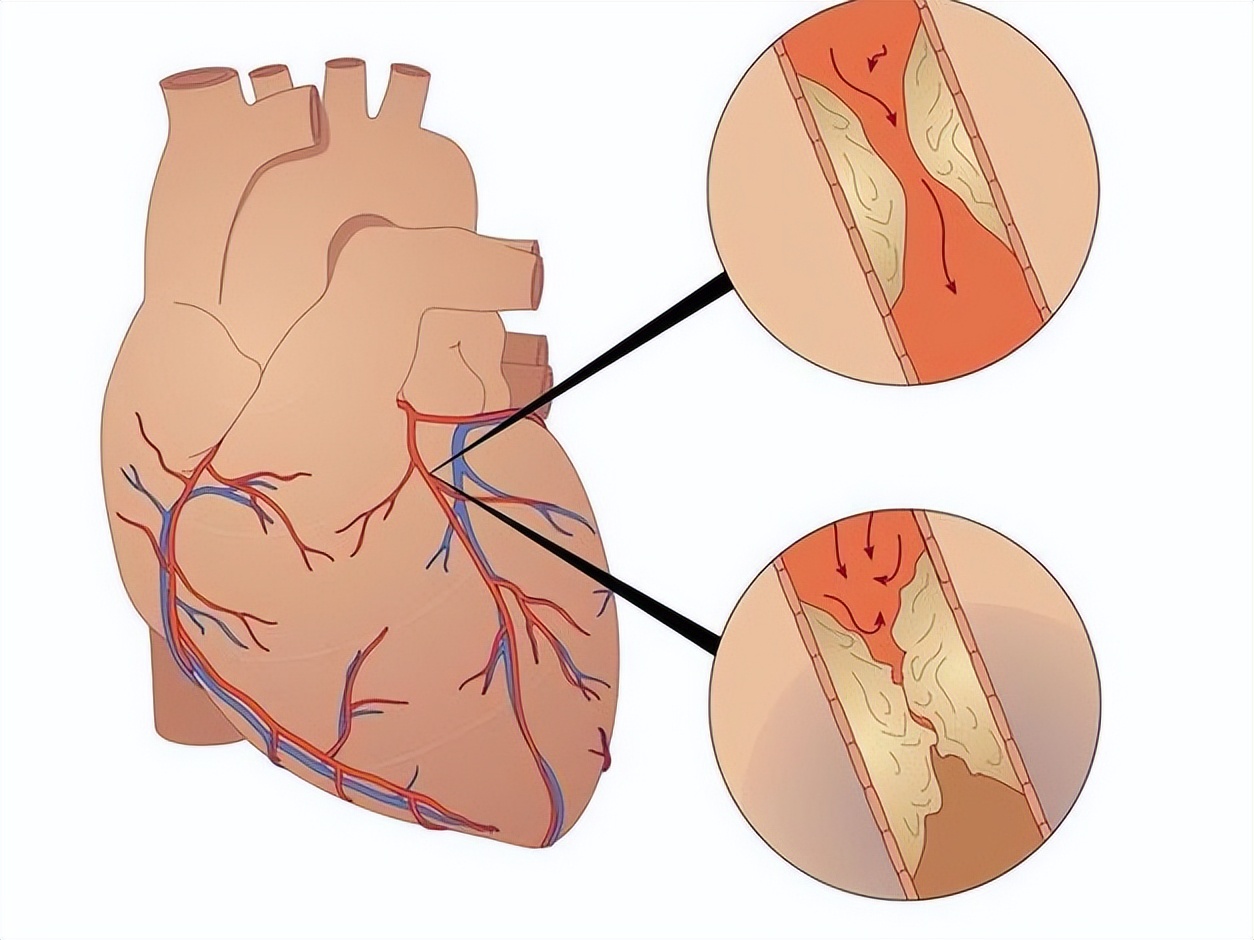

90%的心肌缺血由冠状动脉粥样硬化引起,这是冠心病的典型表现。

40%的心肌缺血患者没有明显症状(无症状性心肌缺血)。

早期心肌缺血,心肌细胞仍在"自救",但若不及时干预,将发展为心肌梗死。

心肌缺血不是'小毛病',而是心脏发出的'求救信号'。就像汽车发动机缺油,如果不及时加注,发动机就会熄火。

警惕!这些"小症状"可能是心肌缺血的警报

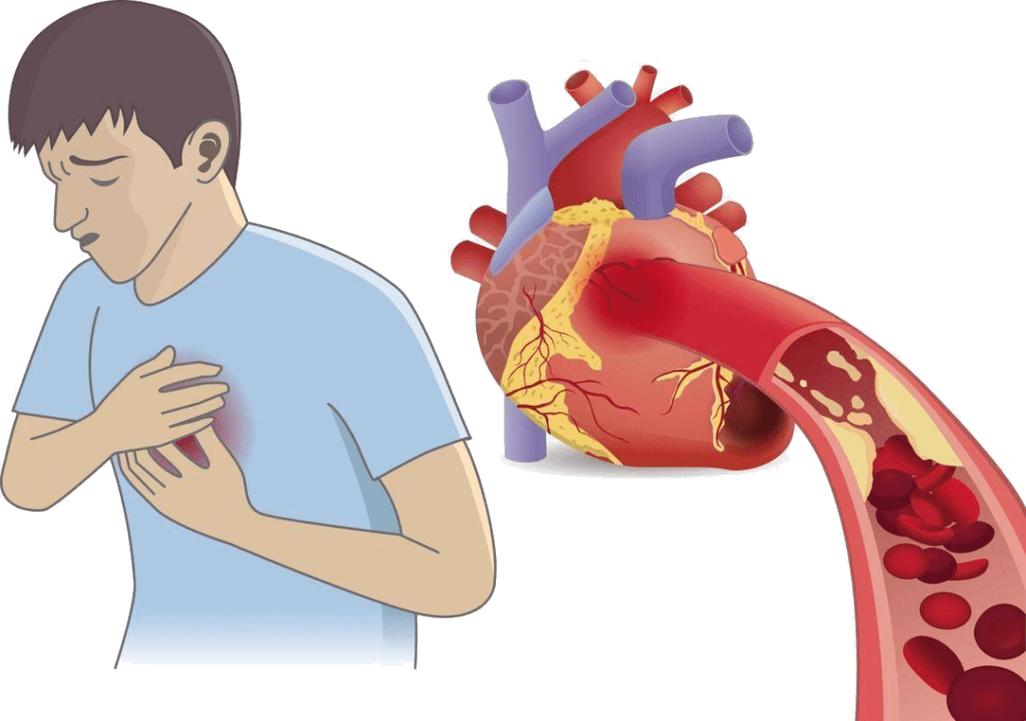

警惕!这些"小症状"可能是心肌缺血的警报心肌缺血早期症状非常隐蔽,容易被忽视:

早期潜在信号(需警惕):

心前区轻微不适、隐痛(如压迫感、紧缩感)

轻度胸闷,尤其在劳累后

活动后气短,休息后缓解

心悸、乏力,常被误认为"累"

中晚期典型症状(立即就医):

胸痛持续超过15分钟,休息不缓解

胸痛放射至左肩、左臂、下颌

伴随大汗、恶心、呕吐

严重时晕厥、意识模糊

记住: 40岁以上,尤其有高血压、高血脂、糖尿病、吸烟史者,出现以上症状,不要忍、不要拖,立即到心血管内科就诊!

心肌缺血的诊断:心电图是"金标准",但不是万能

心肌缺血的诊断:心电图是"金标准",但不是万能诊断心肌缺血主要依靠:

1. 心电图:ST段压低、T波倒置是典型表现。

2. 动态心电图:能捕捉日常生活中无症状的心肌缺血。

3. 运动负荷试验:通过运动诱发心肌缺血。

4. 冠状动脉造影:确诊"金标准"。

关键真相:

1. 无症状心肌缺血在动态心电图中占30%。

2. 68%-84%的冠心病患者日常生活中存在无症状心肌缺血。

3. 有症状的心肌缺血,若不及时干预,5年内发展为心肌梗死的风险增加4倍。

数据说话: 早期发现的心肌缺血,5年生存率超95%;晚期发现的,5年生存率不足70%。

治疗策略:双管齐下,标本兼治

治疗策略:双管齐下,标本兼治药物治疗(基石):

1. 抗血小板药物:如阿司匹林,防止血栓形成

2. 他汀类药物:降低胆固醇,稳定斑块

3. β受体阻滞剂:减慢心率,降低心肌耗氧量

4. 硝酸酯类:扩张冠状动脉,快速缓解心绞痛

血运重建(通血管):

1. 介入治疗:通过球囊扩张和支架植入,开通狭窄血管

2. 搭桥手术:为严重多支病变患者建立新的血流通路

最重要的是:治疗方案需要个体化定制,医生会综合考虑病情严重程度、症状频率、血管病变情况以及患者的全身状况。

预防与早期干预:3招守护心脏健康

预防与早期干预:3招守护心脏健康第一招:控制"三高",从源头阻断

高血压:血压控制在130/80mmHg以下。

高血脂:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)控制在<2.6mmol/L。

高血糖:空腹血糖控制在<7.0mmol/L。

第二招:健康生活方式,让心脏"轻装上阵"

饮食:低盐低脂,多吃蔬菜水果,适量摄入鱼类。

运动:每周至少150分钟中等强度有氧运动,如快走、游泳。

戒烟限酒:戒烟是预防心肌缺血最有效的方法之一。

第三招:定期筛查,早发现早治疗

40岁以上,尤其有心血管疾病家族史者,每年做一次心电图。

有高血压、高血脂、糖尿病者,每半年做一次心血管评估。

出现胸闷、胸痛、气短等症状,立即就医。

心肌缺血是心脏发出的求救信号,听懂这个信号,就能避免许多悲剧的发生。了解相关知识,保持健康生活方式,定期体检,及时就医——这是我们保护心脏的最好方式。