融起涧

RONGQI JIAN

在城市快节奏的生活节拍中,我们是否还能找到一个让心灵驻足的空间?“融起涧”便是在这样的时代命题下,于宁波老城的一隅悄然生长。这个不足300㎡的空间,通过文化隐喻、自然意象与现代工艺,回应着都市人对“精神临疗地”的想象,也构建了一个介于日常与非日常之间的意识场域。

撰文 | 古木子月

摄影 | 徐义稳

场地之源:在三江口寻找文化的涌点

宁波三江口,作为城市的发源地,拥有超越上海外滩的历史厚度。从唐代的明州,到晚清海上通商的门户,这里沉淀着千年城市纹理。项目选址正位于老外滩旁的城中村区域,周边环绕天一阁、月湖与鼓楼,时间的尘土与人文气息交织其间。

业主受传统文化召唤,希望有一处隐于市井的文化属性的精神之所,得以在文化、美学与实用之间达成平衡。

功能布局:心灵的双层场域

1F:茶、景与流动的公共叙事

一楼作为对城市开放的“心灵客厅”,以“景观 + 茶席 + 共享”复合式功能为核心。入口虚实结合,引导访者放缓步伐。地面采用黑色人造石,虽易刮花,却借“不完美的质感”回应使用痕迹即为生活的哲学。

可拼接组合的“魔术桌椅”呼应茶事、书法、围炉等多场景需求,成为空间流动性的物化表达。临街立面以可开合帘幕处理虚实界面,关闭时隔绝喧嚣,开启后引入老树光影,形成“街景即画卷”的通透体验。

2F:沉浸、艺术与精神的密谈

二楼转为私密空间,设有古琴、钢琴、书法区及榻榻米起居区。榻榻米区低窗引树影入室,结合格栅设计,屏蔽街头杂音,创造“坐看风动树影”的内观氛围。

钢琴演奏区围绕植被布置,灯光投影至天花板形成丛林光影,与音乐形成感官联动。顶部弧形设计优化声学反射,使音乐与空间产生共鸣。隔断采用高透光丝绸布艺屏风,实现“光气可穿,气场可续”的东方美学秩序。

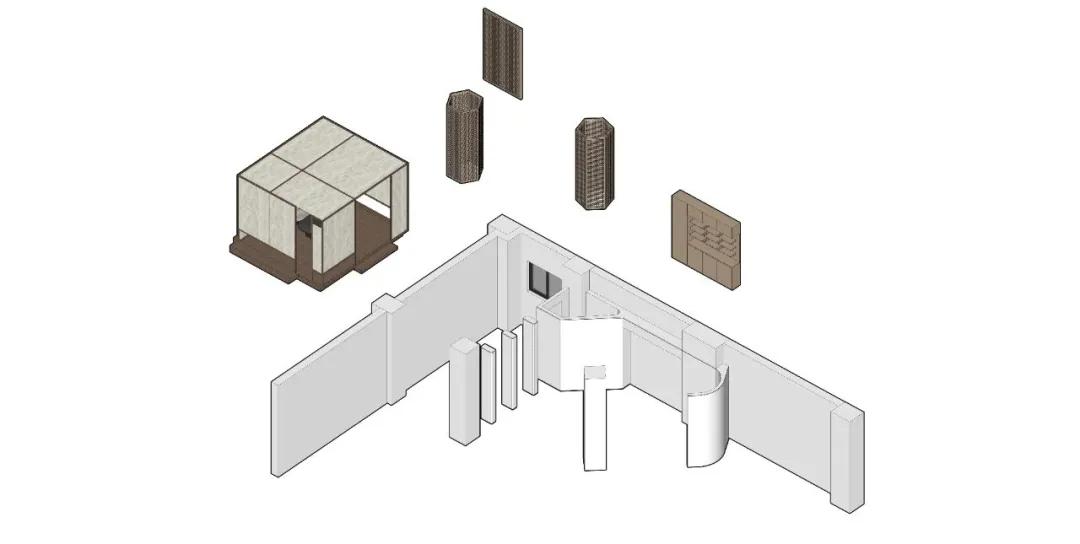

三、设计策略:以弧为骨,以隐为意

设计语汇取自三江口“江流汇聚”的地形意象,原建筑“1/4圆”的结构延用至空间布局。入口处的弧形“峡谷”通道、楼梯边缘灯光、吧台曲线、弧面隔断……均形成连续的空间语言,寓意“无限延展的意识路径”。

以“实”为景,黑色石材与浅木形成“重压轻抚”的稳态气质;以“虚”为构,留白墙面、柔性隔断、可穿透光影组成了更为精神化的氛围。同时,景观视角也构建了“向下看水、向上观天”的禅意体验,将“内省”与“外望”交织成冥想路径。

设计不以材料昂贵为唯一导向,而是强调质地与意象。地面黑石带有金斑点,如“大地孕金”;楼梯与桌面边缘倒弧处理,以“柔化空间感官”为本。空调风口隐藏在光源之后,最大程度保持顶面整洁,使科技成为空间的“隐形配角”。

文化植入:在非宗教空间中表达禅意

“融起涧”,一名三意:“融”象征能量聚合,万象归一;“起”寓意发心与启程,隐喻超越三界的精神归处;“涧”指水之意象,静水深流,承载空间的内在秩序。三字合一,构建一处聚能、启行、承流的精神容器。

空间中未见直接宗教符号,而是以文化再造的方式进行表达。如建筑入口“莲花垂柱”形似古建筑柱础,实为装饰亦为“莲意”象征;入口的七个孔暗藏“7”这一佛教数字;一楼木栅设有“融”字铭文,二楼则藏有法师墨迹,光线照射时若隐若现,形成“窥探式”的叙事体验。

如《金刚经》中,如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园。此地亦然,形制之外,慈悲与智慧悄然生发。“融起涧”亦如其境,一人施地,一人弘道

结语:用精神抵达物理的边界

“融起涧”并非一处建筑改造作品那么简单,它是一次关于“空间精神性”的探索实验。它不大,却承载着关于人、时间、宗教与当代城市生活的复杂思考。它如一条细涧,穿越物理空间的缝隙,轻声唤醒人们心底对“安静、流动、归属”的渴望。在高速运转的城市之中,这样一个空间,也许正是我们所需的一滴水,一丝风,一处不被定义的“自在场”。

项目名称:融起涧

坐落地点:浙江 · 宁波

建筑面积:246平方米

设计单位:古木子月空间设计事务所

设计内容:建筑改造、室内设计、文化艺术

软装设计:咩咩羊陈设设计

主创设计:李财赋

设计团队:胡荣、余伟军