“一夜入冬”的寒凉还没散去,“地球即将进入小冰河期”的说法又在朋友圈、短视频平台刷屏。北方网友晒出零下十几度的温度计,南方朋友感叹羽绒服比往年穿得更早,这些体感上的寒冷,真的是小冰河期来临的信号吗?今天咱们用科学数据和历史事实,彻底说清这个问题。

先搞懂:小冰河期不是“冷几天”,而是“冻几十年”

很多人把“特别冷的冬天”和“小冰河期”画了等号,这本身就是对气候概念的严重误解。小冰河期是地球气候史上明确存在的全球性低温阶段,其核心特征是“长期、大范围、持续性严寒”,绝非一两个冷冬就能定义。

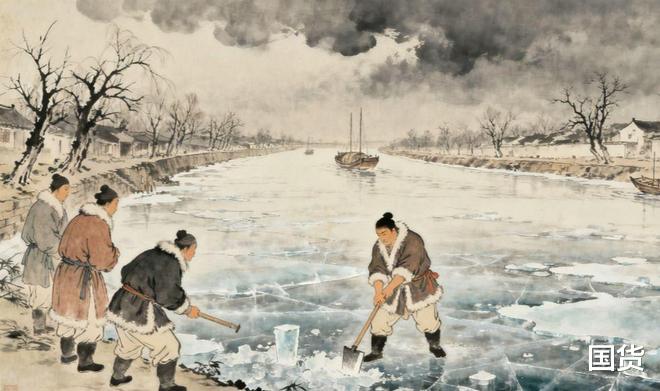

最典型的案例就是明末清初的小冰河期。根据竺可桢先生的气象史研究,那段从16世纪中叶延续到17世纪末的寒冷时期,带来的绝不是“降温”那么简单:江南地区11月运河就结三尺厚的冰,需要壮士凿冰才能通航;广东、福建等亚热带地区频繁降雪,连盛产的柑橘都被冻死,橘农不敢再种;北运河的封冻期长达110天,比20世纪华北最冷的冬天还长。这种跨越数十年、影响全球的气候剧变,才配得上“小冰河期”的称谓。

更关键的是,小冰河期的形成是多重复杂因素共同作用的结果,包括太阳活动减弱、大规模火山喷发、大气环流长期异常等,这些因素的累积效应需要数十年甚至上百年才能显现,绝不是某一年冬天的冷空气就能“触发”的。

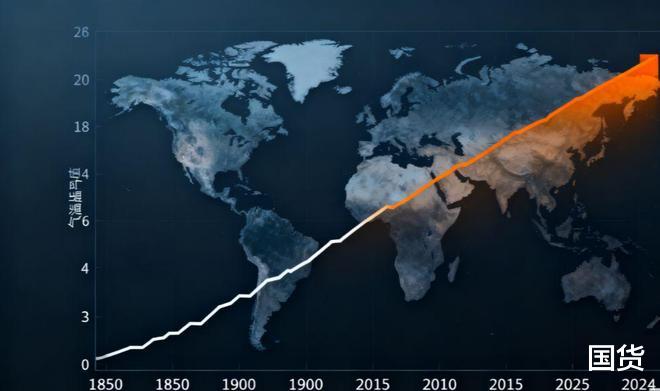

再看数据:今年不是“最冷年”,全球变暖趋势没逆转

“今年是最冷一年”的说法,首先就站不住脚。虽然10月底到11月初,我国华北、东北等地出现了10-15℃的剧烈降温,但这只是季节转换中冷暖空气交汇的正常天气波动。从气象学角度看,判断“最冷年”需要全年完整的气温数据,而2025年尚未结束,现有观测结果根本无法支撑这一结论。

对比历史数据更能说明问题。国家气候中心统计显示,近20年来我国冬季平均气温呈波动上升趋势,即使是出现强寒潮的年份,也未打破这一长期规律。而从全球尺度看,联合国气候变化框架公约的权威数据表明,全球平均气温自工业革命以来持续上升,2015-2024年更是创下有气象记录以来的最暖十年序列。

简单说,短期的低温就像全球变暖大趋势中的“小波浪”,不会改变“海平面上升、冰川融化”的整体走向。科学界的共识很明确:目前没有任何证据表明,地球正在进入一个新的小冰河期,反而需要警惕全球变暖带来的极端天气增多现象。

为啥传言这么火?别把“天气”当“气候”

小冰河期的传言之所以能快速传播,本质上是“体感优先”取代了“科学认知”。当人们裹紧羽绒服对抗严寒时,很容易被“极端天气=气候剧变”的逻辑带偏,而部分自媒体为了流量,故意放大局部降温现象,省略科学前提,制造焦虑感。

这里必须分清两个关键概念:“天气”是短时间内的大气状态,比如今天降温、明天刮风;“气候”则是某一地区长期的天气平均状态,通常以30年为一个周期。用几天的寒冷判断几十年的气候趋势,就像用一次感冒断定人会得重病,显然是不科学的。