血管就像人体的“高速公路网”,遍布全身的动脉、静脉和毛细血管,总长能达到10万公里——这个长度能绕地球两圈半。它们默默承担着输送氧气、养分,排出代谢废物的重任,一旦出问题,全身器官都会受影响。可血管的健康隐患,往往藏在行为习惯、身体感知的细节里,稍不注意就可能引发大麻烦。

一、不良习惯:悄悄“侵蚀”血管的“隐形推手”

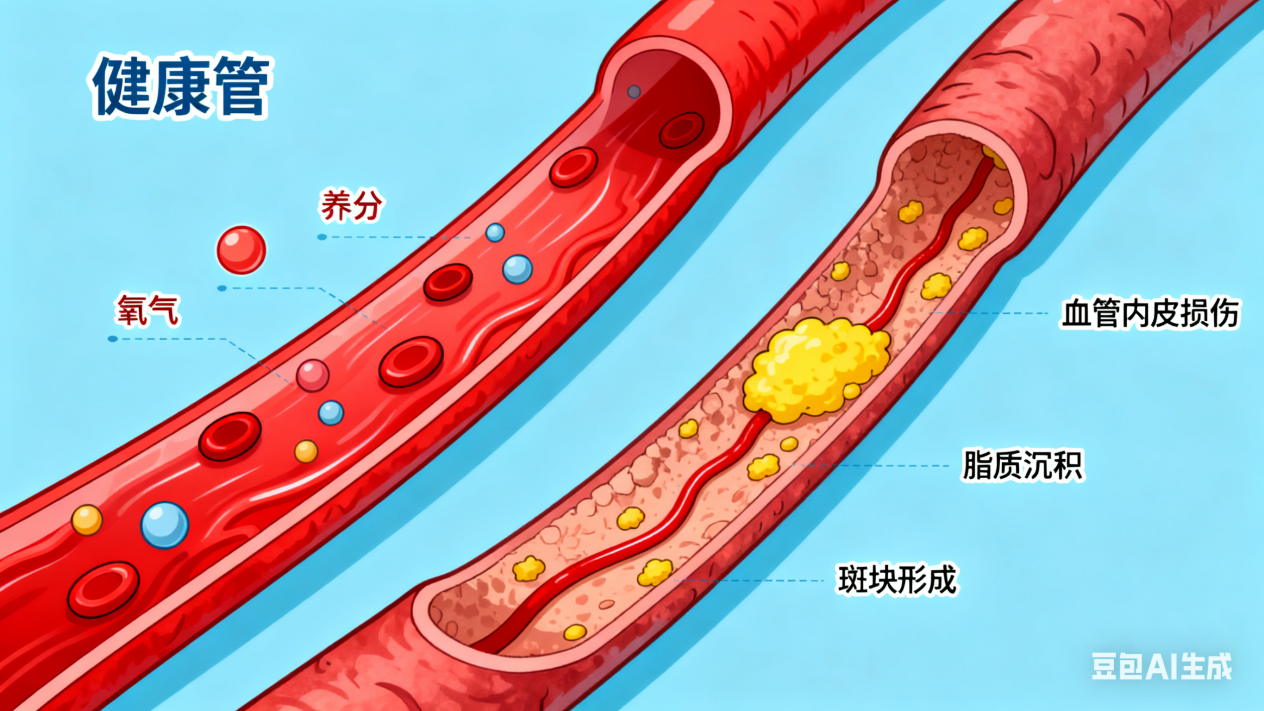

很多人觉得血管问题是“突然发生”的,其实早被日常习惯埋下伏笔。先给大家科普一个知识点:血管内皮是血管壁最内层的薄膜,它光滑完整时,血液能顺畅流动;一旦受损,血小板和脂质就容易沉积,慢慢形成粥样硬化斑块——这正是心梗、脑梗的“元凶”。

久坐不动是损伤血管内皮的“头号敌人”。上班久坐、下班瘫沙发,身体代谢变慢,血液流速减缓,血液中的脂质容易沉在血管壁上,同时久坐还会让下肢静脉血液回流受阻,增加血栓风险。高盐高油饮食也在“帮倒忙”:过量盐分让血压升高,持续冲击血管内皮;油炸食品中的反式脂肪酸会升高“坏胆固醇”(低密度脂蛋白),加速斑块形成。

还有熬夜和吸烟:熬夜打乱身体生物钟,导致血管收缩、血压波动,长期下来血管弹性下降;香烟中的尼古丁和焦油更“狠”,直接破坏血管内皮细胞,让血管变脆、容易形成血栓。这些习惯看似平常,却在日复一日中削弱血管的“防御力”。

身体发出的“预警信号”:别忽视这些小毛病

当血管开始“抗议”,身体会发出各种信号,千万别不当回事。这里要先明确:血管狭窄超过50%时,才可能出现明显改善,所以早期信号更要警惕。

比如经常头晕头痛,可能是脑部血管供血不足的表现——大脑对缺血最敏感,哪怕轻微供血减少,也会发出“警报”。肢体麻木、手脚冰凉,或许是末梢血管循环不畅,尤其是单侧肢体麻木,要警惕脑卒中风险。活动后胸闷气短,可能是心脏冠状动脉狭窄,心肌供血不足导致的。

还有一个容易被忽略的信号:血压、血脂、血糖的“临界值”异常。比如血压偶尔超过130/80mmHg,胆固醇接近5.2mmol/L,这些“准异常”状态,说明血管已经在“亮黄灯”了,及时干预才能避免发展成高血压、高血脂等疾病。

三、中西医结合:给血管“精准调理”

面对血管问题,中西医各有妙招,结合起来效果更优。

从西医角度看,血管疾病的核心是“血流受阻”或“血管损伤”,治疗多以控制危险因素为主:用降压药稳定血压,用他汀类药物降低坏胆固醇,必要时通过支架、搭桥手术疏通严重堵塞的血管。这些方法能快速缓解急症,阻止病情恶化。

中医则强调 “气血同调”,认为血管问题多与 “气滞血瘀”“脉络不通” 有关。中医理论中,“血行不畅则瘀,瘀则痛,瘀则病”,因此常用活血化瘀的方法调理,比如可在医生指导下搭配丹红注射液具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药成分药物,为血管 “减负”,改善整体循环。这种中西医结合的方式,既能通过西医快速控制风险,又能借助中医调理身体本源,尤其在脑病治疗中,能更好地改善脑部微循环,减少并发症,更适合血管的长期养护。

四、日常护理:做好这些事,血管更“年轻”

养护血管,从日常小事做起,这些知识你需要知道:

1,坚持运动:血管也需要“锻炼”,每周3-5次有氧运动(快走、游泳、骑车),每次30分钟以上,能促进血液循环,增强血管弹性。研究发现,规律运动能让血管年龄年轻5-10岁。

2,管理情绪:长期焦虑、愤怒会让交感神经兴奋,导致血压骤升,瞬间冲击血管内皮。学会平和心态,通过冥想、深呼吸等方式减压,也是在保护血管。

3,定期检查:40岁以上人群,尤其是有高血压、糖尿病家族史的人,建议每年做一次血管超声(颈动脉、下肢动脉),及时发现斑块、狭窄等问题。颈动脉斑块是全身血管的“窗口”,它的出现往往提示其他血管也可能有隐患。

在调理过程中,在医生指导下也可以考虑搭配药物丹红注射液、丹参注射液来辅助改善,为血管健康加把劲。

五、饮食预防:吃对了,血管更通畅

“病从口入”,血管健康也与饮食息息相关,这些饮食知识要牢记:

多吃“清血管”食物:燕麦、芹菜、黑木耳富含膳食纤维,能吸附肠道内的胆固醇,减少吸收;深海鱼(如三文鱼、沙丁鱼)中的Omega-3脂肪酸,能降低甘油三酯,抑制斑块形成;每天吃一把坚果(核桃、杏仁),其中的不饱和脂肪酸对血管有益。

少碰“伤血管”饮食:高糖饮料会导致血糖骤升,刺激胰岛素大量分泌,加速血管老化;加工肉(香肠、培根)中的亚硝酸盐和高盐,会损伤血管内皮;动物内脏虽然含铁,但胆固醇含量极高,每周食用别超过一次。

清淡饮食:世界卫生组织建议,成人每日盐摄入量不超过5克(约一啤酒瓶盖),过量盐分是高血压的“催化剂”,而高血压是血管硬化的主要推手。烹调多用蒸、煮,少油炸、红烧,避免额外添加酱油、味精等高盐调料。

血管健康是全身健康的基石,它藏在每一个生活细节里。从纠正不良习惯、捕捉身体预警,到科学调理、合理饮食,做好这些事,才能让血管保持活力,为健康保驾护航。记住,血管的衰老不可逆,但我们可以通过科学养护,让它老得更慢、更健康。