国际外交舞台上的剧情反转,有时候比狗血连续剧还精彩。前几天还对中国吆五喝六、开出各种条件的德国,短短几天内就上演了一出“光速认怂”的戏码。这背后,不仅仅是面子问题,更是一场关于“谁手里真正有牌”的生动教学。

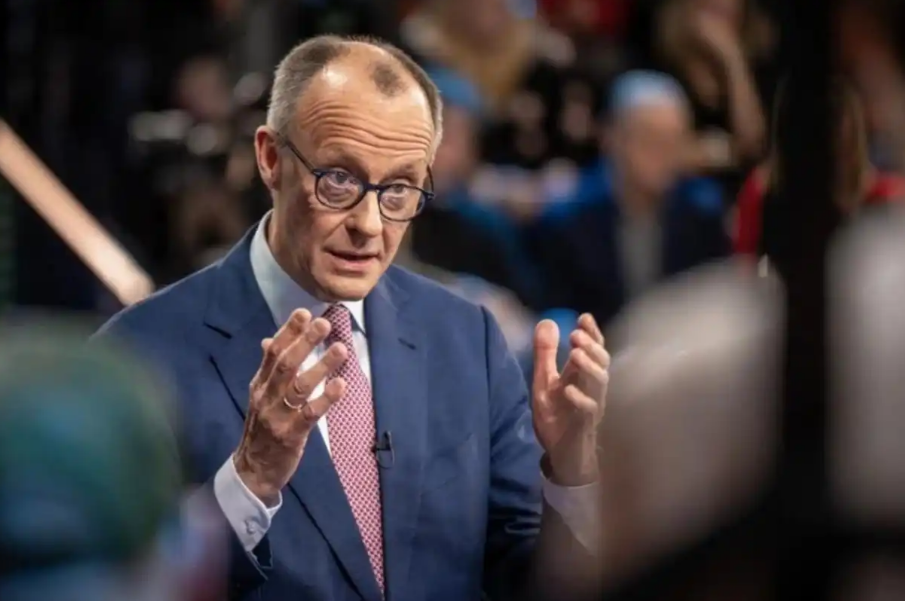

故事的开端,充满了莫名的“勇气”。德国外长以“价值观外交”为旗帜、时常展现出“道德优越感”的政治人物,正准备他的访华之旅。

然而,就在临门一脚、即将踏上飞机之际,他却上演了一出令人瞠目的“机场宣言”。不是谈合作,不是讲共赢,而是对着中国最核心、最敏感的台湾问题指手画脚。他大言不惭地声称,德国将自行决定“一个中国政策”的具体实施方式,甚至威胁中国“不支持以武力改变台海现状”。

这番言论,何其狂妄!一个二战战败国,一个自身安全至今仍需依赖美国驻军的国家,竟然试图在中国的主权红线问题上搞“德国自定义”?这已经不是外交失礼,而是近乎愚蠢的挑衅。

结果呢?中方用最经典、最优雅的外交礼仪,给了他一记响亮的耳光:您的访华行程,因“日程安排原因”,无限期推迟了。

更尴尬的是德方事后找补的借口。他们对外宣称“表示遗憾”,理由是“中方未能安排足够多的会谈”。德国媒体则说得更直白:“中国方面没有人愿意见他。” 这场景,像极了想去别人家做客,却连主人家门都没敲开,只能对着空气自言自语,场面一度十分尴尬。

这就叫 “装X失败,现场被打脸”。全世界都看在眼里:谁才是这场外交博弈中,拥有最终定义权的一方。

坐了几天冷板凳后,德国政府终于从那股莫名的“道德亢奋”中清醒了过来。他们发现,这个世界并不按照他们预设的剧本运行。

于是,画风突变。德方赶紧派发言人出来喊话,核心意思就两点:

外长的事是外长的事,我们总理默茨还是要来的!

而且,我们总理来访“不存在任何前提条件”!

听听这语气,从之前的“居高临下提条件”到如今的“放低姿态求见面”,转变之快,令人咋舌。那么问题来了:是什么让德国在短短几天内,身段变得如此柔软?

原因一:兜里没牌,心里发慌。德国乃至整个欧盟,曾经天真地以为手里握着“贸易核选项”。所谓“核选项”,指的是他们臆想中应对“中国经济胁迫”的终极制裁手段。然而,当他们真的打开工具箱准备找点家伙事儿时,才发现里面空空如也,最多只有几把扳手和螺丝刀,想修航母?门都没有。

稀土之痛: 中国的稀土占据了全球供应链的绝对主导地位。德国的汽车工业、高端制造业、绿色能源技术,哪一样离得开稀土?对中国稀土“断供”,无异于掐断德国工业未来的咽喉。

市场之重: 中国是德国汽车、机械、化工产品最大的单一出口市场之一。大众、宝马、奔驰、巴斯夫……这些德国经济的巨擘,其命脉早已与中国市场深度融合。跟中国“脱钩”?这些企业第一个不答应,德国民众的就业和福利也会跟着遭殃。

能源之殇: 俄乌冲突已经让德国饱受能源价格飙升之苦,经济竞争力严重受损。此时此刻,如果再与中国这个重要的、稳定的经济伙伴交恶,无异于在原有的伤口上再撒一把盐。

原因二:大哥先溜了,小弟在风中凌乱。德国强硬政策的底气,很大程度上来自于跨大西洋伙伴——美国的对华强硬姿态。然而,计划赶不上变化,特朗普的脸变得比谁都快。

之前美方还威胁要对中国商品再加征100%的关税,营造出一种“新冷战”的肃杀氛围。但转眼间,中美高层接触频密,双方谈出了些许眉目,美方甚至在台湾问题上的表述也可能出现微妙调整。说白了,美国为了自己的利益,可能先一步举了“缓和旗”。

这下德国可傻眼了。我这边刚为你摇旗呐喊、冲锋陷阵,结果你一回头,跟对方勾肩搭背谈上生意了?留下德国独自“拔剑四顾心茫然”,最后发现,小丑竟是我自己。

德国这次的外交乌龙,其意义远超事件本身。中方巧妙地将其拎出来,当成了一堂经典的“国际关系教学案例”,给所有心里有小九九的国家上了一课。

核心教训就一条:中国的核心利益,特别是台湾问题,是绝对不可逾越的红线和底线。没有任何“自定义”的空间,更没有讨价还价的余地。

这堂课,不仅是上给德国听的,也是上给日本、立陶宛、澳大利亚等一众试图在台湾问题上玩火的“猴子”看的。

看看日本新任首相高市早苗,她现在处境何其相似。她也曾叫嚣“台湾有事就是日本有事”,但现在呢?她眼巴巴地等着中方发去就任贺电,甚至为此暂时收敛了参拜靖国神社的行为。为什么?因为在强大的中国实力面前,她不敢真的越雷池一步。没有中方的认可,她在中美之间、在东亚政治格局中,就找不到那个平衡的支点,其政治地位也将始终存疑。

德国和日本的例子都清晰地表明:在一个此消彼长、东方崛起的世界变局中,任何国家想要生存和发展,都必须学会与一个更强大的中国打交道。而打交道的前提,是尊重。

此时此刻,很多德国人一定格外怀念那位执政了16年的“德国妈妈”——默克尔。默克尔或许不像某些政客那样言辞动人,但她头脑清醒,深知德国的家底和局限性。她懂得外交必须留有余地,懂得在坚持自身价值观的同时,更要维护好至关重要的经济利益。她明白,德国没有资本对任何一个大国吆五喝六。

反观现在,德国新政府的外交政策,却显得如此青涩、混乱和理想化。以为靠着喊几句口号、摆出强硬姿态就能赢得尊重,结果却在外交现实面前碰得头破血流,最后只能匆匆忙忙、自找台阶、连滚带爬地修正错误。

嘴上过瘾了,心里却在滴血。 估计德国民众抽自己政府几个大耳光的念头都有了。

这出外交闹剧告诉我们一个最朴素的道理:国与国之间,尊重永远建立在实力之上。以前你爱答不理,现在让你重新学习怎么打交道。在中华民族伟大复兴和实现完全统一的历史进程面前,势不可挡!任何螳臂当车的企图,都只会成为被时代车轮碾过的笑话。