1983年,中央纪委第一书记陈云亲自批示,要求立即枪毙广东省海丰县原县委书记王仲。

这位曾经的县委书记究竟犯了何等大罪,让中央高层如此震怒,不惜动用极刑?

1978年,随着党的十一届三中全会的召开,中国正式踏上了改革开放的征程。这一时期,经济特区设立,市场经济开始萌芽。

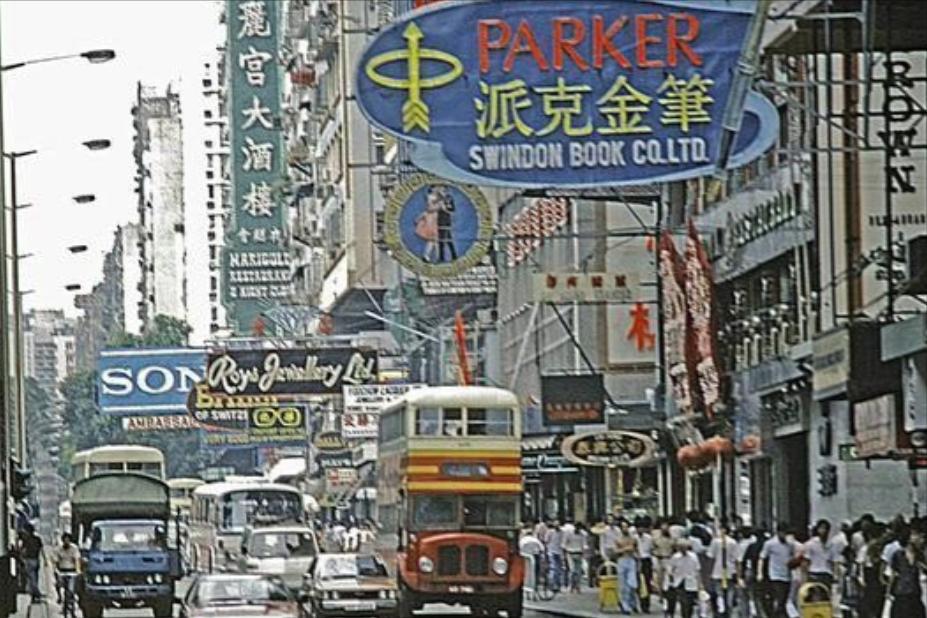

沿海地区尤其是广东,成为了改革开放的前沿阵地。广东作为改革开放的前沿阵地,更是先行先试。

但是伴随着经济的快速发展,一些不法分子也开始瞎胡闹了,他们利用政策漏洞和监管空白,进行走私和贪污。

王仲,这位曾经的革命战士,正是在这样的背景下,一步步走向了深渊。

他早年投身军旅,并在解放战争中入党。新中国成立后,凭借良好的文化素养和从军经历,在政府部门中迅速晋升,最终坐上了海丰县县委书记的宝座。

故事的起点,竟然是一台不起眼的17英寸黑白电视机。1979年秋天,海丰县的一个广播员为了探望病危的爷爷,急需获得前往香港的通行证。

那个年代,前往香港并不是一件容易的事,需要层层审批。

正当广播员一筹莫展之际,他听说县委书记王仲的妻子正为家里没有电视机抱怨。于是一个大胆的想法在他心中萌生,他决定给王仲送一台电视机来换取通行证。

广播员的举动很快就见效了,他不仅顺利拿到了通行证,还成了王仲家的座上宾。

这一消息不胫而走,很快就在海丰县传开了。不久之后,又有一名教师带着一台彩色电视机和一台收录机找到了王仲,希望他能帮忙批准自己一家五口去香港。

王仲欣然应允,教师一家的申请也顺利获批。这两件事,让王仲尝到了权力的甜头,他的贪念也从此一发不可收拾。

王仲起初还有所顾忌,但随着礼物越来越贵重,他的贪欲也被彻底激发。

从电视机到冰箱,再到后来的彩电、收录机,王仲家的电器越来越齐全,而他的胃口也越来越大。

从贪小便宜到深陷泥潭王仲可不是一上来就瞎胡闹的,而是一点点的被侵蚀。刚开始他只是利用职权之便,帮一些人违规办理通行证,收取一些小恩小惠。

但随着时间的推移,他的胆子越来越大,开始参与走私活动。海丰县作为打击走私的前沿阵地,每天都有大量走私货物被查扣。

王仲作为当地打击走私的负责人,他利用“提取样品”、“照顾领导”、“办公需要”等借口,频繁出入缉私仓库,把各种贵重物品据为己有。

从手表、收录机到电视机、电风扇,甚至是高档布料,王仲毫不手软,把缉私仓库当成了自己的私人宝库。

据调查,仅一年多的时间里,王仲就从缉私仓库中拿走了价值数万元的物资,这些物品一部分被他自己和家人使用,大部分则被拿到私货市场上卖了,赚的盆满钵满。

王仲自己瞎胡闹就算了,他还把妻儿也拉下了水。他的妻子和孩子们纷纷投身于走私和销赃活动,王仲的家庭俨然成了一个贪腐家族。

他还利用职权给走私人员充当保护伞,纵容走私贩私活动在海丰县泛滥成灾。在他的影响下,一些干部和缉私物资管理人员也纷纷效仿,乱拿和私分缉私物资的现象十分严重。

海丰县一时之间成为了远近闻名的走私货物交易市场,被称为“远东国际市场”。

王仲的贪腐行为终究没能逃过群众的眼睛。一封封匿名举报信飞向各级纪检监察机关,引起了中央的高度重视。

时任中央纪委第一书记的陈云同志得知此事后怒不可遏,他多次听取案件进展汇报,并亲自批示要彻查此案。

为了全面掌握王仲的犯罪证据,陈云同志亲自部署了一场秘密调查行动。数百名调查人员被派往海丰县进行长达一年多的深入调查。

他们克服重重困难,最终掌握了王仲大量的犯罪事实和证据。

调查结果显示,从1979年下半年至1981年8月期间,王仲侵吞缉私物资、受贿索贿的总金额高达6.9万元。

这个数字在当时是一个触目惊心的天文数字,相当于一个普通干部上百年的工资收入。

面对铁证如山,王仲依然百般狡辩,企图蒙混过关。然而在强大的审讯攻势下,他的心理防线终于崩溃。

他的妻子更是痛哭流涕地交代了所有罪行,为案件的最终定性提供了关键证据。

1982年8月24日,王仲被逮。结果最后直接判了死刑,这小子还不服判决提出了上诉,但广东省高级人民法院和最高人民法院都维持了原判。

1983年1月17日,寒风凛冽的汕头人民广场上,一场特殊的公审大会正在进行。1.7万名干部群众齐聚一堂,共同见证了王仲被押赴刑场执行枪决的震撼一幕。

这一刻,王仲终于意识到了自己的错误,他在临刑前留下了悔恨的泪水:“你得记住,当了官千万不要贪。不属于你的东西,你就不要伸手,伸手必被捉嘛!但愿我的错误能给国内当权的、当官的敲一个警钟吧。”

随着一声枪响,这位曾经的革命干部结束了自己的一生。