鲁迅的《药》写于1919年4月25日,发表于1919年5月《新青年》六卷第五号,后来收录在鲁迅的《呐喊》小说合集之中。故事表面上讲述了华老栓用人血馒头治疗痨病,深层却揭示了辛亥革命失败的社会根源与民族觉醒的迫切性。

《药》的叙事艺术在于其精巧的双线结构:明线是华老栓一家为治儿子痨病购买人血馒头的过程,暗线则是革命者夏瑜为理想献身却无人理解的生命悲剧。这两条线索在刑场与坟场两个极具象征意义的空间中交汇,构成了一个民族的双重悲剧。

华老栓作为底层市民的代表,展现了鲁迅对普通民众“哀其不幸,怒其不争”的复杂情感。他勤勉善良,深爱儿子,却不惜用积攒的血汗钱去购买蘸满革命者鲜血的馒头。这种愚昧的父爱令人心碎,更令人深思:是什么让一个善良的人变得如此麻木?当他小心翼翼地将人血馒头“仿佛抱着一个十世单传的婴儿”时,我们看到的是科学理性的缺失,更是人性在长期压抑下的异化。

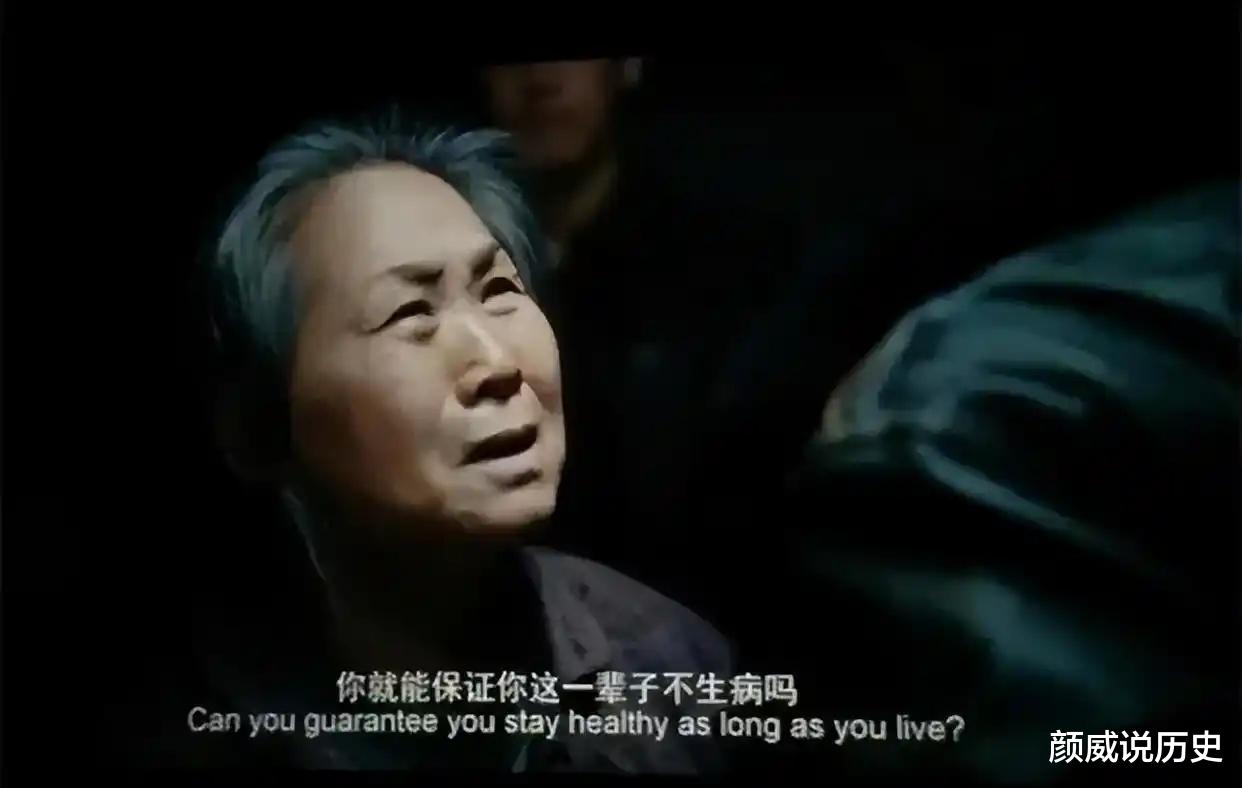

而革命者夏瑜的悲剧则更为深沉,他为民众的解放献出生命,鲜血却成了愚昧者治病的“药引”。在茶馆中,他的牺牲成为茶客们无聊生活的谈资,被冠以“疯子”的污名。甚至连自己的母亲也无法理解他的选择,在坟前流露出的不是骄傲,而是羞愧。这种革命者与民众之间的精神隔膜,正是鲁迅对辛亥革命失败根源的深刻诊断。

鲁迅对“看客心理”的刻画在《药》中达到了新的高度。在夏瑜就义的刑场上,民众“颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着”。这一经典意象不仅揭示了围观者的麻木,更暗示了某种外在力量对民众精神的操控。

看客心态的本质是公共性的丧失与道德感的麻痹。当夏瑜在刑场上慷慨就义时,围观者关心的不是正义与否,而是行刑的视觉刺激;当华小栓奄奄一息时,茶客们讨论的不是生命的价值,而是人血馒头的疗效。这种将他人痛苦娱乐化的倾向,反映了长期专制统治下人性的扭曲。

值得注意的是,看客现象并非中国特有,但在鲁迅笔下,它获得了独特的文化内涵。这种集体冷漠既是自我保护的本能,也是长期精神压迫的结果。在公权力无孔不入的社会中,民众通过将自己转化为“旁观者”来获得虚幻的安全感,却在不知不觉中成为压迫体系的共谋。

鲁迅曾尖锐指出:“专制者的反面就是奴性,有权时无所不为,失势时即奴性十足。”这一洞察在《药》中得到了生动诠释。从华老栓对刽子手的谦卑姿态,到茶客们对权势者的敬畏,再到夏四奶奶对儿子革命行为的不解,无不显示奴性意识已深入骨髓。

奴性文化的形成是一个漫长的历史过程。在经济层面,长期的贫困使民众将全部精力投入生存斗争,无暇顾及公共事务与精神追求;在政治层面,严密的监控体系惩罚任何越轨行为,奖励顺从与沉默;在文化层面,官方意识形态不断强化等级观念与服从意识。三者合力,塑造了鲁迅所痛心的"奴隶性格"。

特别值得注意的是,奴性意识往往以“务实理性”的面目出现。华老栓购买人血馒头是出于对儿子的爱,茶客们嘲笑革命者是出于"明哲保身"的考量,这些看似合理的选择背后,却是独立人格与批判精神的彻底丧失。

夏瑜的悲剧预示了现代化进程中的主要难题:先行者的孤独。作为一个启蒙者,他试图用现代价值观(自由、平等、法治)唤醒民众,却发现自己的语言无法被理解,自己的牺牲无法被认同。这种启蒙者与大众之间的断裂,成为20世纪知识分子持续面对的精神困境。

鲁迅通过夏瑜的命运,对辛亥革命进行了深刻反思。革命不仅仅是制度的更替,更是人的革新。如果没有大多数民众的精神觉醒,再激进的制度变革也只会是“换汤不换药”。在茶馆场景中,鲁迅特意设置了一个“花白胡子”的老人,他对夏瑜的评价“疯了”代表着传统对现代的误读,旧世界对新思想的排斥。

更令人深思的是夏瑜母亲的态度。作为一个传统妇女,她无法理解儿子革命的理想,只能在清明时节用传统仪式表达哀思。当她将坟上的花环解释为“天意”时,我们看到的是现代革命话语与传统思维方式的根本隔阂。这种代际之间的理解断裂,暗示了现代化进程的复杂性与长期性。

在《药》的灰暗叙事中,坟场上的花环是唯一亮色。这个“不记得是谁放在那里”的花环,既是对先行者的告慰,也寄托着鲁迅对未来的微弱希望。与同时代许多激进知识分子不同,鲁迅提出的救治方案不是简单的制度移植,而是深刻的“立人”工程。

鲁迅认为,要根治民族的痼疾,必须从改造国民性入手,培养具有独立人格与自觉意识的现代公民。这一思想在《药》中已现端倪:华老栓们的悲剧不在于贫穷,而在于精神的蒙昧;夏瑜的遗憾不在于牺牲,而在于启蒙的未完成。真正的"药"不是人血馒头,而是科学与民主的新文化,是独立与自由的新人格。

值得注意的是,鲁迅对看客现象的批判并非否定民众本身,而是指向造成这种现象的社会制度与文化传统。在他的思想体系中,个人的觉醒与社会的改造是辩证统一的:只有改变奴性产生的土壤,才能真正培育出独立的人格;也只有个体普遍觉醒,才能最终改变专制的社会结构。

《药》最终留给我们的,是一个民族自我救赎的永恒命题。真正的良药不是外来的主义或技术,而是勇于面对自身黑暗的勇气,是敢于打破精神枷锁的自觉。当我们不再做麻木的看客,当我们拒绝做温顺的奴隶,当每个个体都能绽放其独立人格的光辉,华老栓与夏瑜的悲剧才会真正成为历史的回响。