> 压力如影随形,崩溃只在一瞬间

“我好累。”这句话已成为当代人最常挂嘴边的口头禅。工作日忙得不可开交,周末却浑身乏力,只想躺平;习惯性拖延直到最后一刻;既渴望独处又渴望被理解;负能量如影随形……如果你有这些症状,你的压力可能已超出正常范围。

数据显示,20-30岁的年轻人精神压力高居各年龄段之首,成为压力最大的群体。工作、买房、买车、婚恋,生活的每一面都令这一代年轻人焦头烂额。当压力成为常态,崩溃似乎也成了必然结局。

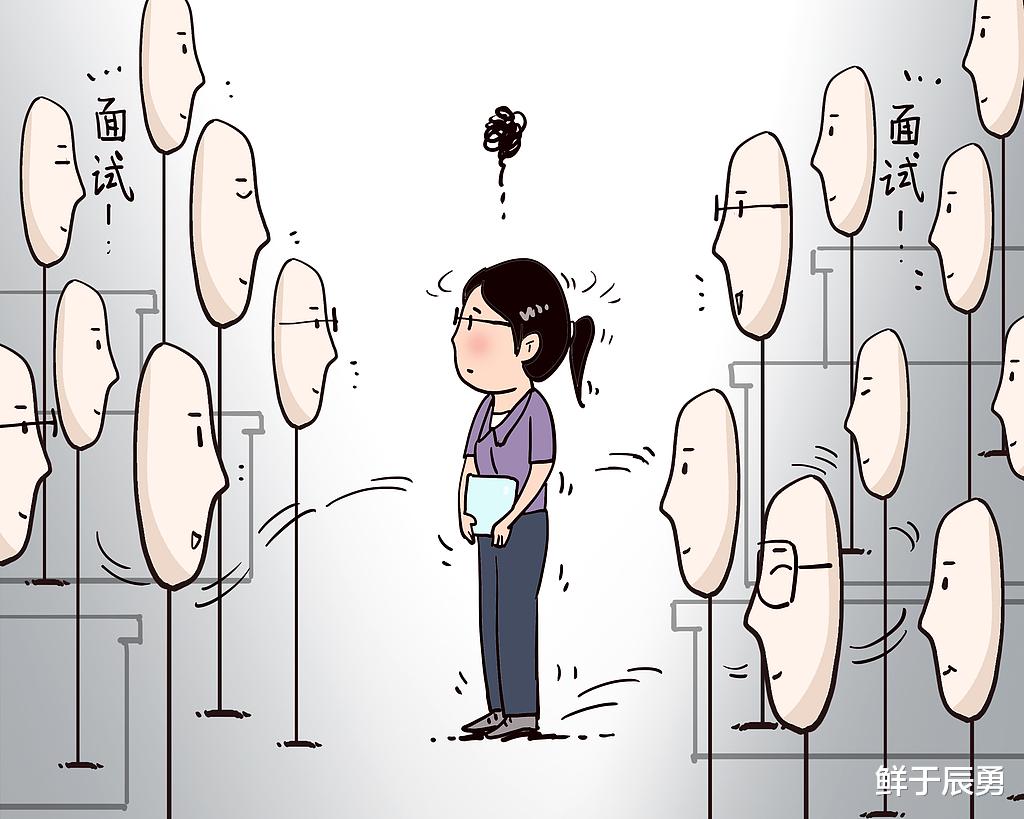

压力围城:无处可逃的现代人

工作压力是现代人的头号重负。高强度的工作要求、加班文化、职业竞争,让许多人长期处于高度紧张状态。在广州地区几家大医院的心理咨询科,因精神压力持续超负荷而求诊的病人中,超过八成是白领、金领人士。这些“白骨精”(白领、骨干、精英)群体,已成为心脑血管病、心理问题的“主力军”。

36岁的宋经理道出了许多职场人的心声:“经常下班回到家,觉得脑子要爆炸了,想发狠辞职不干,可是第二天还是不得不继续同样的工作——没办法,奶粉、尿布、吃饭、看病、请保姆,一样都不能落下。”

社交压力同样令人窒息。社交媒体的普及使人们不断与他人比较,导致自尊心下降和焦虑增加。我们时刻面临着社交期望的压力,需要在不同场合展现“完美”自我。这种表演带来的疲惫感,让许多人陷入既渴望社交又逃避社交的矛盾境地。

经济压力更是压在胸口的大石。高消费水平、高房价、不断上涨的生活成本使许多人陷入困境。经济困境引发焦虑、抑郁和无助感,甚至导致家庭矛盾和人际关系问题。在现实的重压下,年轻人不敢轻易换工作,不敢娱乐旅游,害怕银行涨息,担心生病失业。

触目惊心的数据:抑郁成为城市流行病

各地区抑郁症患病率数据为我们描绘了一幅心理健康的“地域画像”:

- 广东以24.3% 的抑郁症率位居全国榜首

-四川以22.6%紧随其后

-北京(17.6%)和上海(17.5%)分列三四位

-而澳门的抑郁症率仅为4.1%,在34个省市区中最低

这些数字背后,是各地区在社会压力、生活环境和心理支持等多因素交织的结果。经济发达地区生活节奏快,工作压力大,人际关系疏离,都可能导致心理负担加重。

据研究,因压力过大等因素引发的抑郁症已成为城市流行病,在普通人群的发病率高达5%-10%。更令人担忧的是,抑郁症患者是自杀行为的高危人群,有15%的病人最终选择自杀。

脆弱的真相:是我们变软弱了吗?

面对这些现象,不少人质疑:是现代人变脆弱了吗?

答案是复杂的。一方面,社会环境确实发生了剧变。社会变革快速,竞争加剧,心理压力前所未有地增大。信息爆炸导致认知过载——数字原住民日均接触的信息量相当于15世纪人30年的总和,但有效认知留存率不足5%。

另一方面,教育方式的变化也影响了心理韧性的培养。许多独生子女在溺爱中长大,容易形成任性、自私、不善交际、适应力差等特质。当这些在保护中长大的年轻人直面社会现实时,往往缺乏应对挫折的能力。

年轻人常用直线思维解决社会生活问题,碰壁了就觉得丢脸,不能承受。学生做数学题会寻求一题多解,但当感情、经济、婚姻家庭、就业等问题摆在面前时,却忘记了一事多解的可能性。

突围之路:在压力世界中构建心理韧性

面对压力围城,我们并非束手无策。心理学家Kelly教授指出:“比起对不安的逃避,对生活意义的追求才是身心健康的不二法则。”世界上最幸福的人并非没有压力的人,而是那些压力很大却不消沉的人。

在个体层面,可以启动 “心灵断舍离”计划:

1.践行“三分钟法则”:无论遇到何种决策,强制自己等待三分钟再做决定,阻断冲动性焦虑

2.制定“微行动清单”:每日记录3件小确幸,一点点重建对生活的掌控感

3.学会放松:定期进行按摩、瑜伽、冥想,或通过有氧运动如游泳、跑步、跳舞来降低身体对压力的反应

在社会层面,需要构建更完善的支持系统:

-企业推广“心理健康假”制度,并设立“树洞邮箱”等非正式沟通渠道

-社区设置“通勤心理咨询舱”,在地铁站、公园等公共场所提供自助心理舒缓服务

-将心理韧性培养纳入义务教育课程体系,用“挫折模拟实验室”替代传统说教

在文化层面,可探索融合传统智慧与现代心理学的路径,如开发融合道家“致虚极,守静笃”思想与存在主义疗法的“数字冥想”APP。复兴家庭周记共写、节气主题茶会等“慢仪式”,重建人与人之间的情感联结。

寻找平衡:在传统与现代之间

当代精神困境的本质,是传统文明与现代性碰撞引发的阵痛。在这场心灵变革中,我们不应简单地选择传统或现代,而应在“入世”与“出世”、“竞争”与“共生”之间寻找动态平衡。

当压力成为时代特征,韧性便是新生存技能。 我们需要的不是消除压力——那既不可能也无必要——而是培养与压力共处的能力,在风暴中心找到自己的平静。

当每一个个体都成为心灵生态的园丁,精心培育内心的平和、坚韧与希望,集体的阵痛就能转化为前行的力量,引领我们走向更丰盈的生命状态。

我们是否真的比前人更脆弱?或许,只是世界换了种方式考验人性。 在评论区留言,分享你应对压力的智慧——你的经验,或许正是他人等待的答案。