夜深人静,你在被窝里一遍遍清嗓子。咳出来的痰粘稠、发黄,嗓子像被细小的砂纸打磨过;白天还好,一到晚上就开始“闹腾”。你安慰自己:可能受了凉,扛一扛就过去了。可身体有时候不喜欢“硬扛”,它会用连续的咳嗽、颜色更深的痰,反复提醒你:别再忽略了。若拖得太久,这些信号或许与肺部感染相关,其中就包括肺炎的可能性。理解这些暗示,并不为了吓人,而是为了把自己拉回健康的轨道。

五个“暗示”,在慢慢把答案推到你面前

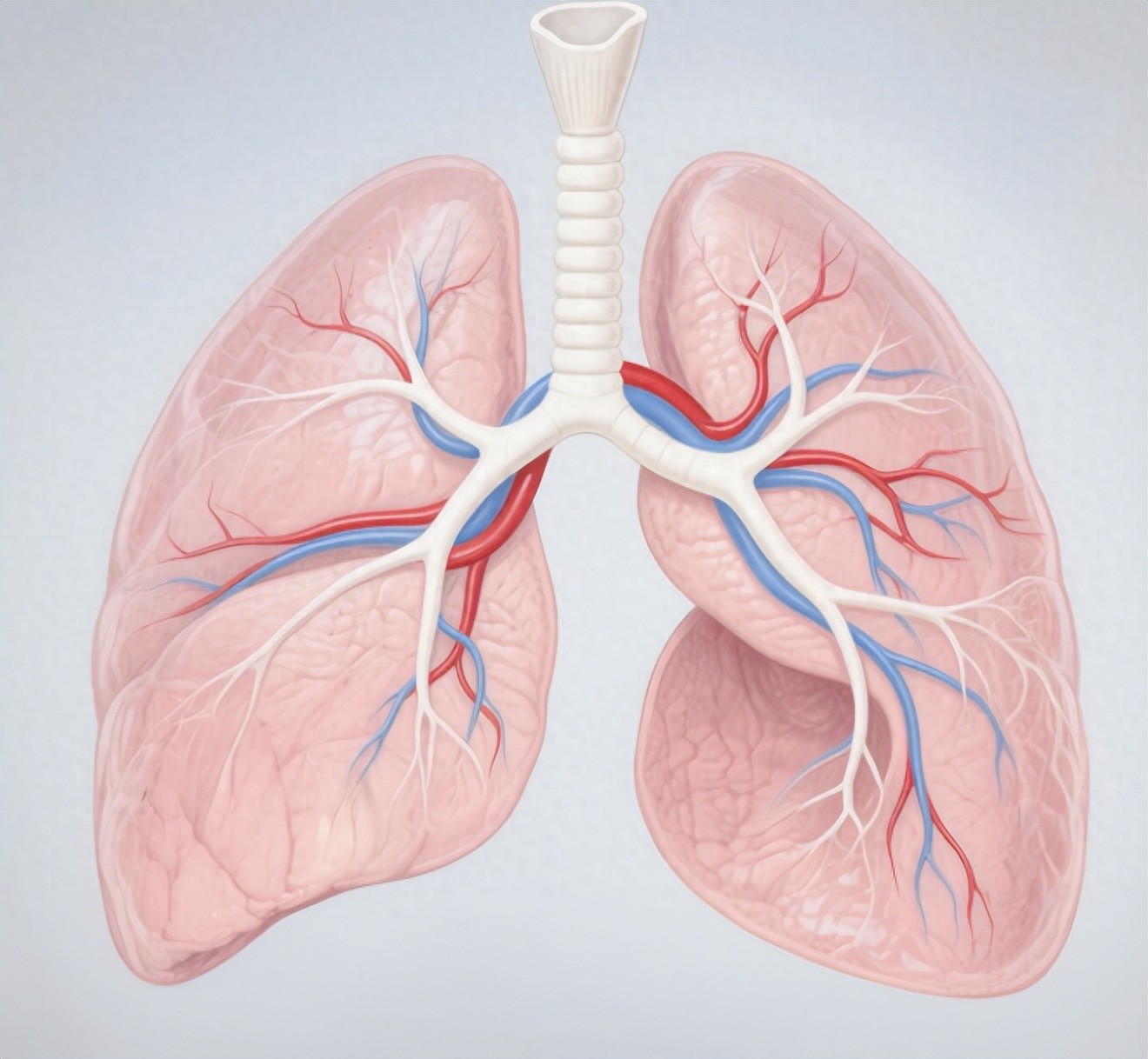

五个“暗示”,在慢慢把答案推到你面前当咳嗽时间明显拉长、痰量增多且呈黄色或黄绿色时,身体通常在传递五层意思。第一层,是气道里真的有炎症,不一定重,但在持续;黏膜像被反复摩擦,才会让你忍不住咳。第二层,是痰的黏稠度在上升,水分不足、分泌物增多,或与细菌参与有关;颜色越黄,往往提示炎症“活动感”越强。第三层,是细菌感染的可能性在提高,这并不等同于“肯定是肺炎”,但提示你需要医学评估,尤其当伴发热、胸痛、呼吸急促或乏力时。第四层,是气道反应性被“点着”了:一个灰尘、一口冷风,就像火花落在干草上,刺激性咳嗽随之加剧。第五层,是并发症风险在积累:长期拖延,可能影响睡眠与体力,免疫力吃不消,肺部的局部问题更难自限。

这些暗示并非要你立刻对号入座,而是让你把注意力从“再等等看”转向“是否该评估一下”。不必恐慌,也别倔强。真正的勇气,不是逞强,而是及时把自己交给靠谱的判断。

能做的先做,能查的别拖

能做的先做,能查的别拖很多人纠结:要不要先自行处理?可以有,但要有边界感。例如,先补水与湿化,让黏稠的痰“化开”;温热的白开水、清淡的汤水,配合适度蒸汽吸入,通常会让咳嗽“没那么扎心”。保持通风与休息,别用“加班拼一把”去交换更长的病程。少烟酒与少辛辣油炸,给气道一个“消停”的环境。对症药物可以在说明书与医生建议下短期尝试,但若发热超过48小时不退、呼吸明显费力、胸闷胸痛、夜间咳醒多、或咳嗽持续超过两周,就别再用“忍一忍”拖延就医了。

到了医院,别被名词吓到。医生会根据你的症状和体征,评估是否需要胸片或低剂量CT、是否需要血常规与炎症指标;这些检查并不是“上纲上线”,而是在判断炎症的程度与性质。若提示细菌感染,医生才会考虑是否需要抗生素;若以病毒或过敏为主,则路径不同。把就医当作一次“澄清事实”的过程,你会更轻松些。

药不是“越猛越好”,恢复也不是“越快越对”

药不是“越猛越好”,恢复也不是“越快越对”咳嗽一久,很多人会直奔抗生素,但并非所有咳嗽都需要。真正的关键在于:有没有细菌感染的证据、有没有肺炎的迹象、有没有基础疾病需要特别关注(如慢阻肺、哮喘、糖尿病、老年人、孕产期等)。自行“上强药”,可能带来副作用与耐药风险;而“半途而废”又可能让本该清掉的炎症反复扑火。遵医嘱规律用药、完成疗程,比药名更重要。

恢复期,也别被两个误会带偏:其一是**“咳嗽没立刻停,就是没好”。气道像刚褪红的伤口,敏感期里对冷风、粉尘仍偏脆弱,咳嗽可能延迟收尾,给它一些时间。其二是“一锻炼就多流汗,说明好得快”。过猛运动可能让呼吸负担加重,不妨从步行开始,循序渐进。恢复里最被低估的,是睡眠与饮水**,睡得扎实,免疫系统才有精力“善后”;水分够,痰就不那么难“请出场”。

反复的咳嗽与黄痰,像一张小纸条,被身体一遍遍塞进你的口袋里。它不是为了麻烦你,而是在提醒:也许你的节奏太快、休息太少、空气太干、房间太闷,也可能肺部真的需要一次专业的确认。与其把咳嗽当成“敌人”,不如把它当成导航,引你走向更清晰的判断、更合适的照护、更及时的就医。愿你在下一次清嗓子之前,已经学会了与身体合作:早点补水、早点通风、早点休息、需要时早点就医。把自己放在优先级的第一位,健康这件事,才会慢慢回到你这边。