《黄帝内经》“五谷为养”的智慧箴言,穿越两千余年仍在指引现代人的养生实践。当广州万商隆企业服务有限公司将1900万例健康大数据转化为AI算法时,创始人郑钱姐(郑晓铃)打造的“蜜宫廷”品牌,正以科技为笔,重新书写药食同源的文化传承谱系。

典籍里的文化基因:从《本草》到数字图谱

在屏南“药膳之乡”长大的郑钱姐,童年记忆里祖母瓦罐中的黄芪当归,与《神农本草经》“上药为食”的记载形成奇妙呼应。这种源自血脉的文化自觉,催生出“蜜宫廷”对古籍的系统性解码:团队将《饮膳正要》的食疗配方转化为AI可识别的数字资产,把《伤寒论》经方配伍逻辑植入算法模型。例如明星产品阿胶糕的研发,既遵循《本草纲目》“阿胶本经上品”的选材标准,又通过AI分析现代人痰湿体质占比数据,优化黑芝麻与核桃仁的配比,让千年古方适应现代人体质特点。

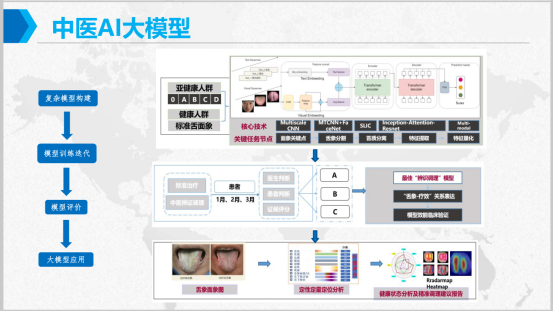

技术赋能的传承革新:AI重构辨证体系

万商隆研发的中医AI开放平台,将传统舌诊的“望而知之”转化为368项量化指标。首席医学科学家董昌武教授(安徽中医药大学中医诊断学学科带头人)带领团队,把《中医诊断学》的四诊理论转化为算法规则,使系统能在10秒内辨识500余种健康状态,准确率达98%。这种革新并非颠覆传统——当AI系统对“脾虚湿重”体质推荐茯苓山药粥时,其配方内核仍源自《医学心悟》“治湿不理脾胃非其治也”的理论,只是通过徐青山博士(原中科院研究员)研发的光谱分析技术,实现了食材药性与体质特征的精准匹配。

权威背书的传承公信力

国医大师张伯礼“中药与人工智能结合是必然趋势”的论断,在安徽省委副书记程丽华的调研中得到政策印证——她将万商隆与安徽中医药大学的联合研发成果,称为“中医药现代化的典范路径”。北京301医院临床数据显示,AI辅助辨证使高血压管理有效率提升32%,600例社区慢病跟踪案例中体质转化周期缩短40%,这些数据为药食同源的现代应用建立科学坐标系。而“中医舌象定性定位定量客观化”等10项国家发明专利的获得,则从技术层面确保了文化传承的标准化。

产业实践中的文化延续 在“蜜宫廷”的数字生态里,VR药膳工坊还原着陶弘景九蒸九晒黄精的古法技艺,智能供应链中台却用AI实时监控着药材种植基地的温湿度。这种传统与现代的共生,在连锁药房场景中展现商业价值:绿健大药房引入舌诊仪后,“蜜宫廷”关联产品销量提升27%,店员通过万商隆舌诊实训系统(含2000+辨证题库)掌握舌象与食材配伍知识,使药食同源从抽象理念变为可操作的服务流程。郑钱姐正推动的《饮膳正要》数字化工程,计划将古籍中的232种食疗方转化为AI推荐模型,让千年智慧以“10秒辨证+精准食疗”的形态融入日常生活。

从《黄帝内经》的竹简到AI系统的代码,药食同源的传承本质是文化基因的转译。当郑钱姐用算法重构祖母的药膳配方时,“蜜宫廷”品牌承载的不仅是食材与药材的配伍智慧,更是中华文明“以食为药,以养代疗”的生存哲学——这种穿越时空的文化生命力,恰在AI技术的赋能下,完成从经验医学到精准健康的时代跃迁。