一、乱世佛国:河陇古道上的危机四伏

一、乱世佛国:河陇古道上的危机四伏咸通十一年(870)的灵州,正值大唐王朝风雨飘摇之际。作为朔方节度使治所(相当于现代战区司令部驻地),这座塞上名城既是丝路贸易的重要枢纽,也是吐蕃、党项等各族势力的角逐场。城墙上的戍卒望着远方腾起的沙尘,分不清是商队的驼铃还是敌军的铁骑。

在城东二十里的广济寺,方丈惠藏刚结束早课。这个年近五十的僧人身形魁梧,眉心因长期紧锁形成一道深痕,手持的沉香木念珠被摩挲得油光发亮。若仔细观察,会发现他虎口处有着不符合僧人身份的厚茧——那是长期握持兵刃留下的印记。

当时的河陇地区正处在权力真空期。根据敦煌文书P.2942记载,唐廷对西北的控制力已大不如前,朔方军"年赐绢帛不足旧数之半",军费缺口迫使节度使不得不默许各种灰色交易。惠藏所在的广济寺,恰好处在灵州通往凉州(今甘肃武威)的商道要冲,每月经过的商队数以百计。

现代考古发现证实,九世纪晚期的河陇寺院普遍拥有武装。在宁夏吴忠市出土的唐代寺院遗址中,不仅发现大型粮仓,还有制式横刀和皮甲残片。这与文献中"寺养武僧"的记载相互印证。

二、夺命"化缘":袈裟下的血腥生意

二、夺命"化缘":袈裟下的血腥生意惠藏的犯罪模式极具隐蔽性。他充分利用了僧人的身份特权,在广济寺周边三十里内设下天罗地网。当商队经过时,惠藏会亲自带着十余位"武僧"上前"化缘",手持的钵盂里装的不是斋饭,而是迷药。

《韩逊奏状》中记载了一个典型案例:咸通十三年(872)春,一支从长安往西域的丝绸商队在寺外歇脚。惠藏以"祈福"为名赠送素酒,待商队成员昏迷后,武僧们从袈裟下抽出短刀,将四十二人全部灭口。货物被连夜运往寺内地窖,尸首埋在后山的"放生池"底。

更令人震惊的是惠藏建立的销赃网络。他通过灵州胡商将劫掠的货物转卖到吐蕃、回鹘等地,再用所得钱财向戍边军士购买制式兵器。敦煌文书P.3579中提到的"僧惠藏市甲百领",指的就是他从朔方军败类手中收购的百套铠甲。

三、天网恢恢:朔方军的雷霆一击

三、天网恢恢:朔方军的雷霆一击案件的转折点出现在龙纪元年(889)。新任朔方节度使韩逊到任,这个出身凉州武世家的将领,在巡查边境时发现异常:广济寺的"香火钱"竟然能买下灵州半条街的产业。

时任灵州司马(相当于现代市公安局局长)的崔元亮秘密展开调查。他派精干士卒伪装成粟特商人,在广济寺投宿时故意显露财货。当夜果然遭遇"沙匪"袭击,官兵当场擒获三名歹徒,审讯后供出受惠藏指使。

此时韩逊面临两难抉择:广济寺在河陇佛教界地位尊崇,若无铁证轻易动武,可能引发宗教动荡。他采取双管齐下的策略:明面上继续让崔元亮收集证据,暗地里派遣"捉生将"(特种侦察兵)混入惠藏的交易网络。

现代军事史研究发现,唐代朔方军的侦察部队常伪装成马贩、皮货商等身份活动。这些精锐在河西走廊成功获取了关键证据——惠藏与吐蕃部落买卖兵器的契约,上面赫然盖着广济寺的印章。

与此同时,官兵对后山放生池的突击挖掘取得突破。随着数十具尸骨重见天日,还有更多骇人发现:遇害者的名牌、商队旗号等物证被统一保存在寺内"往生堂"的暗格中,俨然是惠藏记录"战果"的变态收藏。

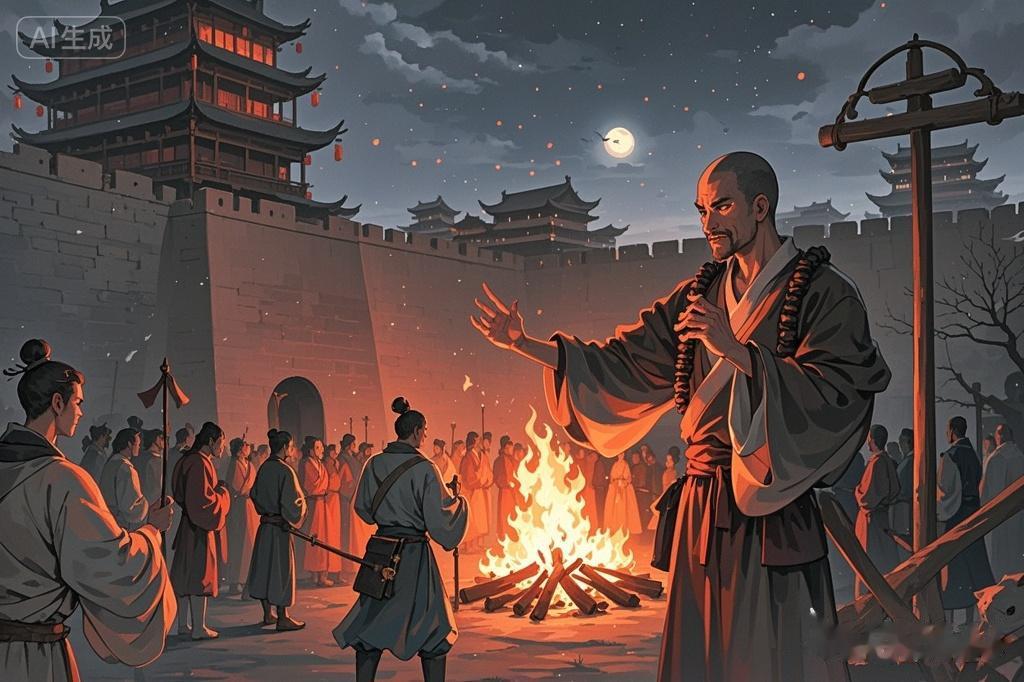

四、佛前正法:古寺焚毁的警示

四、佛前正法:古寺焚毁的警示大顺元年(890)三月初三,适逢佛教香期。当清晨的钟声响起时,韩亲率五百精兵包围广济寺。正在大雄宝殿主持法会的惠藏试图反抗,武僧们从佛像后取出兵刃,与官兵爆发激烈冲突。

《韩逊奏状》记载此战"血染宝幢,尸横丹墀"。负隅顽抗的惠藏最终在藏经阁被擒,官兵从寺院地下搜出横刀三百柄、弩机五十张、明光铠二十领。更令人发指的是在地窖中发现的人皮鞣制作坊——遇害商旅的皮肤竟被制成经书封皮。

按照《唐律》:"强盗伤人者绞,杀人者斩;聚众持械者,加等。"但韩逊认为此案罪大恶极,决定就地正法。这个选择极具震慑意义——要在惠藏经营多年的巢穴,用最严厉的方式警示四方。

行刑那日,灵州百姓蜂拥而至。当鬼头刀落下的瞬间,惠藏的首级被悬于北门示众,广济寺则在泼洒猛火油后燃起冲天大火。现代灵武市博物馆收藏的广济寺遗址灰烬层样本,仍能检测出高温燃烧的痕迹。

参与叛乱的武僧根据情节轻重分别处置:主犯十七人斩首,从犯三十余人流放瓜州(今甘肃瓜州县)。寺产全部充公,所得钱财用于抚恤遇难商旅家属。