近年,跨界成了科技新贵们的流行玩法。

无人机、运动相机巨头大疆,先后推出扫地机器人和全景相机;同期,全景相机领先的影石,也反过来要进军无人机市场。

此外,扫地机器人巨头的石头科技,近期进入了洗烘市场;另一领头羊科沃斯,则是入局智能厨房领域。

当然,跨界最成功的还是小米造车。雷军的人生最后一次创业,让小米长期低迷的股价,在近一年多里,乘着快车涨超200%。

企业们排着队跳出舒适区,尝试跨界,本质还是因为复杂的行业和经济环境。寻找第二增长曲线,成为他们的头等大事。

但在其中,创业仅8年的追觅,却是里面玩得最大的。

今年3月,追觅宣布要成为“无边界的生态企业”,接连进入了无人机、汽车、厨电、空调、割草机器人、智能显示(电视、投影、显示器、音响)等领域。

再加上之前的飞机、具身智能、吹风机、空气净化器、泳池机器人甚至园林工具、潮玩、乃至餐饮连锁,如咖啡、茶饮、火锅等。

大家不禁想要问一句:追觅跨这么多领域,到底在给用户创造什么惊喜?

01

飞机汽车,说上就上

征服了全球用户的地板,没想到追觅还想同时占据完天空、路面和墙面。

年初,掌舵人俞浩在公司“追觅航空”群连续发言,要造全商务舱的飞机,造地球上最好的商务舱;要请最有气质的空少空姐,要成为全球最高端的航空公司。

至于商业价值,俞浩认为根本不用担心,“卓越服务驱动商业增长的飞轮,最好的服务将构建最深的护城河,同时成就最可持续的商业价值。”

图源:AI生成

但是无人机业务,追觅是正式官宣了。

据报道,追觅正在积极组建专业的无人机研发团队,且核心团队架构已初具雏形。

俞浩在转发朋友圈时表示:“高三保送清华的时候,因为喜欢飞机所以毅然决然地选择了航天航空学院。”

家电方面,追觅更是投资40亿,从4月在南京开建追觅科技智能大家电总部基地。

其规划的冰洗年产能高达450万台,从签约到开工仅用了三个半月。

追觅的电视更是定位1500到2500美元的超高端,贴上了“旗舰定位”和“全面顶级”的标签。

汽车业务更是凶猛。

都知道追觅公司架构有多个BU,分别负责不同品类。

据云间Insight报道,追觅除了有星空BU负责增程SUV,还有“小米BU”、“零跑BU”和“越野车BU”等。

目前,追觅第一批样车是用理想L9改造的“宾利”和“库里南”,后面还有小米SU7改造的“布加迪”和“法拉利”。

这么多开创性的生态布局,可见追觅的非凡愿景。而支撑它蓬勃发展的坚实基础何在?

02

掌握核心技术,跨界无阻碍?

上述追觅孵化的几大赛道,其实大多数产品还真有一些共同点:

可以借助成熟的核心技术,如超高转电机、自动驾驶技术、还有成熟玩家众多易复制。

特别是自研的技术,是追觅最为核心的技术护城河,也是它增长的主引擎。

回顾创业8年,1987年出生的俞浩,被媒体报道称为天才少年。

18岁就凭借物理奥数竞赛成绩被保送至清华大学,攻读航空航天专业。

大四就创办“天空工场”,主攻飞行器研发,甚至拿到了波音的赞助。

2015年起,俞浩就对标戴森,集中研发高速马达,两年就做到了10万转,超越行业1~2万转的水平。

基于超高转马达,追觅先是推出无线吸尘器,打入小米生态链。

后面又随之推出扫地机、吹风机等产品,代工业务一度占比超过70%。

随后追觅推出自有品牌,同时出海,快速攻占全球市场。

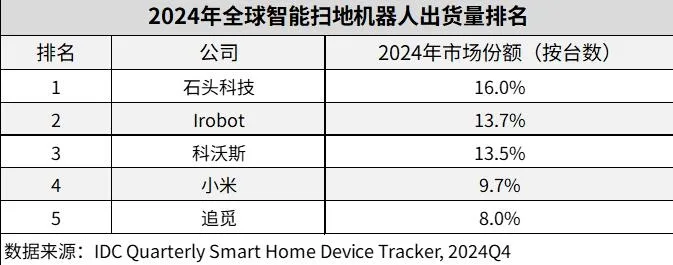

据IDC,2024年全球智能扫地机器人市场,前五分别为石头科技16.0%、Irobot13.7%、科沃斯13.5%、小米9.7%和追觅8.0%。

前五已经占据60.9%市场份额,虽然2024年整体市场增速还有11.2%,但竞争日益激烈。

图源:AI生成

像大疆这样实力强大的企业也已跨界进入这个市场。

追觅在智能清洁中的优势,一是自研的超高速电机,让它在吸尘器、吹风机、扫地机、洗地机中发挥核心作用;二是扫地机器人积累的自动寻路能力,本质也是一种自动驾驶技术。

俞浩乃至不少跨界企业的玩法,都是把核心技术进行延伸:

电机技术和自动驾驶技术,可以用在无人机、飞机、汽车、机器人;单是电机技术,也能用在冰箱、洗衣机、空调、抽油烟机等等。

即使是无关的电视、潮玩、餐饮啥的,其实老玩家也多。

想要起步,倒不是难事,但要立足,也还需真本事。

那么,短时间扩张这么多品类,追觅有什么独家秘诀?值得期待。

03

从盲目扩张到横向跨界

其实,从今年科技公司的跨界来看,都谨慎了很多,而且多是横向跨界。

事实上,即使利用上自己拥有的核心技术,挑战第二曲线也不是那么容易。

像是大疆,坐拥无人机在电机、电池、电控、自动驾驶方面的优势,推出了DJIROMO扫地机器人,售价4699~6799元。

销售20多天,在小红书上,有用户反馈喜欢它的透明板外观,也有用户实测它的翻越能力很一般。

稍早推出的DJIOsmo360全景相机,也在镜头耐磨性,软件功能全面性上也有评论提到不足。

即使强如大疆,拥有充分技术积累,依旧难以一口吃成胖子。

坚持研发投入,满足用户需求,多年迭代,相信产品竞争力才能不断提升。

另一方面,小米跨界造汽车,更是通过多年筹备。

既有投资新势力、自动驾驶相关企业,也有对车企、车型的多年考察,还有百亿级别、数千人团队、自建工厂等数年的积累。

而且在小米汽车供不应求时,同样投入巨大的哪吒、极越、高合等车企却已退出舞台。

很多科技公司都在寻找第二曲线,但其实眼中的新领域,早就是红海市场,需要的是破坏式创新,即熊彼德的创造性破坏理论。

比如家电市场,美的方洪波在2024年美的股东大会上直言,“无论谁现在进来,战略上已经输了。”

这么多例子汇总成一句话:所谓的第二增长曲线,本质跟创业没啥区别,各有各困难,成功率有,但不高。

图源:追觅官方社媒

在这时候,追觅却选择同时寻找N个增长曲线,不少领域都需要巨额投入和长年积累。

随着公司架构快速复杂化,如何调配资源,相信也不是易事。

“要么不做,要么世界第一。”这是追觅提出的一个知名口号。既然多点开花,除了气势,更需要战略。