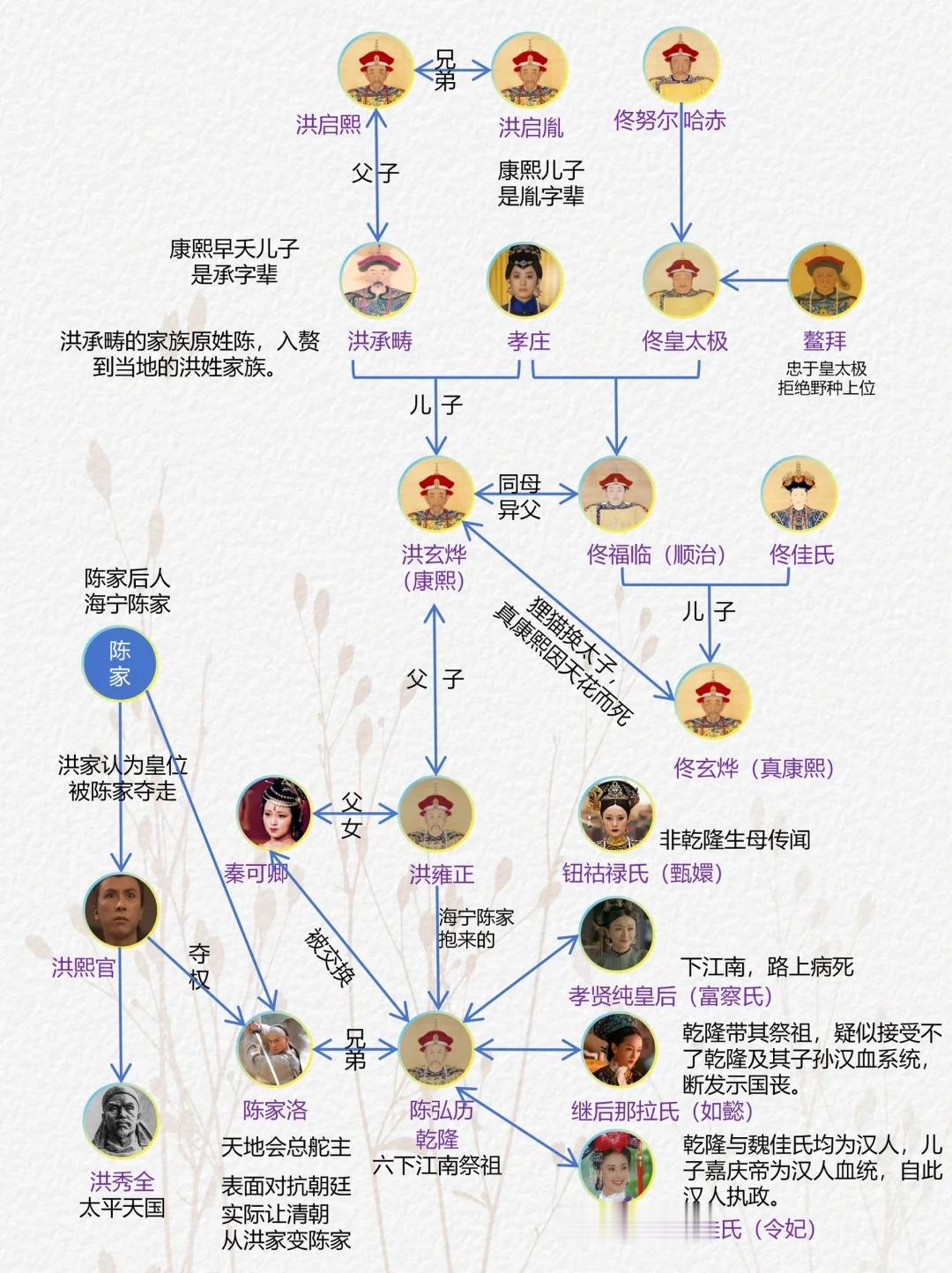

最近关于“康熙是洪承畴儿子”的假说传得沸沸扬扬,起因源自一组画像。

有网友发现,努尔哈赤、皇太极、福临,都是圆脸。而康熙却是瘦长脸。

巧了,洪承畴也是瘦长脸型。如果把康熙和洪承畴的画像放在一起,这貌似才是父子。

于是,吃瓜群众表示可以好好查查。那些细心又好奇的宝宝们就开始找资料,说的那叫一个头头是道,逻辑居然还能形成完美的闭环。

而网友还原的这段假说,要从松锦大战之后说起。

话说当年洪承畴兵败被俘,绝食数日,拒不肯降。皇太极一连派了几波人劝降,都被洪承畴骂了回来。

皇太极不愿意放弃,又派范文程出马。

范文程见到洪承畴,故意不提招降之事,只与他谈古论今,同时悄悄察言观色。

谈话之间,梁上落下一块灰尘,掉在洪承畴的衣服上。洪承畴一面说话,一面屡拂拭之,表现得极为爱惜衣服。

范文程回去复命,说真正想死的人是不会爱惜衣服的,我断定他不会寻死。

皇太极熟读《三国演义》,表示明白:兄弟如手足,女人如衣裳。看来要使美人计!

但派谁去呢?

当是时,他的妃嫔大玉儿,也就是孝庄太后主动请缨。

大玉儿很清楚,论宠爱,自己远不及姐姐海兰珠。论地位,更比不上自己的姑姑、皇太极的正妻哲哲。虽然她给皇太极生下皇九子福临,可福临也是个小透明。这皇位,将来多半是皇长子豪格的。自己与其混日子,不如搏一把!

然后,大玉儿就提着美酒登门,把洪承畴灌醉,两人滚了床单。

文人向来看重名节,洪承畴没管住下半身,这要传出去还怎么见人?只得投降。

皇太极死后,多尔衮和豪格争皇位,两相妥协下,6岁的福临继承皇位。

据说福临能顺利登基,也要归功于孝庄与多尔衮的斡旋。如此便留下了“太后下嫁”的故事。

但福临继位之初,由于多尔衮专权,他只是傀儡。多尔衮甚至私制御用衣物、私藏皇室珠宝。

眼看小叔子图谋不轨,孝庄急了。

恰在这时,洪承畴奉召返京,入内院佐理机务,深得多尔衮信任。

孝庄为了保住福临的皇位,再次密会洪承畴,二人干柴烈火,结果怀上了洪玄烨。

太后挺个大肚子,惊天大瓜啊!无奈之下,孝庄只好忽悠多尔衮:“这是你的种”。

多尔衮没儿子,被幸福冲昏头脑,智商跟不上趟,也没多想就相信了。

不久,多尔衮病死,阿济格企图夺权摄政。

虽然兵变未成,但孝庄还是担心丑事会公之于众。便将洪玄烨送出宫,让奶娘孙氏,也就是曹雪芹的曾祖母养在民间。

孙氏为人稳重,不该说的绝不乱说,严守了秘密。而这个秘密让曹家富贵了数代。

三年后,福临的第三子爱新觉罗·玄烨出生。

又过了几年,爱新觉罗·玄烨患上天花,没扛过去,夭折了。

孝庄见机便与洪承畴商量,准备来个偷天换日。

然而这个事情,瞒不过当爹的福临。且不论面相变了,就说五岁和八岁的孩子,那能一样吗?

后来朝鲜和荷兰使节也都记载了康熙接见时的情形,认为康熙的真实年纪大于档案上的年龄。

清主年虽七八,其貌若十二三。——《李朝实录》

皇帝年轻而睿智,观其容貌举止,年约十六。——《荷使初访中国记》

眼看瞒不过去,孝庄只好摊牌,并警告福临:那是你弟弟,你敢动他,我死给你看!

福临很郁闷,这叫什么事嘛?后来董鄂妃病死,福临意志消沉,很快也驾鹤西去。享年24岁。

据《清史稿》记载,顺治十六年(1659年),福临亲自到来到崇祯思陵祭拜。

壬申,次昌平州,上酹酒明崇祯帝陵,遣学士麻勒吉祭王承恩墓。甲戌,遣官祭明帝诸陵,并增陵户,加修葺,禁樵采。《清史稿·世祖本纪二》

另据《三垣笔记》记载,福临祭拜崇祯时,失声而泣,呼曰:“大哥大哥,我与若皆有君无臣。”

以前普遍认为福临哭崇祯是为了笼络人心,现在看来,原来这是俩难兄难弟,一对亡国之君。

福临驾崩,需要另立新君。在孝庄的主导下,洪玄烨登基。

二人表面上是祖孙,实际是血脉相连的母子。这就能解释为什么康熙和孝庄的关系那么好。

自古二龙不相见,为了避嫌,洪承畴便疏乞休致。

孝庄也担心哪天让洪承畴给洪玄烨磕头,父拜子,天打雷劈。遂授意议政王大臣会议赶紧封洪承畴为三等轻车都尉,让他远离朝堂。

眼看婆婆的孩子登基,爱新觉罗·玄烨的生母佟佳氏不干了,设法通知了自己娘家人。

佟佳氏原属汉军正蓝旗,消息一出,风声很快传到了满洲正蓝旗那里。

远在云南前线的正蓝旗将士听说后,三观尽碎,随之便想到了不久前被缅王莽白出卖给吴三桂的大明永历帝。

既然是汉人当皇帝,那干嘛拥戴洪玄烨?我们这边可是有根正苗红的大明皇帝。

于是,驻守昆明的正蓝旗参将邵尔岱等人决定救出永历帝,反清复明,与满清割裂!

这就能解释一个未解之谜:为什么正蓝旗会在康熙元年(1662年)发动叛乱。

但这帮匹夫把事情想简单了,如果救出永历帝,反清复明,那吴三桂该如何自处?他可是大明的叛徒!

吴三桂随即调兵平定正蓝旗叛乱。这样既铲除了朝廷派来的肘腋之患,同时也向洪玄烨递上了投名状。

第二年,佟佳氏莫名其妙地崩了,享年24岁。

由于不是生母,洪玄烨仅为佟佳氏辍朝数日,这与后来孝庄太后去世,洪玄烨为其服孝三年,形成了鲜明的对比。

又过了一段时间,偷天换日之事被鳌拜知晓。

鳌拜是什么人?人家可是皇太极亲封的“满洲第一巴图鲁”,皇太极和福临最信任的将领之一。

眼看先帝的江山被外人鸠占鹊巢,鳌拜顾全大局,维护先帝的名誉,只得捏着鼻子认可洪玄烨当皇帝。但让他尊重洪玄烨,他做不到。

于是,当初对顺治忠心耿耿的鳌拜,便在康熙朝变得嚣张跋扈。

1665年,洪承畴病死,享年72岁。

两年后,为了纪念生父,洪玄烨给刚出生的长子取名承瑞。接下来的两个儿子,也都是承字辈。

1667年,索尼病死,鳌拜又除掉苏克萨哈,大权在握,不想归政于洪玄烨,这导致二人的矛盾急剧上升。

但鳌拜显然低估了洪玄烨的手腕,结果输了个底掉。

洪玄烨也知道鳌拜所做的一切,单纯是为了维护八旗的利益,所以没杀他,只是软禁。

1688年,孝庄去世,享年75岁。

由于不肯和皇太极合葬,孝庄临终前要求洪玄烨把自己和洪承畴合葬。

洪玄烨对此很无奈。亲妈的遗言,他不能忤逆。可把亲爹的骸骨取出,他也做不出来。

忠孝两难全之下,洪玄烨拖了37年都没有处理。

当然,此时最伤心的无疑是深埋地下的皇太极。他的庙号应该改成清绿宗。

1722年,洪玄烨驾崩。考虑到他的实际年龄更大,去世时至少也有70岁。

福临和佟佳氏都是二十多岁就没了,而洪玄烨活了七十多。总感觉哪里不对。

再看洪承畴、孝庄活了七十多,洪玄烨也活了七十多。好嘛,这下算是实锤了。

以上就是最近大火的“康熙野史”。

你要问这都是真的吗?我只能说,官方修的史书不一定正,民间传说不一定野。但如果把官修史书和野史及民间流言蜚语相结合,重新编撰,那这个故事一定很离谱。

比如洪承畴的画像,实际并不止一幅。

AI还原洪承畴不同时期的容貌

最左边的是当代画家根据《洪文襄公年谱》所绘的洪承畴半身画像,再AI复原。

左二绘制于清中期,名曰《国朝名臣洪承畴先生遗像》。

右二由洪承畴后人收藏的《洪文襄公之遗像》,原画为黑白全身像。

最右边的绘制于道光年间,名曰《洪经略像》。

也就是说,每隔几十年,洪承畴的形象就会变一次。他是一会儿像康熙,一会像多尔衮,一会又撞脸道光帝。

AI还原道光容貌

至于洪承畴为什么降清,《清史稿》和《清实录》中有详细记载。

1642年五月初四,皇太极亲临太庙,洪承畴立而不跪。皇太极见洪承畴衣服单薄,当即脱下自己身上貂裘,披在洪承畴的身上。

这一通嘘寒问暖,感动了洪承畴。

第二天,洪承畴偕祖大寿等降将在皇太极面前俯首称臣。

也就是说,劝降洪承畴,压根没有孝庄什么事。

咱洪督师好歹也是封疆大吏,什么美女没见过?他能看得上孝庄?

孝庄太后画像

因此,所谓的“孝庄夜访洪承畴,玄烨大义失亲爹”,到这里就可以终结了。

而前文中提到的福临哭崇祯,可以明确地说,就是编的,是将毫不相干的史料拼凑出的故事。

因为《三垣笔记》记载福临哭崇祯,发生于顺治八年(1651年)。这与《清史稿》记载的顺治十六年(1659年),相隔了八年,根本毫不相干。

但如果模糊时间,先抛出一段《清史稿》的内容,即福临祭拜崇祯。增加可信度,再拼接一段野史,说福临哭崇祯,添油加醋,这个故事就相当完美了,且逻辑形成闭环。

类似的例子还有“嘉靖采宫女姨妈血炼制长生丹,宫女不堪折磨,联手刺驾”。

这也是个传播甚广的老谣言了。

据《明史》记载,嘉靖遇刺发生于嘉靖二十一年(1542年)。

起因是嘉靖喜怒无常,宫人常被责罚,忍无可忍,联手行刺。

而嘉靖采宫女姨妈血炼丹的故事,记载于野史《万历野获编补遗》。原文如下:

至壬子(三十一年)冬,命京师内外选女八岁至十四岁者三百人入宫。乙卯(三十四年)九月,又选十岁以下者一百六十人。盖从陶仲文言,供炼药用也。其法名先天丹铅,云久进之可以长生。

且不论野史的可信度,就说这时间也对不上。

嘉靖二十一年(1542年),宫女行刺嘉靖。

嘉靖三十一年(1552年)之后,嘉靖外选宫女,供炼药用。

很明显,嘉靖是先遇刺,再利用宫女炼丹。

捋清了时间线,不难发现这两件事,根本就没有因果关系。

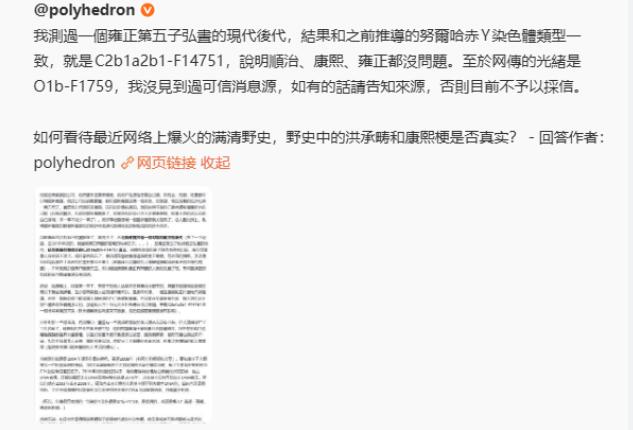

再者,现在的科技也足够发达,关于老爱家的DNA谱系,正规学术期刊上亦有不少论文。

可以确认,雍正第五子弘昼的后代,属于努尔哈赤这一脉的直系。

弘昼的后裔没有跑偏,那反推他爹雍正、爷爷康熙,应该也是老爱家亲生的。

不过话又说来,用弘昼后裔的Y染色体反推雍正、康熙,貌似并不严谨。

毕竟如果洪玄烨可以偷天换日,弘昼也可以是抱来的。

更何况自从光绪被实锤砒霜中毒死后,像《清史稿》这类官修史书,让人感觉也不能全信。

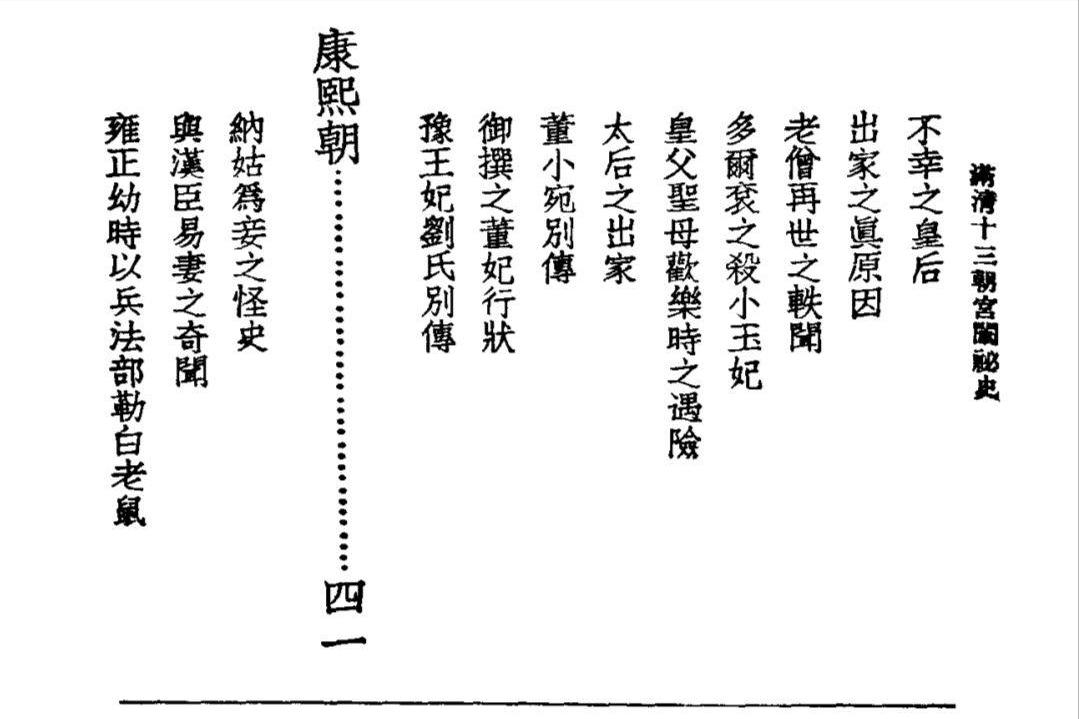

而编排清朝皇室的野史,自古就有。比如庄妃(孝庄)夜劝洪承畴,一夜过后,老洪突然转性子的传说,在孝庄还活着时就出现了,不是现代人编的。

清代中后期,关于这件事的笔记类著作,也一直没断过。

等到大清亡了,民国人编排的各种清朝秘史小说,更是把详细过程都给写了出来,仿佛安了监控一样。

早年的港片,后来的清宫剧,不少都是改编自这些清宫秘闻。

《满清十三朝宫闱秘史》目录(部分)

有个网友说的特别好:“当皇权视百姓为蝼蚁,百姓则视皇权为笑料”。

前些年铺天盖地的清宫剧,让广大群众对那段历史如数家珍。而清朝的低合法性,又让广大群众可以随便八卦爱新觉罗氏的私生活,不用担心受到非议。

现在康熙被八卦,即便你把康熙从清景陵弄出来验基因,把报告拍在脸上,吃瓜群众也会觉得这是在欲盖弥彰,半个字都不会信。