1976年9月9日,对所有中国人来说,都是一个难以释怀的日子。就在这一天,毛泽东主席永远地离开了我们。在他逝世后,全国上下陷入了无尽的悲痛之中。面对这位伟大革命领袖的离世,中央领导层面临着一个重大而紧迫的决策。这个决定不仅关系到对毛主席的最高敬意,更关系到亿万人民的心愿。在多次激烈讨论后,华国锋等中央领导最终做出了一个意义深远的决定。这个决定究竟是什么?它又将如何影响中国历史的进程?为什么这个决定会让许多人感到意外,却又在情理之中?

一、毛主席逝世前的心愿与遗愿

1962年春天的一个午后,毛主席在北京中南海的庭院中散步时,曾与他的警卫员李银桥谈起了关于身后事的话题。这是一次罕见的谈话,因为主席平日里极少谈及这样的话题。那天,他望着院中盛开的牡丹花,缓缓说道自己对生死的看法。

在这次谈话中,毛主席明确表示自己希望死后火化。他说:"我死后就火化,骨灰撒到江河里去,和老百姓一样。"这番话让李银桥十分震动,因为在中国传统文化中,入土为安是最基本的丧葬观念。

1965年夏天,在一次中央政治局会议后的休息时间,毛主席又一次提到了这个话题。当时,他正在翻阅《史记》中关于秦始皇陵墓的记载。他对身边的工作人员说:"你看,修这么大的陵墓,有什么用处?最后还不是被盗墓贼挖开了。"这番话透露出他对传统帝王陵寝的否定态度。

到了1970年代初期,毛主席的健康状况开始明显下滑。1971年元旦,他在会见外宾时曾说:"人总有一死,或迟或早而已。"这句话体现了他对生死的豁达态度。同年秋天,他在批阅文件时,又特意在一份关于革命先烈纪念设施建设的报告上批示:"应该节约,不要铺张。"

1974年春节前后,毛主席的身体状况进一步恶化。在这期间,他多次向身边工作人员强调自己对后事的态度。他说:"死后和普通老百姓一样就好,不要搞特殊。"这个观点在他晚年始终保持一致。

1975年下半年,当得知有关部门正在讨论为部分已故革命领导人建造陵墓的计划时,毛主席当即表示反对。他说:"不要搞这些,太铺张了,花那么多钱干什么?"这一表态再次体现了他一贯主张的艰苦朴素作风。

在生命的最后阶段,毛主席仍然保持着他对生死问题的清醒认识。1976年7月,在他病情加重期间,曾对前来探视的医护人员说:"生死都是自然规律,不必太在意。"这是他最后一次公开谈及这个话题。

这些零散却真实的史料记载,清晰地展现了毛主席对自己身后事的基本态度:反对铺张,主张节俭,希望能与普通人一样。这种朴素的愿望与他一生提倡的艰苦朴素的革命作风完全一致。然而,在他逝世后,中央却面临着一个艰难的抉择。

二、中央领导层的艰难抉择

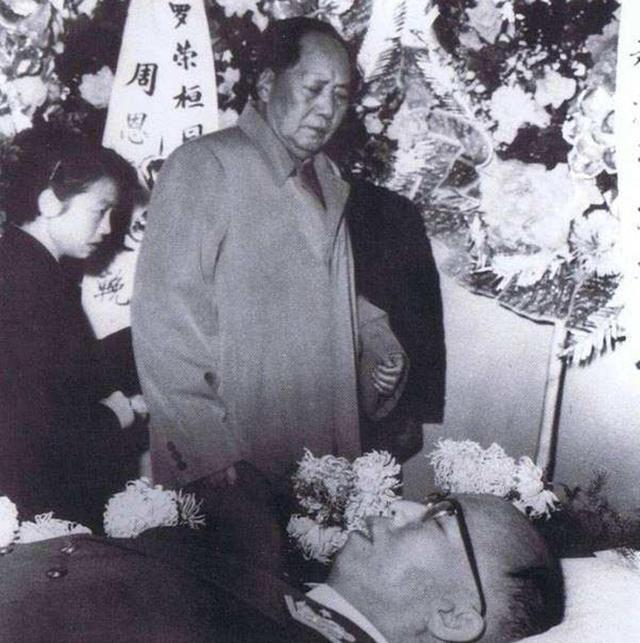

1976年9月9日毛主席逝世后,中央政治局连夜召开紧急会议。会议的核心议题就是关于毛主席后事安排的问题。这个议题虽然看似单纯,实则牵涉到多个复杂的因素。

9月10日凌晨,华国锋主持召开了第一次专题讨论会。在这次会议上,与会者分成了两派观点。一派坚持要尊重毛主席生前的遗愿,主张按照火化的方式处理。另一派则认为,考虑到毛主席在中国革命和建设中的特殊地位,应该采取特殊的方式予以安排。

9月11日下午,在第二次讨论会上,叶剑英元帅提出了一个重要观点。他指出,这个决定不仅关系到对毛主席个人意愿的尊重,更要考虑到亿万群众的感情和愿望。当时,全国各地已经开始自发组织悼念活动,人民群众强烈希望能够继续瞻仰毛主席。

9月12日的会议上,情况出现了新的变化。来自各省市的反馈表明,群众普遍希望能够保留毛主席的遗体。同时,苏联专家也向中方表示,他们愿意提供相关的技术支持。这些新情况为决策的制定提供了新的参考。

在随后的几天里,中央政治局成员分别走访了部分老干部、专家学者,征求他们的意见。许多人都提到了列宁、胡志明等国际共产主义领袖遗体保存的先例,认为这种做法既能满足人民群众的愿望,又能体现对伟大领袖的崇高敬意。

9月15日,一个特别专家组向政治局汇报了遗体防腐保护的可行性研究报告。报告指出,虽然技术上有一定难度,但通过中国科研人员的努力以及国际合作,完全可以实现长期保存。

在经过近一周的反复讨论后,中央政治局终于在9月16日做出了最终决定:将修建毛主席纪念堂,保存毛主席遗体,供人民群众瞻仰。这个决定立即通过正式文件形式下发。

当天下午,华国锋主持召开了专门会议,成立了毛主席治丧委员会。委员会下设多个工作组,分别负责遗体防腐、纪念堂选址、建筑设计等具体工作。同时,还专门成立了一个医学专家组,负责研究遗体保护的技术方案。

这个决定虽然与毛主席生前的意愿有所不同,但它是在特定历史条件下,经过深思熟虑做出的选择。正是这个决定,为后来纪念堂的建设和遗体防腐保护工作奠定了基础。

三、遗体保护的科技突破

在中央做出保存毛主席遗体的决定后,一场前所未有的科技攻关随即展开。1976年9月17日,由中国医学科学院、北京医学院等多家单位的专家组成的遗体保护研究小组正式成立。

第一阶段的临时保护措施最为关键。专家组采用了低温控制技术,将保护环境温度严格控制在4℃左右。同时,他们研制出了特殊的防腐液,这种防腐液的配方是在传统配方基础上的重大改进,能够更好地保持遗体组织的自然状态。

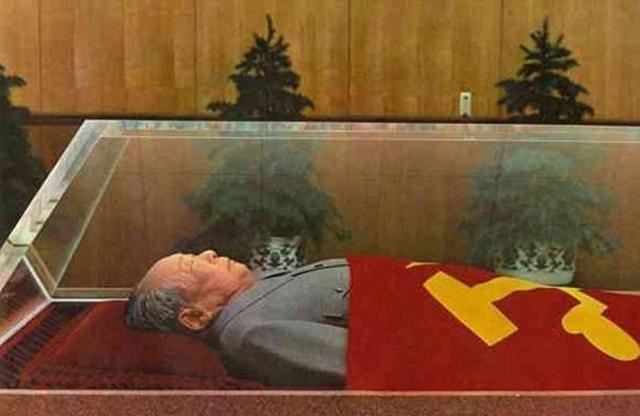

在进行临时保护的同时,永久性保护方案的研究也在紧锣密鼓地进行。1976年10月初,中国科学院的物理学家们开始着手研制特制水晶棺。这个水晶棺不同于普通的玻璃棺材,它需要具备防紫外线、恒温、防震等多种功能。

为了攻克技术难关,科研人员昼夜不停地工作。在研制水晶棺的过程中,他们遇到了一个重大挑战:如何在保证透明度的同时,确保足够的强度和防护性能。经过反复试验,科研人员最终选用了一种特殊的光学玻璃材料,并采用多层复合结构设计。

1976年11月,一个重要的技术突破出现了。科研人员成功研发出了一套精密的恒温控制系统。这个系统能够将棺体内部温度稳定在2-4℃之间,湿度保持在一个最适宜的范围内,同时还能过滤空气中的有害物质。

在国际合作方面,苏联专家组带来了他们在列宁遗体保护方面的经验。中国专家在此基础上进行了创新,开发出了更适合中国环境特点的保护方案。匈牙利的专家也提供了他们在低温控制方面的技术支持。

1977年初,科研人员完成了遗体永久保护方案的首次完整试验。他们使用了特殊的防腐处理技术,这种技术能够在保持遗体外观自然的同时,达到长期保护的目的。这个技术的突破,标志着中国在遗体保护领域达到了世界先进水平。

水晶棺的制造也在1977年3月取得重大进展。科研人员成功解决了大块光学玻璃的熔制难题,创造性地采用了分段制造、精密拼接的方法。最终制成的水晶棺不仅具有完美的光学性能,还能抵御地震等自然灾害的影响。

安保系统的设计也是一个重要突破。科研人员开发出了一套多重防护系统,包括防弹玻璃、防震装置、温湿度自动调节装置等。这个系统能够24小时不间断监测各项指标,确保遗体保护的安全性。

到1977年中期,一整套完整的遗体保护技术体系已经建立。这个体系包括防腐处理、恒温控制、光学防护等多个领域的创新成果,成为了中国第一个完整的遗体永久保护方案。这些技术创新为后来纪念堂的正式启用奠定了坚实的科技基础。

四、纪念堂的选址与建设

1976年9月18日,毛主席纪念堂选址工作正式启动。选址委员会首先确定了三个基本原则:位置要庄重、交通要便利、工期要快捷。经过实地考察,最终将目光锁定在天安门广场中心区域。

在确定具体位置时,选址委员会面临着一个重要问题:如何在不破坏天安门广场整体布局的前提下,选择最适合的地点。1976年9月25日,建筑专家组提交了详细的选址报告,建议将纪念堂建在人民英雄纪念碑南侧、正对天安门的位置。这个位置既能体现纪念堂的庄严性,又能保持广场的空间秩序。

1976年10月1日,建设工程正式启动。为了确保工程质量,建设指挥部采取了"前期设计同步进行,后期施工交叉作业"的方式。第一阶段的地基工程就遇到了重大挑战。天安门广场地区的地质条件复杂,地下水位较高。工程队采用了创新的地基处理技术,在短时间内完成了地基加固工作。

建筑设计方面,设计团队充分考虑了中国传统建筑特色。纪念堂的外观采用了中国传统的重檐歇山顶造型,但在细节处理上又融入了现代建筑元素。建筑的主体高度经过精确计算,既要庄重大气,又不能喧宾夺主,要与天安门、人民大会堂等建筑保持和谐统一。

1977年1月,主体结构开始施工。为了应对北京寒冷的冬季气候,建设指挥部采用了冬季施工的特殊技术。混凝土浇筑采用了加热保温措施,确保施工质量。同时,为了赶工期,工程采用了24小时轮班作业制。

内部装修工程于1977年3月开始。装修材料的选择极为严格,地面采用了特制的大理石,墙面使用了高级木材护墙板。为了确保室内环境的恒温恒湿,安装了当时最先进的空调系统。这个系统不仅要保证遗体保护的环境要求,还要满足每天数万人参观时的通风需求。

广场配套工程也同步进行。为了方便群众参观,专门设计了环形的参观通道。同时,对广场的地面铺装、绿化景观等进行了全面改造。在纪念堂四周,布置了庄重的青铜灯具和石质栏杆,与整体建筑风格相协调。

1977年5月,外部装饰工程开始施工。建筑外墙采用了精心挑选的花岗岩材料,每块石材的尺寸、纹路都经过严格控制。屋顶使用了特制的琉璃瓦,在阳光下显现出庄严的光泽。

为了确保施工质量,建设指挥部建立了严格的质量检查制度。每道工序完成后都要经过多级验收,发现问题立即整改。这种严格的质量管理确保了工程的整体水平。

1977年8月底,纪念堂主体工程基本完工。最后一个月主要进行了细节完善和设备调试工作。整个建设过程创造了新中国建筑史上的多项纪录:规模最大的重点工程之一、参与人数最多的建筑工程之一、工期最短的国家级建筑之一。

五、纪念堂的启用与管理

1977年9月9日,毛主席纪念堂正式对外开放。开放首日,来自全国各地的群众早在凌晨三点就开始在天安门广场排队。为了确保参观秩序,纪念堂管理处制定了一套完整的参观规程。

参观路线的设计经过了反复推敲。从纪念堂北门进入,参观者首先进入北厅。北厅内陈列着毛主席的巨幅画像和实物展品。而后沿着东侧楼梯上到二层,进入瞻仰厅。在这里,参观者可以瞻仰安放在水晶棺中的毛主席遗容。参观路线最后从西侧楼梯下行,从南门离开。这种单向流动的参观方式,既保证了秩序,又能让参观者得到完整的参观体验。

纪念堂的日常管理工作也随之展开。管理处下设多个部门,包括安保科、技术科、接待科等。每个部门都配备了专业人员,实行24小时轮班制。安保科负责纪念堂的安全保卫工作,采用了最先进的安保系统,包括红外感应、监控摄像等设备。技术科则负责维护各种设备的正常运转,特别是温湿度控制系统的调节。

为了应对每天大量的参观人流,纪念堂采取了科学的客流管理措施。每天的参观时间分为上午场和下午场。每个时段都有详细的人流控制计划,保证参观者在保持适当速度的同时,又能庄重地完成瞻仰。在重大节日或纪念日期间,纪念堂会适当延长开放时间,增加参观场次。

1977年10月,纪念堂管理处制定了一套完整的应急预案。这套预案涵盖了火灾、地震、突发事件等多种情况的处置流程。每个月都要进行一次应急演练,确保所有工作人员都能熟练掌握应急程序。

环境维护也是管理工作的重要组成部分。每天闭馆后,清洁人员要对纪念堂内外进行彻底清扫。特别是瞻仰厅的清洁工作,采用了特制的清洁工具和无尘清洁技术。广场周边的绿化带也要定期维护,保持整洁美观。

纪念堂的设备维护遵循严格的程序。每周进行一次全面检查,每月进行一次深度保养。特别是空调系统、照明系统等关键设备,都配备了备用系统,确保万无一失。技术人员24小时监控各项指标,发现异常及时处理。

1978年初,纪念堂管理处总结了开放以来的经验,进一步完善了管理制度。增设了导览服务,配备了专业的讲解员,为特殊团组提供讲解服务。同时,还编制了详细的参观指南,印制成多种语言版本,方便国内外参观者使用。

在保安工作方面,除了现代化的安保设备外,还配备了专业的安保人员。这些人员都经过严格培训,既要确保安全,又要热情服务。在重大活动期间,会增加安保力量,确保活动安全有序进行。

纪念堂的运行管理工作逐步形成了一套完整的制度体系,这些制度涵盖了日常管理、安全保卫、设备维护、接待服务等各个方面,为纪念堂的长期稳定运行奠定了基础。