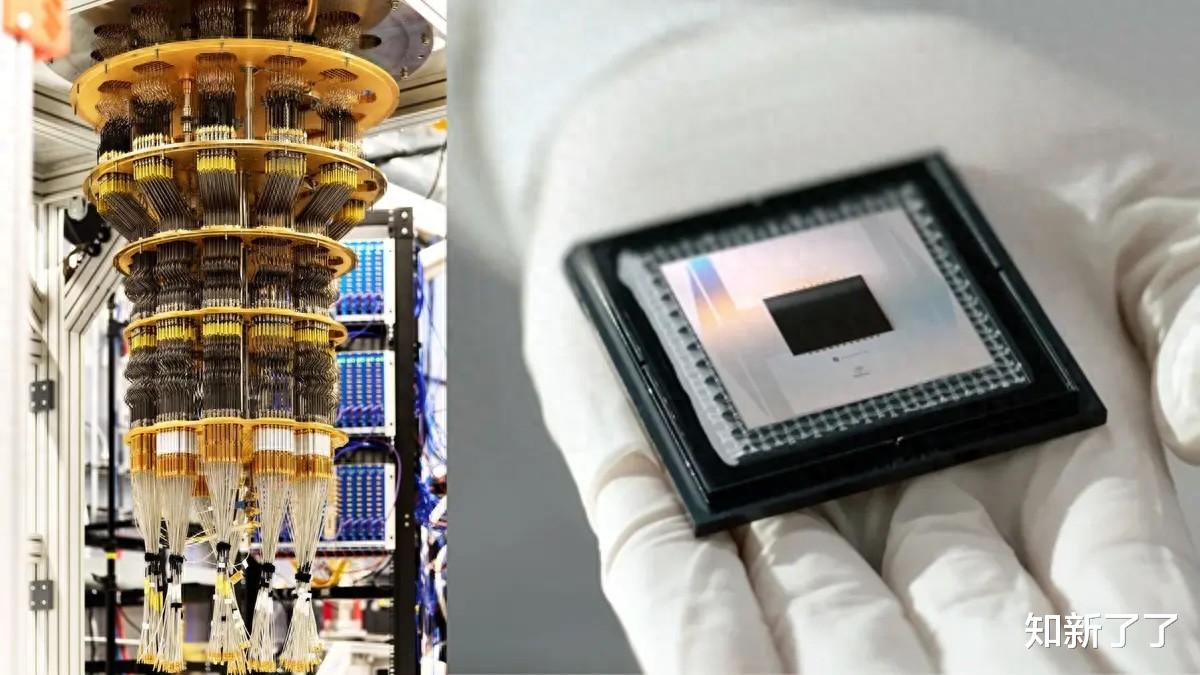

谷歌量子人工智能团队凭借其105量子比特的"柳木"处理器,展示了一种能输出可验证结果的算法,为实际应用带来了新希望。

谷歌量子人工智能团队宣称,其最新算法可能让量子计算更接近产生实际影响。

这种名为"量子回声"的新方法,有朝一日或能帮助科学家设计出更好的药物、催化剂、聚合物和电池。

尽管早期实验尚未证明"量子优越性",但研究人员认为,这些成果标志着向实际应用迈进的转折点。

量子计算机依赖量子比特,这些组件处理信息的速度指数级快于经典比特。连接的量子比特越多,系统的潜在算力就越强。

谷歌首次引起轰动是在2019年,其54量子比特的"梧桐"处理器在200秒内解决了一个传统超级计算机需要1万年才能完成的问题。到了2024年,其105量子比特的"柳木"芯片完成了一项基准计算,若由全球最快的"前沿"超级计算机执行,将需要10^24年。

然而,批评者认为这些基准测试的说服力有限。谷歌早期关于"量子霸权"的声明,依赖于一种名为随机电路采样的过程,该过程复杂但无实际用途。

测试的随机性也使得在不同量子系统间验证结果变得困难。

如今,谷歌表示其"量子回声"算法解决了这一缺陷。当团队在"柳木"芯片的65个量子比特上运行该算法时,其完成任务的速度比"前沿"超级计算机上最好的经典对应算法快了约1.3万倍。

最重要的是,它产生了可验证的结果,并且这些结果可以在多个量子处理器上复现。

"可验证性的关键在于它能导向实际应用,"谷歌量子人工智能团队的科研科学家托马斯·奥布莱恩表示,"如果我无法向你证明数据是正确的,我又如何能利用它做任何事情呢?"

"量子回声"算法解析

该算法分三个阶段运行。首先,它执行一系列量子操作,例如模拟分子的行为。接着,它轻微扰动其中一个参与运算的量子比特。

最后,它逆向执行原始操作,并比较两组结果。

这种"前进-后退"的过程有助于揭示微小变化如何影响整个分子系统,这对于即使是最快的经典超级计算机而言也是难以承受的负担。

奥布莱恩将量子比特的扰动比作蝴蝶效应,即微小的扰动会在整个系统中产生涟漪效应。

诺贝尔奖得主、谷歌量子硬件首席科学家米歇尔·德沃雷特认为,"柳木"芯片的105量子比特容量和0.1%的低错误率是本次实验得以成功的关键。

奥布莱恩指出了本次实验与谷歌2019年演示在精度上的差异。当时,"收集到的数据中只有0.1%是正确的",而这次,"可能出错的数据仅占0.1%"。

迈向实际应用

研究团队相信,"量子回声"算法最终或能增强核磁共振波谱学 —— 一种类似于磁共振成像的分子成像技术。

在使用最多15个量子比特的早期测试中,该算法生成了精确的分子模型。"虽然一切仍处于早期阶段,但鉴于核磁共振在化学、生物学和材料科学中的广泛应用,这种方法论未来可能产生广泛的应用,"加州大学伯克利分校助理教授阿肖克·阿乔伊表示。

奥布莱恩承认,目前的结果尚未超越经典计算机的能力范围。但他预计,未来在纠错方面的改进将有助于在真实问题上实现量子优越性。

谷歌量子人工智能的创始人兼负责人哈特穆特·内文仍持乐观态度。

"我们持续乐观地认为,在未来五年内,我们将看到只有量子计算机才能实现的现实世界应用,"他表示。

该项研究已发表于《自然》杂志。

如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!