右耳君前几天在德胜门一带闲逛,走到大石桥胡同61号,看到一处不起眼的院门,门口挂着“拈花寺”三个字。同行的朋友愣了一下:“这地方还有寺?”其实,拈花寺正是老北京“内城八大刹”之一,只是如今低调得很,不开放参观,只能在外头看看。但它背后的故事,可一点也不小。

这寺的第一任“金主”,是明代有名的太监冯保——那个和张居正并肩权倾朝野的人。明万历九年(1581年),冯保为了讨万历生母李太后的欢心,买下太监赵明杨的宅子,专门请来佛教高僧“遍融”修建寺庙。当时李太后信佛,听说修庙能积德,冯保也顺势“出资行善”。这座寺原名“护国报恩千佛寺”,供奉铜制千佛像和十八罗汉像,香火鼎盛。在右耳远闻的角度看来,那时候修庙不光是信仰,也是一种“政治礼数”,谁能在太后面前表现孝心,就有面儿。

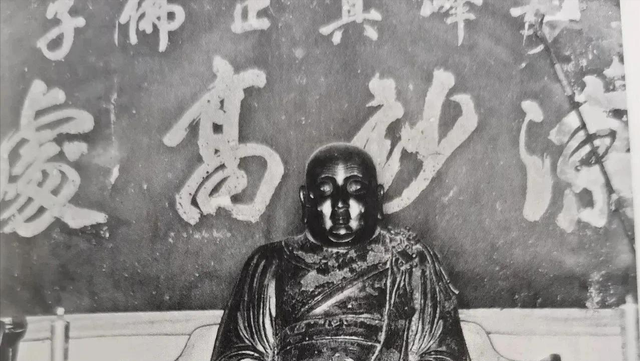

寺建好后,遍融大师成为首任主持。他本是四川书香世家出身,三十多岁时忽然看破红尘,拜师学佛。一路从峨眉山走到庐山,再到京城柏林寺讲经,最后名声传遍江南北。传说他听到一句“欲识佛境界,当净其心如虚空”,当场顿悟。他和明代官员陆树声的一段问答流传至今——陆问:“文殊的智慧是什么?”遍融答:“别被外界带节奏。”再问普贤行,答:“管好自己这颗心。”短短几句话,倒也挺像我们今天说的“心定则不乱”。

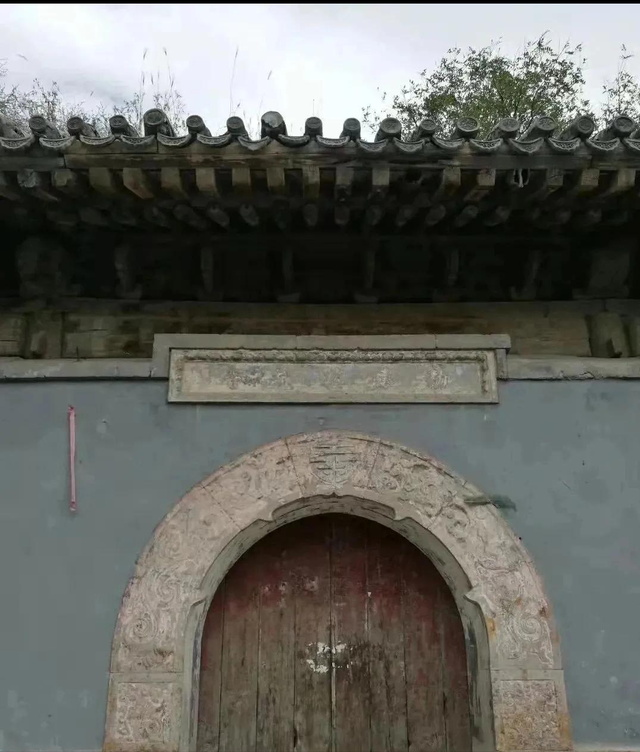

时间到了清雍正十一年(1733年),雍正帝拨款重修此寺,并赐名“拈花寺”,题额“觉岸慈航”,寓意佛陀“拈花微笑”的典故。乾隆后来又题了“普明宗镜”,让这座寺庙彻底成了皇家寺院。雍正皇帝本人信佛,改寺题匾这种事,他最爱亲力亲为。如今虽然寺门紧闭,但门匾上那几个字,还能看出当年的风范。

四、战火、出版厂、火灾——寺的命运多舛到了上世纪,拈花寺经历了不少波折。1937年日军侵华时,寺里的铜佛像被掳走;上世纪60年代,人大出版社进驻拆了大雄宝殿;2009年又因电线短路失火,西配殿被烧毁。听附近老街坊说,早年寺后院还有遍融大师的画像和一尊铜牛——那是他生前最爱的随身物,但如今都已不见踪影。不过在那动荡的年代,也有温情一幕。抗战时的住持金朗和尚,在寺里办了妇孺收容所,救助了上千名难民。这段历史,老北京人提起时仍会肃然起敬。

五、逛完寺门口,还能顺路看这些地儿拈花寺所在的德胜门片区,附近好去处不少:什刹海、后海的酒吧街,钟鼓楼的老北京中轴线,德胜门箭楼——如今的古代钱币展览馆都在不远处。如果天气好,骑车绕一圈,就是一次穿越古今的小旅行。

结尾:如今的拈花寺不对外开放,但那扇老木门后,藏着几百年的故事。有人说老北京的魅力,就在这些“转角遇到历史”的胡同。你呢?要是路过德胜门,会不会也停下来,看看那块写着“拈花寺”的小匾?右耳君挺想听听大家的看法。