1207年十一月的一个清晨,韩侂胄在上朝途中被一群禁军拦下。还没等他反应过来,一把铁鞭就重重击在他的脑后。这场发生在皇宫玉津园内的暗杀,主使者正是时任礼部侍郎的史弥远。

在《宋史·奸臣传》中,史弥远与秦桧、贾似道齐名,被描述为"擅权纳贿,窃弄威福"的权奸。他策划杀害主战派大臣韩侂胄,与金朝签订屈辱的和议,似乎坐实了奸臣的罪名。然而当我们细究历史,会发现一个更为复杂的真相:史弥远不仅精于权术,更深谙舆论操纵之道,他通过拉拢理学派,成功美化了自己的历史形象。

史弥远对韩侂胄的不满,源于对金政策的分歧。开禧北伐失败后,韩侂胄仍想整军再战,而史弥远则认为应当立即议和。更重要的是,韩侂胄发起的"庆元党禁"打压理学派,在朝中树敌众多。

史弥远敏锐地抓住了这个机会。他先是联合对韩侂胄不满的杨皇后,获得内廷支持;然后又联络了主张议和的大臣钱象祖、李壁等人。最关键的一步,他说服皇子荣王赵曮参与政变,赋予了行动合法性。

在玉津园实施暗杀时,史弥远展现出了周密的政治算计。他选择在皇宫禁地动手,既确保行动成功,又彰显这是"清君侧"的正义之举。韩侂胄被杀后,他立即控制朝政,将韩侂胄的党羽一网打尽。

诛杀韩侂胄后,史弥远立即启动与金朝的和谈。最终达成的"嘉定和议"确实屈辱:宋金改为伯侄之国,岁币增至三十万,另付犒军银三百万两。

然而放在当时的背景下看,这个选择有其现实考量。开禧北伐后,宋军精锐损失惨重,财政濒临崩溃。继续战争很可能导致全线溃败。史弥远选择议和,为南宋赢得了宝贵的喘息之机。

值得注意的是,史弥远在议和过程中展现出了高超的外交手腕。他坚持不割让土地,保全了南宋的领土完整。这在当时已是最不坏的选择。

史弥远最精明的举措,是彻底改变对理学派的态度。韩侂胄曾将理学定为"伪学"加以禁止,史弥远则反其道而行。

他先是解除党禁,为朱熹平反,追赠谥号。接着大力提拔理学派官员,真德秀、魏了翁等理学名士都得到重用。他还支持创办书院,推广理学思想。

这一系列举措收到了奇效。原本可能批评他的理学派士人,转而成为他的支持者。在理学逐渐成为主流思潮的南宋中后期,掌握理学派就掌握了舆论主导权。

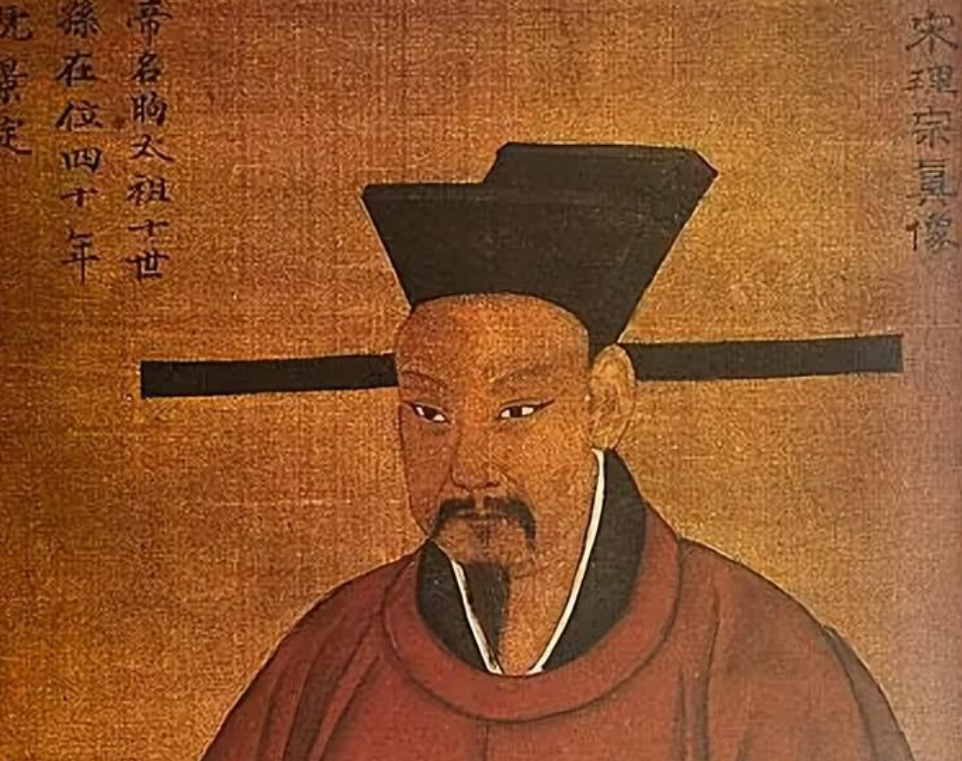

史弥远从1208年独掌大权,到1233年去世,专权时间长达二十五年。这在党争激烈的南宋政坛堪称奇迹。

他的权术智慧体现在几个方面:首先,他始终维持着与理学家群体的良好关系,确保士林舆论不会强烈反对他。其次,他注意平衡各方势力,不使任何一派坐大。再者,他推行相对稳健的政策,避免大的动荡。

特别值得一提的是,史弥远在处理军事问题上十分谨慎。他既不轻启战端,也不一味妥协,而是采取守势,使南宋获得了较长的和平发展期。

《宋史》将史弥远列入奸臣传,很大程度上是受到理学史观的影响。然而我们若抛开道德评判,单从施政效果来看,史弥远执政时期南宋社会相对稳定,经济文化持续发展,这与他稳健的执政风格密不可分。

史弥远最值得玩味之处在于,他通过拉拢理学派,成功改善了自己的历史形象。在他死后,理学大家真德秀在为他撰写的行状中,称赞他"安社稷,定国家",这与其他文献中的奸臣形象形成鲜明对比。

史弥远的故事告诉我们,历史评价往往取决于谁掌握话语权。他或许不是传统意义上的忠臣,但绝对是个精明的政治家。在那个内忧外患的时代,他选择了一条务实的道路,虽然背负骂名,却为南宋续命百年。

当我们今天重新审视这位复杂的历史人物时,或许应该超越简单的"忠奸"二分法,看到历史评价背后的权力博弈和话语争夺。史弥远的真正遗产,不是他在《宋史》中的奸臣之名,而是他留下的那个又延续了半个世纪的南宋王朝。