在上文中,我们就魏文侯、魏武侯及魏惠王前期进行了说明。

下文将对魏惠王中期以降的形势进行叙述。

·

魏惠王中期魏廷向权谋领域的转型或“恢复”在马陵之败以后,魏国又遭受了一系列败绩,自此国势大减。

“以魏合齐、楚以按兵”的策略正是在这一阶段孕育而生。

所谓“以魏合齐、楚以按兵”,字面上看是要魏国和齐、楚联合以腾出手来重点对抗秦国,但在实际操作上安全不是一回事。

首先,晋人以“相王”一事引诱急切期望“正名”的陈人与之联合。

与此同时,魏廷的重臣以权谋运作楚人攻齐,齐楚徐州之战由此爆发。

之后,齐廷在楚军的打击下陷入了窘境,周边列国也大有落井下石之势,晋人则作壁上观,使陈人对齐魏联盟更为依赖。

在上述运作之下,魏、齐两国的同盟终于以基本平等的姿态中形成了相对稳定的态势。

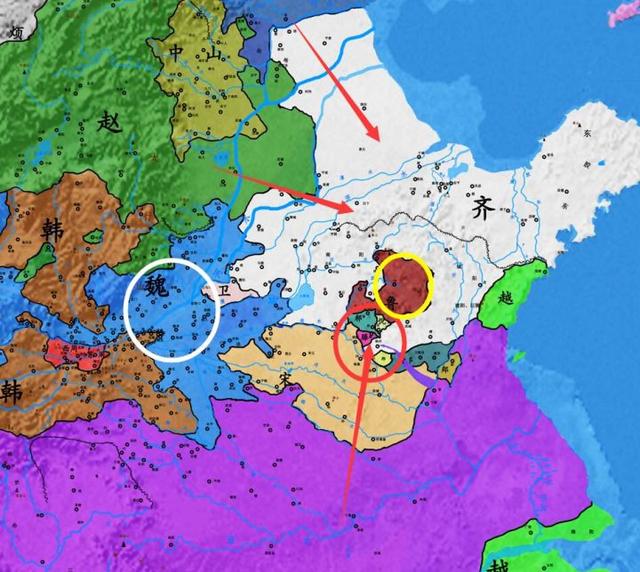

下图为齐楚徐州之战的大致形势。

如图所示:

红圈即徐州的大致位置;

红箭头为楚军及之后赵、燕对齐的大致攻势;

黄圈为鲁国,原计划加入楚国一侧,后在游说下勉强保持中立;

白圈为齐国名义上的盟国魏国,在这一战中并未对齐国进行军事协助,不过也未参与对齐人的后续围攻。

从图中可以直观地看到,楚军对诉求明显在于夺取齐国刚从晋人手中得到的泗上列国的控制权。在此役结束之后,齐廷当深刻意识到想要控制泗上必须和魏国合作才比较稳妥。

在之后的一段时间内,齐魏联盟主要对赵国展开了攻势。

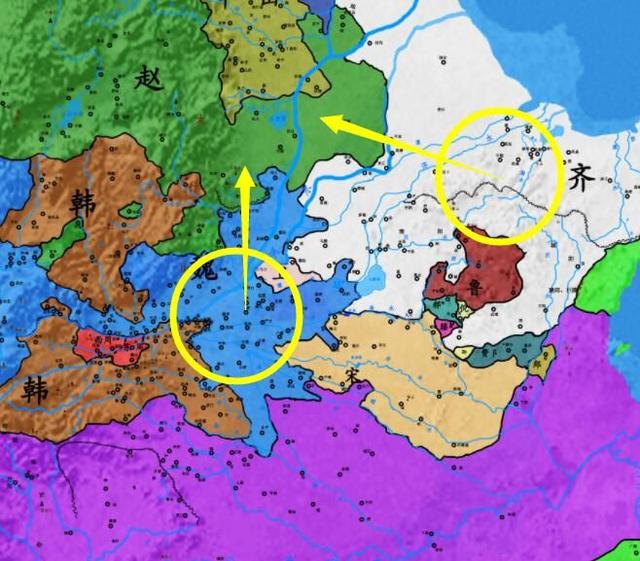

下图为大致形势。

在当时,魏、齐、楚三方似乎达成了某种默契,即:

魏廷容忍齐国对泗上的控制权,齐廷协助魏国对赵国的压制,楚人对越国及西南地区扩张。

表面上看,“以魏合齐、楚以按兵”的目的在于利用楚国、报复齐国。但从根本的诉求来看,魏廷的计划当在:

利用外部力量压制赵国这一同出于晋的“小兄弟”。

可见,魏廷的根本诉求依旧延续了文侯、武侯的基本惯性,将三晋之间的主导权视为第一要务。

在另一个方向,晋人又运作了五国相王、九国合纵等一系列运作。和“以魏合齐、楚以按兵”类似,这一策略表面上的目标是秦国,但实际目标在于压制韩国。

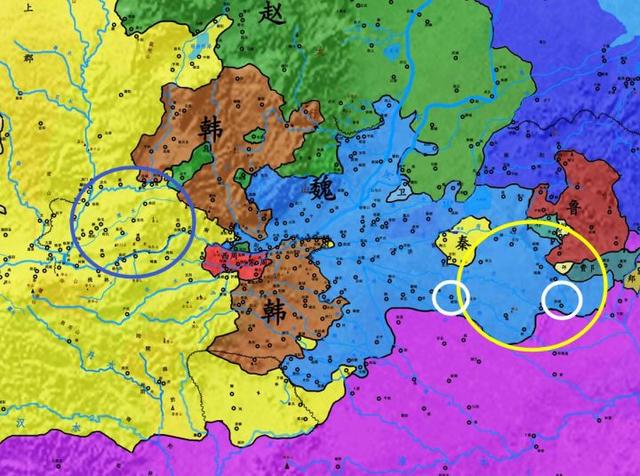

下图为九国合纵的大致形势。

如图所示:

红圈即三晋联盟,为九国合纵的核心;

黄圈的齐、楚很大程度是担心陷入外交孤立而被动介入,实际对攻秦一事并无兴趣;

除此之外,其他小国则主要被外交胁迫;

红箭头为三晋实际出兵的形势,联军在函谷关一带受挫后退至成皋一带,魏、赵双方产生了掠夺韩荥阳一带以弥补军资的意向——考虑到成皋、荥阳对韩国的重要性, 这一计划绝非掠夺那么简单;

绿箭头为魏国对秦绥靖所让出的土地,即河西郡、上郡两郡。

特别需要补充一点:

九国合纵一事的运作时间较长,其中也多有波折,实际出兵时已经到了魏襄王一朝时。

从目前已知的内容来看,第一次合纵的目的似乎也并不是为了打击秦国,而是通过合纵之势恐吓秦国,使秦廷意识到秦、魏、韩联盟——即连横——对秦国安全的重要性。

事实上,秦国在秦惠文王一朝对魏国也称得上慷慨,秦廷曾多次派遣大军协助魏国在东方攻击齐、楚,并多次打击赵国,另外对河西、上郡的兼并实际也(可能是巧合)避开了魏国在东方有战事的时间节点。

在秦、魏、韩三方当中,韩国当然是被胁迫的一方,同出于晋国的另一个“小兄弟”因此也被魏国压制。

截止到魏襄王一朝,魏廷的主要策略大致稳定,即:

运用外交纵深借力打力,借周边强国之手压制韩、赵。

这种策略虽然在形式上与魏文侯一朝时有明显区别,但核心并未改变,只是把权谋运作的范围从晋廷的朝堂拓展到了天下列国的朝堂。

但在这里,我们必须要思考这样一个问题:

在这个时间节点上,三晋之间的主导权是否真的有那么重要?如果没有,魏廷依旧将主要精力放在压制韩、赵上是否有“短视”之嫌?

这个问题未必有明确答案,需要读者自行分析。

·

魏昭王一朝时的“从容”气象至魏安釐王末期的崩盘在魏襄王中期,秦惠文王、秦武王、张仪、甘茂等亲魏派相继逝世或退出了秦廷的舞台,以樗里疾、公孙郝为首的亲韩派逐渐崛起,楚系外戚也开始频繁活动,临淄方面、邯郸方面也尝试介入秦廷事务。

在秦廷的变局下,魏国的原有外交空间遭到了严重的破坏。

也大约从这段时间开始,田文、魏冉、李兑等优秀的纵横家也相继崛起,魏国逐渐丧失了“纵横发动机”的外交优势地位。

在魏昭王即位以后,魏国在齐田文的折腾下已失去了外交上纵横捭阖的空间。

公元前294年,韩廷察觉到秦国有攻击伊阙的意向,开始在当地修建工事,魏国也受到了牵连。

公元前293年,秦将向寿、白起于伊阙击败魏、韩、周联军,对外宣称斩首24万,白起之爵位如火箭般飙升。

同一时期,魏廷再度向周室派出军队以防御雒邑一带。

图为伊阙之战的大势形势。

如图所示:

红箭头为向寿、白起部的大致攻势;

下红圈为新城、伊阙的大致位置,上红圈为白起在后续攻击的位置;

白箭头为魏军后续支援的大致形势;

白圈应为秦廷的实际目标,即打断魏国东西两部分的连接以逼迫晋人退出河东一带。

从当时魏军的行动看来,当时魏廷的计划应该是守住东部作底线,至于西部能争取多少看情况。

另外也需要说明一点:

所谓“伊阙斩首24万”之说当为秦廷对外公开的数据,与前线所报及实际斩首当有巨大出入——网上有一种不太好的风气,认为“秦廷报多少就一定是砍了多少”,或者认为“秦国一定无舞弊,当时的那套自监、自点、自验的制度一定能完美解决舞弊问题”——这种风气并不可取。

特别需要指出一点:

齐相田文可能正是在伊阙之战前夕投魏。《史记》误作田文在灭宋之后投魏,这一说法已经被证伪,不过就行在哪一时间节点有争议。

在伊阙之败以后,魏廷以芒卯、公孙衍等人与秦国进行周旋,声称要“割让”河东六十余城以进行和谈。至于为何如此“慷慨”,应当是拿捏准了秦廷一口气吃不下晋地的四百里河山——之后,安邑一直处于秦魏反复易手的状态,甚至在30年之后的阙与之战期间还出现有魏公子咎驻军安邑的记录——治所尚且如此,地方可想而知。

不过,从之后的种种迹象来看,魏廷似乎对河东的态度产生了一定松动,所考虑的或许只是该在哪一个时间节点以什么样的形式完全退出。至于魏廷为何如此“大方”或“软弱”,应与当时苏秦、田文等人运作的五国伐齐一事有关。

事实上,芒卯在赴秦议和时就已经透露过东方正在酝酿联合攻齐的筹划,之后田文则直接游说魏冉,就吕礼一事蛊惑后者参与伐齐。从杨宽《战国史料编年辑证》整理的内容来看,五国伐齐一事的运作时间可能在10年以上,甚至有可能更长一些。不过,这一谋划以燕廷为主,因此倒也不能算晋人的长期规划。但就算我们把它视为魏廷的规划,但从诉求上也只是为了进一步延伸自身在东方的体量,并没有真正解决地缘上尴尬处境的计划。

至五国伐齐后,魏国夺取了古宋地的主体,其东部的体量大抵已经达到了“六百里”作用,约占宋、郑、卫三国全盛期的各2/3,这个体量在中原地区是非常惊人的。

下图为魏国在五国伐齐之后的大致疆域。

如图所示:

黄圈为魏攻兼并旧宋地所置的两郡;

白圈为旧宋都的睢阳和彭城;

蓝圈为河东郡,当时该地仍处于秦魏的纠缠当中。

从账面上看,晋人用河东换宋地的行为似乎是一个不赔不赚或者还有点赚头的买卖,但实际上却并非如此。

为什么这么说呢?

此时,晋人虽未完全退出河东,但魏廷以河东为基地威慑秦军东征的军事功能已然消失了,此时秦廷只要收拾住韩国,就能沿着黄河流域直接捅进东中国——而韩廷又向来服软。

可以说,魏国的西大门业已洞开。

除此之外,在五国伐齐之后,秦楚又发生了一场连续数年的拉锯战,史称鄢郢之战。这场战争最终以秦人失去巴东、楚人失去江汉而结束。在此以后,秦廷失去了在长江流域作战的条件,而楚廷则干脆北迁至中原东南地区,并把主要扩张方向放到了魏国背后的泗上地区及齐南阳地区。

毫无疑问,楚廷东迁的结果是魏、楚之间的距离过于临近,郢陈距离魏境虽不像邯郸那么夸张,但也说得上是近在迟尺,可以说魏国的北界、西界、东界完全被赵都邯郸、韩都新郑、楚都郢陈锁死。

在秦楚的拉锯战后期,曾出现有秦、楚双方在魏邑会见的记录,似乎是魏廷有意调停秦楚之间的战争。如果确实如此的话,那么魏廷的诉求大概率应是想让楚廷能迁回去,不过这一计划随着魏昭王的逝世成为了泡影。

魏安釐王即位以后,魏廷曾有向西征伐的意向,还拉来了赵国,所攻击的目标是临近韩都新郑的华阳,至于目的似乎在于收服韩廷以抵挡秦国。这场战争的结果以秦军突袭胜利而告终。魏廷先以割让陶邑一带的领土为诱饵蛊惑秦魏停战,后以“抱薪救火”为由改割出晋南阳地区。为此,秦廷联合赵国攻齐以直接拓展陶邑周边的面积,此举或许给魏廷的阴谋活动创造了一定空间。

约在秦廷伐齐之后的某个时间节点上,一个名为“张禄”的魏籍士人在秦廷进行活动,向秦王本人表示出远方拓土不可取的意向,并提出了所谓的“远交近攻”之说。

在公元前266年,秦廷内部发生变局,太后被软禁,秦相魏冉及其政治同盟被驱逐回封地,“张禄”——也就是范雎——成为了新一任秦相。

其后,秦廷因魏相魏齐一事及楚考烈王即位一事先后得罪了赵、魏、楚三国。

在范雎上台以后,秦廷名义上与魏国结为联盟,开始单方面攻韩。约单方面攻韩6年以后,因郑人把上党甩给赵国又单方面攻赵,在“秦虽大胜于长平,三年然后决,士民倦,粮食(缺)”之后又单方面围攻邯郸长达一年半。在邯郸、汾城大败以后,秦军又忽然单方面攻周、攻韩、攻赵。在范雎执政的十余年间,秦国通过消耗自身大量的战争资源生生打残了魏国的另外两个直接竞争对手,魏国所谓的“兵四布于天下,威行于冠带之国”的回光返照期正是发生在这一时间节点。

在这里,不可避免地要讨论一个问题:

范雎的性质是否与苏秦类似,是魏廷运作到秦廷内部的间谍?

或许,一些青少年朋友一看见“间谍”两个字就和“阴谋论”划等号,不过发育成熟的朋友应该都知道——间谍是一种政治、军事中十分常规也十分普遍的行为,尤其在战国时期使用地尤其频发。

就范雎是否为间谍而言,目前已知的材料还不足以说明结论,但可以确定的是——即使范雎不是间谍,他也干出了间谍才想干出的事,甚至干得更好。

也就在秦廷陷入诡异动向之际,魏、楚同盟瓜分了泗上及齐南阳地区,魏国占据了陶、卫,楚国占据了鲁、莒,之后魏廷又在秦昭襄王逝世的时间节点上攻取了齐平陆,历下可能就是在这一时间节点趁势攻下。

截止到秦昭襄王逝世之际,魏国的形势可谓一片明朗。但在这里,我们还是要注意一个问题:

魏国天然的地缘尴尬是否因韩、赵被秦国打垮而有所改善?是否又因为魏国在东方的扩张有所改善?是否再因秦军暂时被东方压制有所改善?

如果没有,结局又会是如何?

公元前247年,秦军对赵太原、韩上党、魏汲发起了进攻,之后向魏国的河外地区挺进,魏无忌随之运作五国联合抗秦,将秦军赶回了函谷关。

在击败秦军之后,魏无忌以魏将的名义扑向了韩都新郑紧邻的管城(今郑州),理由是“防止秦军以后水灌大梁”,魏军也在淇水一带(或荥阳一带)击败了韩军。魏、韩大肆火并。

有关魏军对韩兼并的诉求,大抵有二:

一者和公开理由吻合,就是控制大梁上游的水系;

二者是收复韩廷,以拱卫西线的防御。

在魏国对韩进行兼并以后,战败的秦国趁机在上党坐稳,而纵方最强大的楚国似乎意识到了晋人的野心,对魏国发动了两次或三次进攻,最后都被晋人击退。

再之后,秦、赵产生了联合意向,秦将麂公率军攻击魏国的西界,赵相廉颇攻魏国的北界,不过后者因赵孝成王的突然离世而中断,廉颇本人也被迫投魏。至于秦军的攻势,根据《编年纪》的记载,当时秦军对卷城的围攻打到了跨年,最终靠不断的援军才攻克——杨宽先生在《战国史》中指出这是魏军在战国末期相对较强的证据之一。但无论如何我们也要看到,在当时魏国已经陷入了外交孤立,这对处于这一地缘位置的诸侯国而言几乎就等于宣判了死刑。

在魏安釐王末期,魏国暂且还能勉强维护着国家安全。但在魏安釐王及信陵君逝世以后,魏国立即遭到了秦国的大肆攻打,可以被视为命脉的水系通道被秦军打碎,而赵、楚作壁上观,一直次年才对秦国进行了一次反击——虽然这次反击的效果十分凶狠,庞煖部甚至攻到了咸阳东部的蕞,但赵、楚双方都没有让秦国把魏土吐出来的兴趣,而是在压制齐国后回头侵略齐地。

从魏昭王至魏安釐王一朝的走势来看:

魏廷在魏惠王后期至魏惠王时期似乎摸索出了一套相对较为成熟的维护国土安全的模式。

这种模式以外交上的诈术及权谋运作为主要形式,军事手段完全处于次要位置——但也必不可缺。

由于魏国的外交纵深较广,使得魏廷在外交上并不占主动地位时依旧能够凭借成熟的运作模式和有利的时局下而呈现出一种近乎谜一般的从容。不过,晋人似乎从始至终都没有筹划过利用这种从容改变自身窘境的事实。

至魏安釐王一朝时,魏廷在权谋运作上更为成熟,随着外交环境的逐渐转暖以及《魏户律》、《魏奔命律》一类变革的刺激,晋人在外交上的空间和军事上的力量也有所提升,于是形成了“兵四布于天下,威行于冠带之国”的回光返照。

但是,魏廷在如此有利的环境下仍未着手于改善自身的尴尬处境,那么虽有破秦、存赵、攻燕、胜齐、败楚、伐韩之名,但已然丢到了自身立国的根本。

至此以后,晋人也就只能基本上放弃军事行动,全面转向权谋运作当中。

·

魏景闵王一朝时的魏廷运作在魏景闵王即位的第二年,魏国就已被秦军击穿。

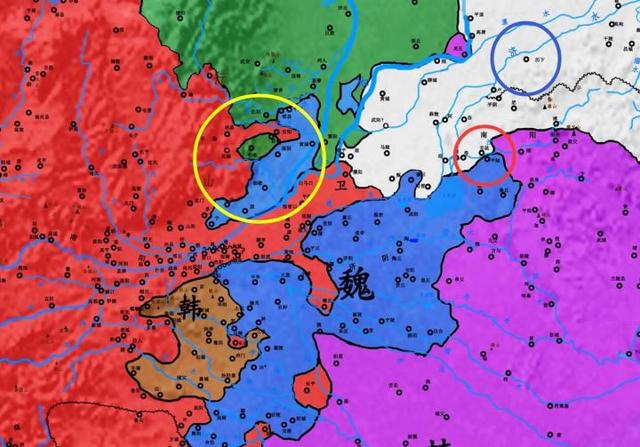

下图为魏景闵王即位初期魏国的版图。

如图所示:

蓝圈即历下,当为魏地;

红圈为平陆,至于和历下之间有哪些领地魏邑不详;

黄圈为邺邑、朝歌、安阳一带,不久后被秦、赵占领。

从图中可以直观地看到,此时魏国虽保留有“五百里”的体量——客观来说,这个体量在中原地区也能算可观——但国土已经打穿,再度陷入了“一分为二”的窘境,魏廷已经很难有效调动国内的战争资源。

似乎是在这一时间节节点,曾有说客游说魏王称应迁都单父,目的无外乎要放弃大梁所在的西部领土,背靠楚国以保留东部领土,不过这一方案未能得到魏廷的采纳。

在魏景闵王一朝时,魏廷有记录的动作主要二:

一是参与秦廷的内部斗争,支援秦廷的某些重臣进行政治斗争;

二是同意了秦国协助攻楚的行动,不过这次战争并无具体结果,似乎并未真正交战抑或并无战果。

除此之外,还有一个有趣的现象,就是:

在魏国灭亡以后,秦攻楚时发生了战国历史上规模最大的一次封君叛乱,当时叛乱的主要地点可能在楚故地的郢都、鄢城一带或魏国东南境的郢陈、鄢陵一带(或魏国东南的其他地区),并明确波及到了原属魏邑的淮阳一带。无论哪个地点属实,都与淮阳存在一定距离,至于淮阳的士人为何附逆不得而知,但不可避免地要提及这样一种可能性——在魏国的领土被秦军击碎以后,魏国东南在地方上可能与楚廷存有暧昧。

总之,在魏景闵王一朝时,晋人已然有了类似于郑人、陈人得过且过的意思。至于区别,韩公室似乎倾向于利用恭顺的态度争取类似于卫公室的待遇,田公室似乎倾向于利用秦人对东方的诉求以换取类似于超卫公室的待遇,魏公室则似乎已经意识到秦人会放过自己,不过也拿不出什么办法。

在魏景闵王死后,魏王假即位。

4年后,秦军对魏国展开了总攻,大梁的城防在水攻中坍塌,魏王假在其间有投降的举动,但最终被秦军格杀。大梁也在之后沦为了废墟。

其后,秦廷下令捕杀魏国群公子,其中有一人因年幼被赦免。不过,这道命令贯彻得不怎么样,魏公子咎、公子豹依旧活到了秦末,并参与之后反秦战争。

至此,这个阻挡秦国东进长达2个世纪的诸侯国终于在筋疲力尽下倒塌。

从整体上来看,魏廷及历代魏君的政治风格基本延续了晋卿的特点,主要表现为狠毒、阴险、反复多变、迷恋权谋诈术、内斗不断又擅长拉拢、严重缺乏退出机制,同时也有着苟且、隐忍、坚韧的特点。上述特点实际与我们熟知的中华文化有较高的吻合度,虽然要特别指出——秦文化、楚文化对中华文化的塑造有着至关重要的作用——但以魏文化为代表的中原文化也不可避免地成为我们这个民族的重要组成部分,其中的一些惯性即使到了今天也在顽强的延续。

现在,回到主题,回看历代魏君的短视。

也许,你会说:

从你我一样的普通人的角度来看,魏国的形势在客观上很难有所改善,所以批判魏君的短视实在不大公平。

但我们也不要忘记:

在向来自负的中国史观中,历史对政治人物的要求从来不是普通,而是杰出甚至是伟大。

(全文完)