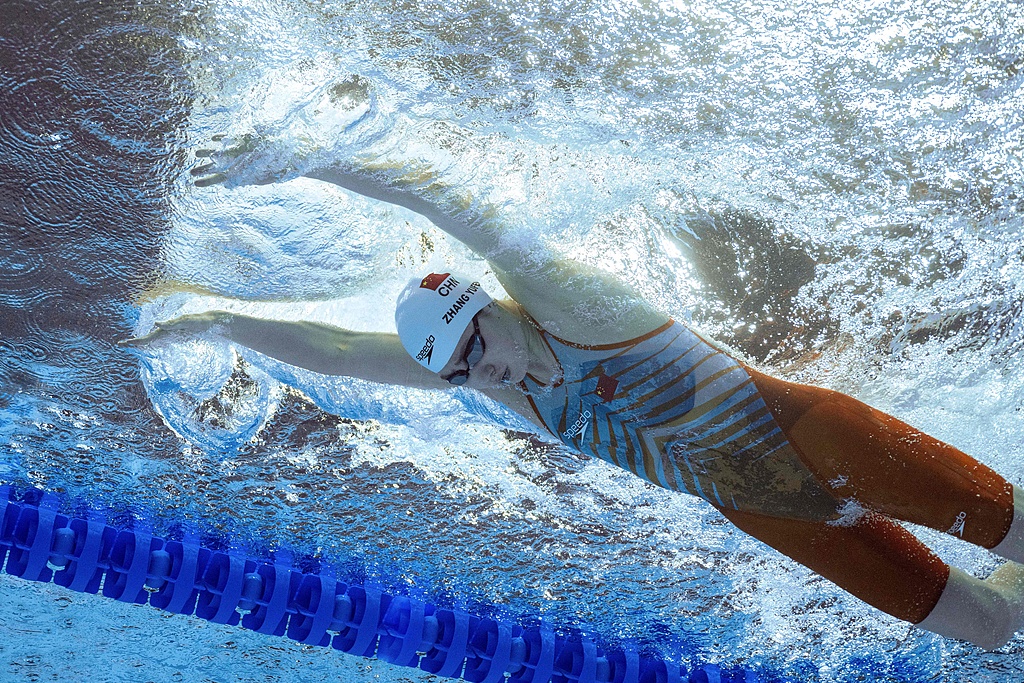

在巴黎奥运会倒计时68天的节点,张雨霏的备战进入科技化攻坚阶段。透过国家游泳中心特制的水下观察窗,128台高速摄像机正以每秒2000帧的速率,将她的每个动作分解为368个生物力学节点。这场"数字化特训"的背后,是中国泳协联合中科院研发的第四代智能训练系统首次全面启用。本文通过张雨霏训练日志的碎片化记录,揭示顶级运动员与技术生态的深度协同。

毫米级动作拆解系统

"入水时右侧肩关节外旋角差0.8°,建议调整右手小指入水顺序" ——这是今晨AI教练推送的首条优化建议。新一代捕捉系统实现三大突破:

六维空间建模:通过激光雷达与惯性传感器的融合定位,构建精度达0.03mm的水下动作模型

流体模拟引擎:实时计算不同划频下的湍流阻力,预判0.5秒后的身体方位

代谢监测阵列:植入式柔性电极持续采集血乳酸/肌氧数据,生成能量消耗热力图

在昨日的200米蝶泳专项训练中,系统检测到张雨霏第二次转身时躯干倾斜角超限2.1°,经调整后单次转身耗时缩短0.15秒。这种"显微镜式训练"使其动作标准度从89.7%提升至93.4%。

神经-肌肉链重塑

翻阅训练日志发现,张雨霏的日常已与科技深度嵌合:

晨间神经激活:7:30佩戴经颅微电流刺激仪,针对运动皮层进行20分钟定向激活

午间虚拟对抗:13:00进入MR模拟舱,与虚拟化的世界纪录保持者进行分段竞速

黄昏生物反馈:18:20通过肌电传感衣捕捉发力序列,优化动作链传导效率

5月19日的重点突破在于"划水动力链重构"。数据显示,其左手推水阶段存在12ms的指间发力延迟,经3D打印定制指蹼矫正后,单次划水推进力提升7.2%。这种精密调控使她50米分段成绩稳定在26.8秒阈值内。

对抗"水感流失"的科技方案

在5月21日的日记中,张雨霏写道:"今天触壁时那种'包裹感'又消失了..."。这指向高水平运动员特有的"水感波动"难题。科研团队为此开发三重应对体系:

智能泳衣:织物内嵌的980个压电传感器实时反馈水流冲击分布

水质适配训练:基于巴黎赛场公布的pH7.6、TDS 290ppm数据,模拟定制训练环境

神经视觉补偿:AR泳镜投射虚拟水流轨迹,强化空间知觉

通过连续7天的触壁压力曲线分析,团队发现张雨霏右手无名指末端的触觉敏感度下降9%,随即采用纳米涂层技术增强其指尖流体感知能力。

竞技状态的数字镜像

训练系统中的"数字孪生"模块正在创造全新训练范式:

动作预演系统:提前48小时模拟比赛日各时段的生理状态波动

疲劳预警模型:通过虹膜震颤频率预测神经疲劳临界点

心理韧性训练:VR场景再现奥运会混合采访区的声光压力

5月15日的训练报告显示,张雨霏在模拟决赛场景下的应激激素水平下降34%,而技术动作稳定性逆势提升2.8%。这种"抗压型提升"印证了科技手段对竞技心理建设的革新价值。

科技赋能的人文思考

在深夜的日志结尾处,张雨霏写下这样的感悟:"当传感器比我的皮肤更早感知水流变化时,忽然明白科技不是冰冷的器械,而是延伸了我们感知世界的维度..." 这种认知正在重塑现代运动哲学:

身体边界拓展:通过外骨骼装置突破关节活动度生理极限

运动记忆存储:将十年训练数据转化为神经网络的连接权重

竞技美学重构:用流体力学曲线重新定义"优雅泳姿"的标准