高铁“亲吻门”背后:当“可爱”成为越界的遮羞布》 广东高铁上那场令人揪心的“亲密接触”事件,犹如一面照妖镜,照出社会对儿童保护认知的深层裂痕。陌生男子以“孩子可爱”为由越界亲近8岁女孩,其荒诞辩解背后,是更值得深究的三大社会命题——当“喜欢”逾越边界,我们该如何守护孩子的安全?

“可爱”何时成了侵犯的通行证? 心理学中的“认知偏差”在此显影:成人往往因儿童外貌符合审美,便误以为获得“亲密特权”。这种心理惯性在公共场合尤为危险——它模糊了“善意喜欢”与“越界侵犯”的界限。正如儿童安全专家所言:“真正的喜欢应建立在尊重边界之上,而非以‘可爱’之名行侵犯之实。”事件中男子的辩解,恰是这种认知偏差的极端表现,暴露出部分成年人对儿童身体自主权的漠视。

文化差异能否成为越界的借口? 男子声称“我们那里可以”,折射出地域文化差异对行为标准的冲击。但法律面前,地域性习俗绝非“免罪金牌”。我国《刑法》明确将“猥亵儿童”列为独立罪名,无论文化背景如何,未经监护人同意的亲密接触均属违法。更值得警惕的是,这种“地域差异”的借口,可能掩盖更普遍的认知误区——将儿童视为“可被喜爱的客体”,而非独立人格的主体。

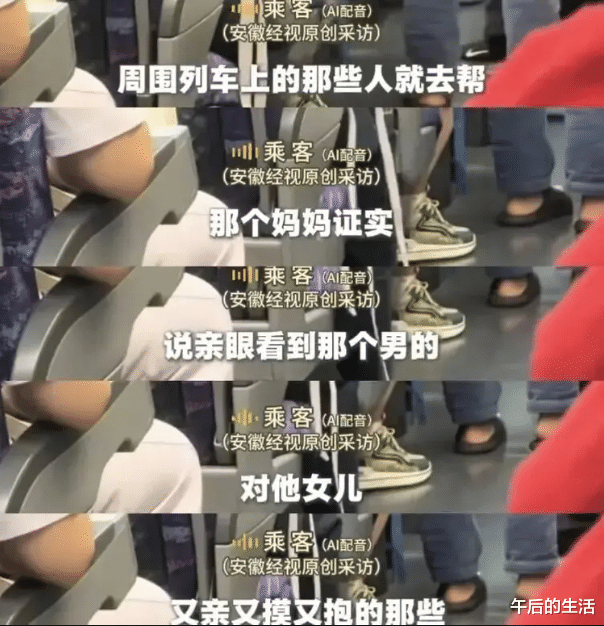

如何构建儿童安全的“防护网”? 事件中的女孩因恐惧蜷缩角落,恰恰暴露出儿童在公共场合的脆弱性。构建安全网络需三管齐下:家庭层面,父母需从小培养孩子的“身体主权意识”,教会他们明确拒绝不舒服的接触;学校层面,应开展情景化防性侵教育,模拟公共场所突发场景;社会层面,需完善公共场所监控体系,同时鼓励乘客对异常行为主动干预,形成“人人都是守护者”的群防格局。

这场风波留下的不应只是愤怒,更需转化为行动智慧。当我们在公共场合目睹类似场景,是选择沉默还是发声?当孩子问“为什么陌生人可以亲我”,我们该如何解释“身体边界”?

此刻,让我们共同思考:在守护儿童安全的道路上,最需要的“武器”是什么?是更严厉的法律,更普及的教育,还是更勇敢的集体行动?欢迎在评论区分享你的故事与见解——毕竟,守护孩子的笑容,从来不是某个人的责任,而是整个社会的使命。