在太多工厂和会议室的墙上,我们都见过鱼骨图——它被画得整整齐齐、枝干分明,好像问题已经被搞定了。可实际情况往往是,问题依旧在那里,团队会议开了两小时,却没人真正搞懂症结在哪里。

这就像你挂了一副山水画在客厅,看着风景如画,但风水却一塌糊涂。

鱼骨图的价值,从来不是“画得多规范”,而是“能不能带着团队找到真相”。今天,优思学院就来认真聊聊鱼骨图的实战技巧,帮你让这条“鱼”游起来。

鱼骨图背后,其实是一种“刨根问底”的思维方式鱼骨图的发明人是石川馨教授,一个深谙“可视化”威力的日本质量大师。他发现,很多时候问题的关键并不是显而易见的那一层,而是被表象掩盖的根因。而人类的认知天性,又总是容易满足于“表面理由”——比如,“客户投诉多”被归因为“客服不够专业”,但这只是表象。

真正的根因可能是:产品说明不清楚、交付周期拖延、品质不一致、客户反馈渠道混乱……如果我们不把这些因素系统地铺陈开,永远只能“头痛医头”。

鱼骨图,正是为了破解这种“认知偷懒”,而生的。

在画鱼骨图时,第一件事不是选分支,而是“鱼头”——也就是我们要解决的问题。

这个问题必须是具体、可衡量的,比如:

不良率持续高于3%

客户投诉月均超过5件

新员工离职率超20%

如果你写的是“质量差”“满意度低”“团队效率不足”这种“抽象空洞”的问题,对不起,你的鱼已经翻肚了。

优思学院建议:问题陈述要精准、聚焦、可量化。

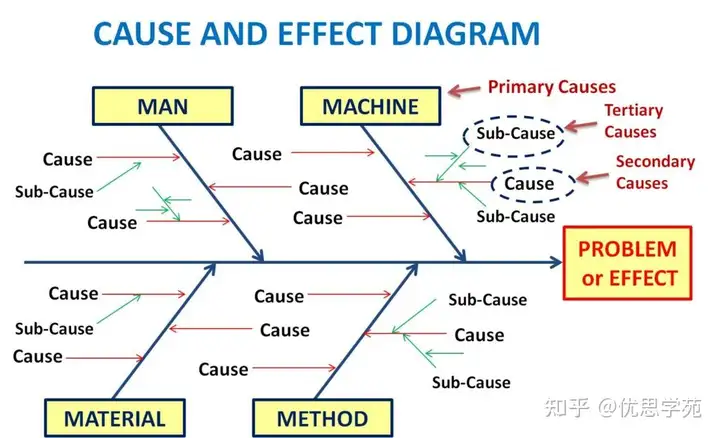

“六大类”是参考,而非公式模板传统鱼骨图常用的六大类因素包括:

人(Man)

机(Machine)

料(Material)

法(Method)

环(Environment)

测(Measurement)

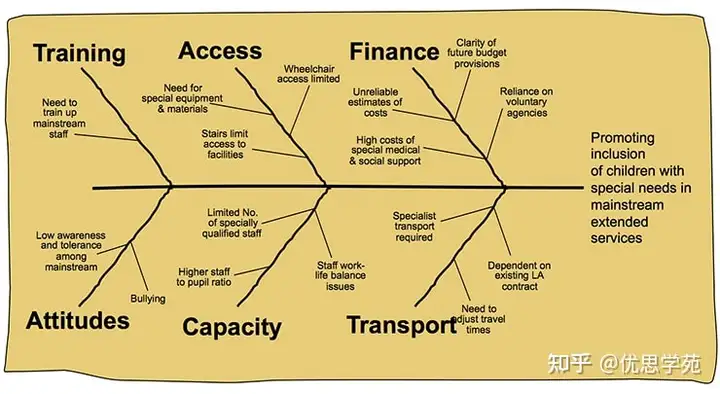

这六个大类来源于制造业,但如果你在医院、金融、互联网行业照搬,会发现根本不适用。

在银行服务流程中,你可能更需要分类为:

系统问题

流程问题

培训问题

客户习惯

内部沟通

合规限制

鱼骨图的精髓不是“填空题”,而是“自定义目录”。类目的设定必须服务于问题本身,不要因为“非标准”而放弃思考。

让鱼骨“动”起来:团队共创才有价值一张高质量的鱼骨图从来不是某个专家闭门造车的结果,而是一群人一起“吵”出来的共识图。

怎么“吵”才有效?

优思学院推荐实战步骤如下:

头脑风暴:团队成员围绕主问题,尽可能列出所有可能原因,杜绝“思维过滤器”。

贴便利贴法:每人写便利贴,分类贴在大纸板上。用“归类”代替“争论”。

层层追问法:“这个问题背后的原因是什么?”“为什么会发生?”用“五问法”不断向根因深挖。

分支明确化:把归类好的因子贴到鱼骨图的相应位置,逐步构建图形。

优先级排序:通过投票或数据验证,识别最可能影响主问题的几个关键因素。

这一过程的核心不是画图,而是集体认知的对齐。

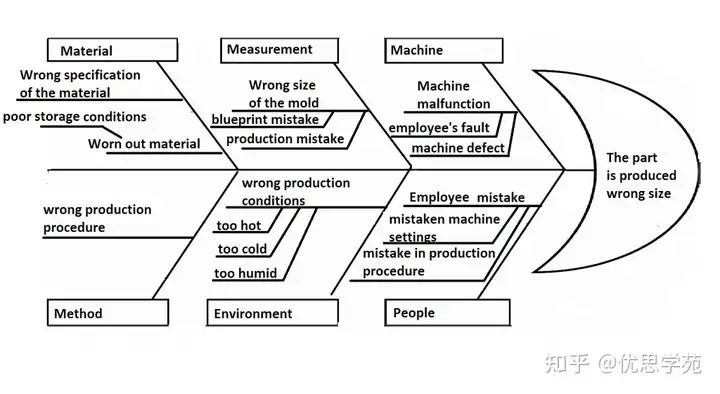

用鱼骨图解决实际问题:案例中的智慧在《六西格玛管理统计指南》中曾提到,某电子制造企业在提升生产线良品率时,采用了鱼骨图进行问题分析。初始假设是设备老化,团队迅速提出“更换设备”的建议。

但通过鱼骨图展开,发现更多的影响因素集中在人(操作习惯)、法(作业标准不清)和测(检测工序滞后)几个维度,根因竟然是作业指导书更新滞后导致的流程误差。

设备反而不是最大问题。

这个案例说明,鱼骨图让我们避免了“拍脑袋决策”,而是用结构化思维对症下药。

你真的找到“根因”了吗?——引入验证机制鱼骨图画完后,并不意味着“分析完成”。许多团队常常在这里戛然而止,以为“既然画出来了,就是真实的”。

其实,画图只是“假设提出”,接下来才是验证。

怎么验证?

通过数据分析验证因子与主问题的相关性

使用Pareto图识别最主要的因素

设计小实验测试关键因子的影响

如果这些验证不做,鱼骨图就像是一本“没写结尾的小说”——有头没尾,不了了之。

随着Minitab、Excel模板等分析工具普及,鱼骨图也从“白板手绘”变得更加灵活、数据驱动。某些工具甚至能直接将问题和因果关系与数据模型连接,实现动态分析。

数字化鱼骨图的优势在于:

更易更新和分享

可与其他工具如FMEA、控制图、流程图等联动

能作为质量改进报告的标准组成部分

在数字化六西格玛的实践中,鱼骨图已经被集成进分析链条,而不再是独立存在的工具。

如果你把鱼骨图当作考试题,那它永远只是一张“纸上鱼”现实中,太多质量管理者把鱼骨图当成一种“交差工具”,项目汇报时用它“装点门面”,结果是失去了它原本应有的锋芒。

优思学院始终认为:鱼骨图是一种集体思维的催化器,它的价值不在于美观,而在于是否能推动“认知的转变”和“行动的变化”。

所以,下一次当你在会议中被要求“画一张鱼骨图”时,不妨先问一句:

“我们是为了画图而画,还是为了找到真因去改?”

常见问题答疑Q1:鱼骨图和5 Why有啥区别?可以一起用吗?当然可以。5 Why 是“纵向刨根”,鱼骨图是“横向展开”,搭配使用效果最佳。

Q2:所有项目都适合用鱼骨图吗?不一定。对于问题结构简单、根因清晰的场景,用鱼骨图反而浪费时间。它更适用于复杂系统、多因多果的问题。

Q3:一个因素可以出现在多个主干中吗?可以,但要避免重复。如果同一个因素影响多个方面,应考虑它是否更适合作为“横向主题”来呈现。

Q4:怎么避免会议陷入“无休止讨论”?设定时限,使用便利贴法汇总观点,避免个别成员主导,推荐配备一名“引导者”负责节奏控制。

Q5:有没有标准格式或模板?虽然有标准模板,但不建议机械套用。最好根据团队的语言习惯和问题特性灵活设计,格式其次,思路为先。