公元1722年12月20日,圣祖康熙皇帝驾崩。

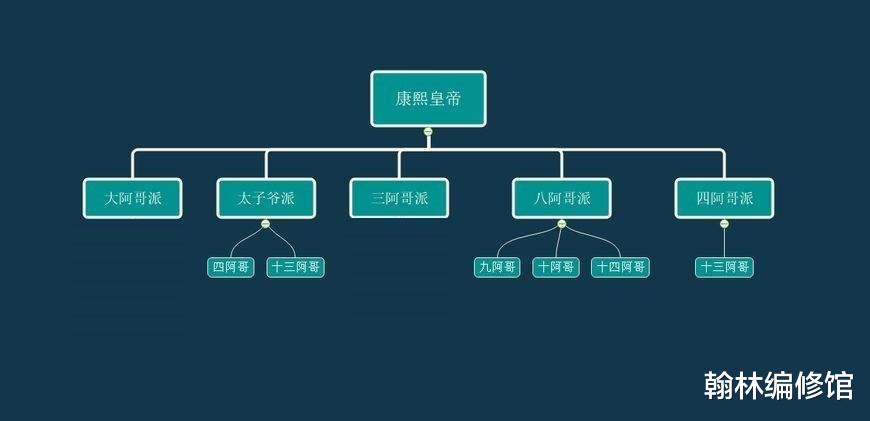

他留给雍正的,是一个“残破的盛世”,一切看似花团锦簇,但实际上官员贪腐严重、老百姓税负不均、西北准噶尔战事未平、朝廷决策效率低下、九子夺嫡后派系分立严重。

作为后来大清皇帝天花板的雍正,上位之后展现了自己卓越的执政能力,在康熙晚年宽松治理所积累的“制度熵增”与“财政耗散”中,为帝国强行“上紧发条”。

一、权力的熔炉:锻造绝对皇权

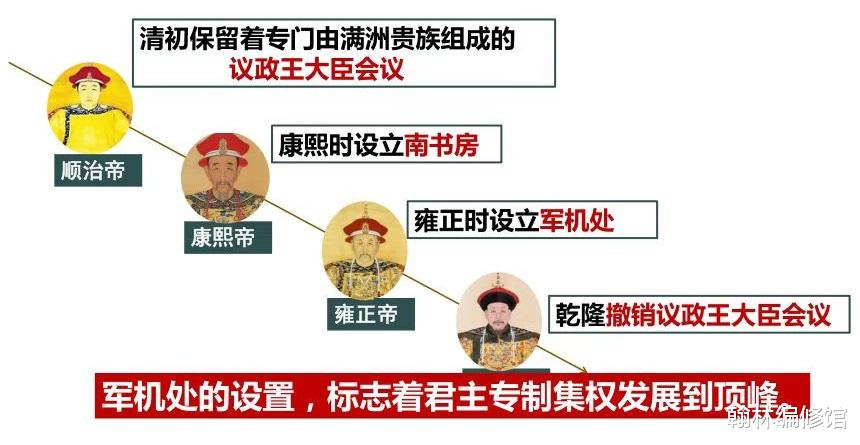

雍正的改革始于权力中枢的重构。他深谙康熙后期皇权受制于满洲贵族与官僚集团的困境。为此,他打造了两柄利器。

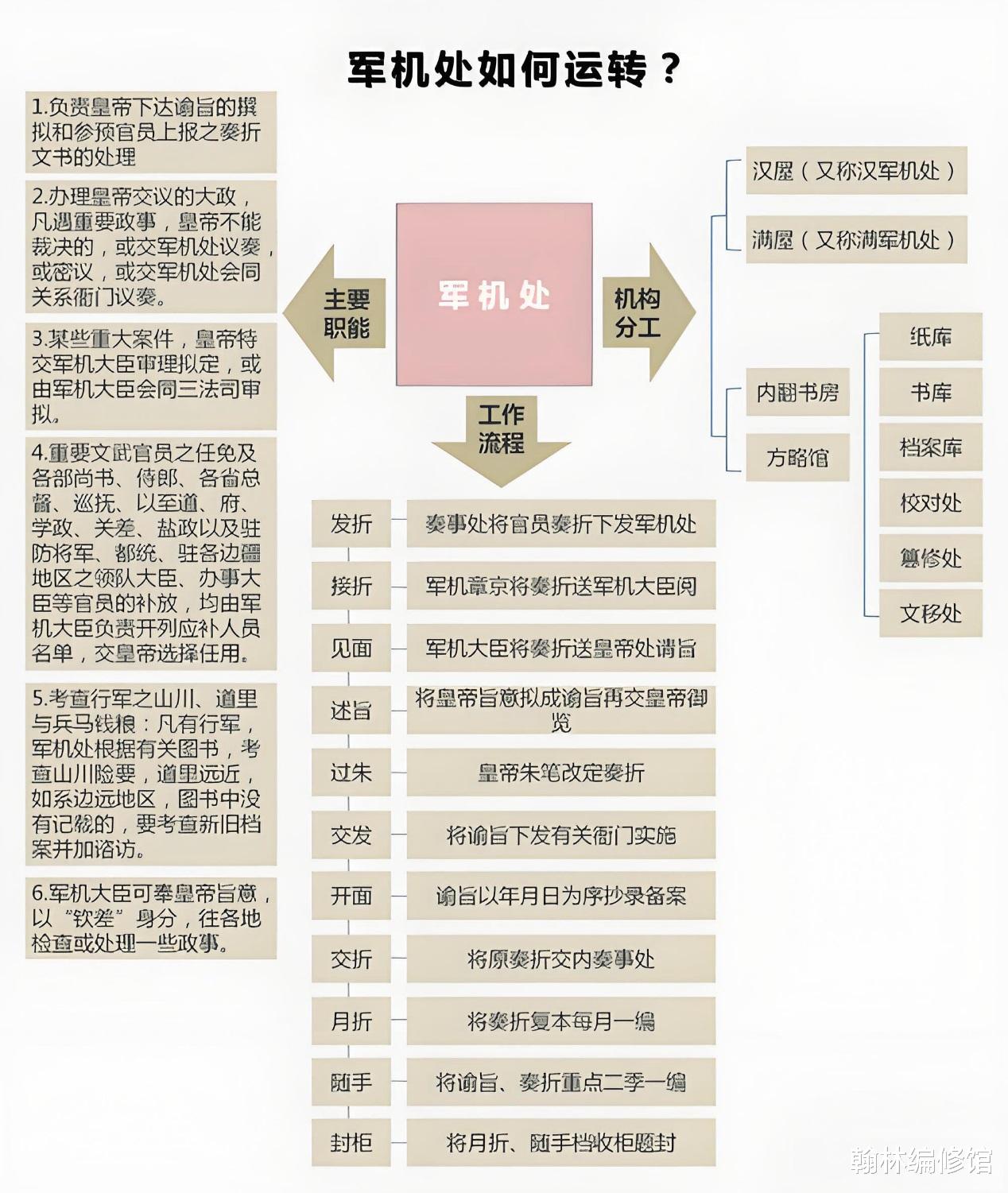

一是创设军机处。

军机处成员由皇帝亲选,无官署,无属吏,每日承旨,高效运转。起初为应对西北军务而设,当时的内阁制度决策流程冗长,无法适应瞬息万变的战场。

随着雍正给军机处不断加权,军机处迅速演变为帝国的最高决策引擎。议政王大臣会议彻底被取代,内阁沦为处理常规文书的机构。

自此,皇权绕过了一切传统的制度性制约,形成了“乾纲独断”的终极形态。

二是完善密折制度。

自古便有皇权不下乡的说法,说的是皇权的管理半径其实很小,无法渗透到基层。

雍正为了消除这种信息不对称,极大地扩展了拥有密折奏事权(也就是打小报告)的官员范围,从封疆大吏延伸至中级官员。

成千上万的密折构建起一张直达皇帝的信息天网,地方动态、官场隐私、民间舆情皆绕过科层官僚体系,直达御前。

这两项制度,一项收拢决策,一项掌控信息,如同为皇权打造了一副坚不可摧的甲胄,将君主专制推向了中国帝制时代的顶峰。

二、财政的手术刀:重塑国家经济肌体

如果说集权是雍正的“政治手术”,那么其对财政经济的改革,则是一场更为精细的“器官移植”。

康熙晚年的盛世光环下,是国库空虚、吏治腐败、税赋不公的沉疴。

他精准地切入三大病灶:

首先,推行“摊丁入亩” 。

康熙朝末期,税赋制度有一个极大的弊端,就是按照农民的人头征税。即不管农民名下是否有地,都要征税。

“富者田连阡陌,竟少丁差;贫民地无立锥,反多徭役”。

即地主名下土地连成片,但家里人少,税负很轻。而贫民名下无地,只能给地主打工勉强过活,但仍然按人头征税。

于是,雍正推出了摊丁入亩的政策,将历代相沿的丁银(人头税)均摊入地亩,按土地占有量征税。

此举终结了延续数千年的人头税,将税负与土地占有量挂钩。农民流离失所和藏匿人口的问题得到了根本性解决。

其次,实施 “火耗归公”与“养廉银” 。

火耗的诞生与明代赋税货币化改革直接相关。张居正推行“一条鞭法”后,国家税收统一征收银两,但百姓缴纳的多为碎银,需熔铸成标准银锭上缴国库。

熔铸过程中因氧化、蒸发等技术原因产生损耗,州县官吏以“弥补火耗”为名,在正税之外加征银两,实际加征额远超真实损耗,差额多被官员私吞。

明代火耗率普遍达正税的20%-30%,等到康熙朝末期,部分地区甚至高达50%。老百姓苦不堪言。

雍正于是推出了火耗归公,将火耗法定化、公开化,收归国库,再以此款项发放远高于正俸的“养廉银”。

尽管无法根除腐败,但它规范了财政流程,大幅缓解了基层官吏对民众的肆意盘剥。

最后,以铁腕手段清查钱粮亏空。

他派出钦差大臣,严令追缴,对贪腐官员甚至推行“追赃至死,子孙代偿”的极端政策。

这种近乎残酷的整顿,迅速充盈了国库。国库存银从康熙末年的两千多万两,猛增至雍正末年的超过六千万两,为后来的乾隆时代积累了雄厚的物质基础。

三、社会的规尺:整饬秩序与巩固边疆

雍正的改革触角,深入社会肌理与帝国边疆。

在社会层面,他颁布了废除贱籍的政令,解放了浙江惰民、山西乐户、安徽伴当等世代受歧视的群体,允许他们“转为良民”。

在森严的等级社会中撬开了一道缝隙,赋予了底层民众改变命运的法律可能,体现了其务实治理中对“人力资源”的释放。

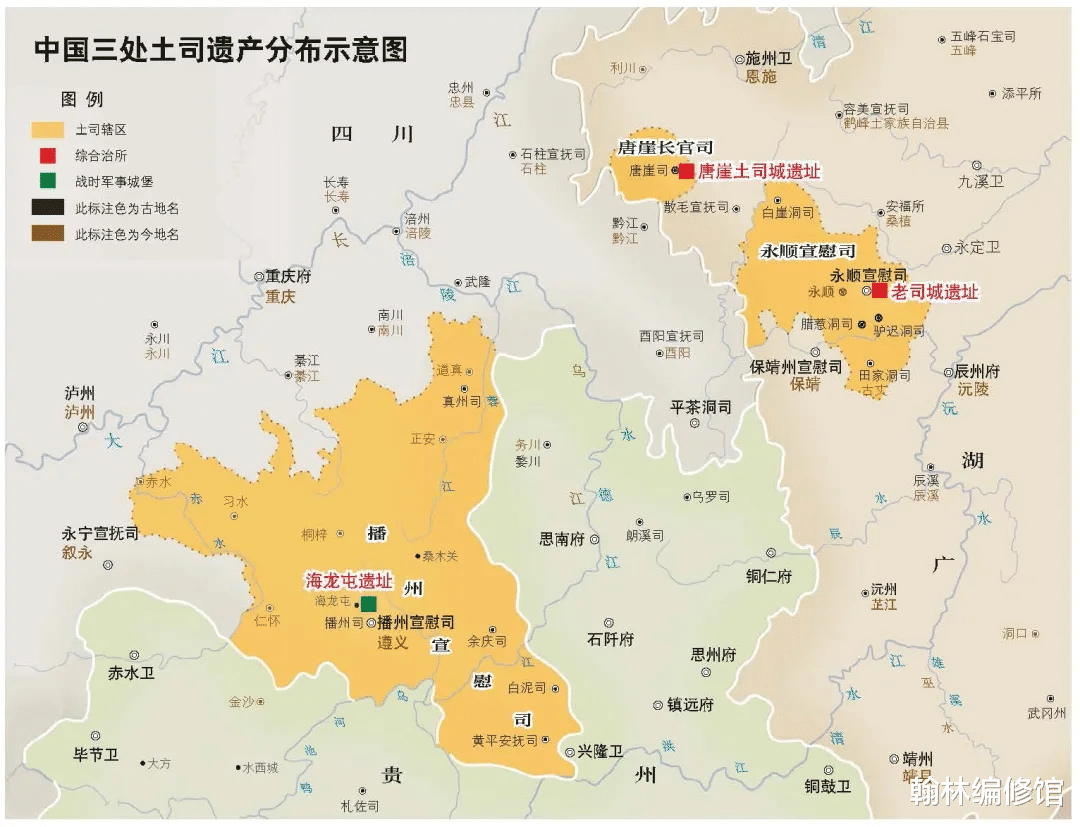

在边疆层面,他强力推行 “改土归流” 。在西南少数民族地区,废除世袭的土司,改设由中央任免、可流动的“流官”。

此举将原本处于半独立状态的土司领地,直接纳入郡县管理体系,促进了民族一统,其影响直至今日。

四、孤独的校准者:历史功过与回响

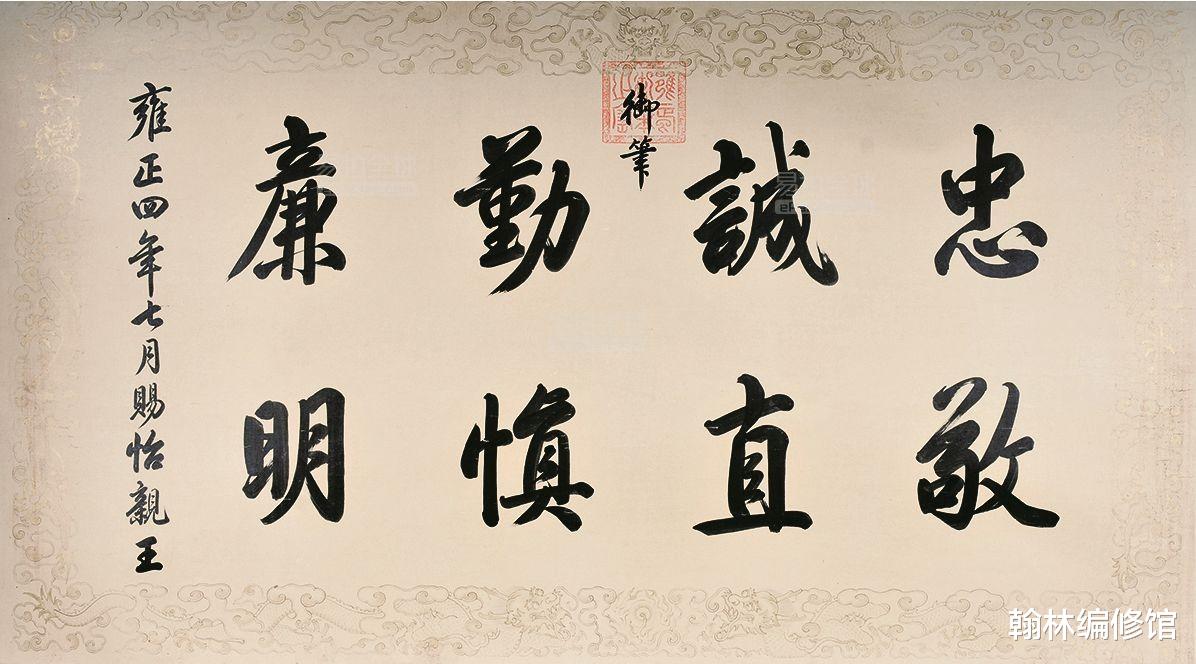

雍正的十三年,是高度浓缩、高强度运转的十三年。他每日批阅奏折至深夜,朱批动辄万言,字里行间充满个性化的训诫、追问与实务指导。

雍正就像一位严厉的帝国钟表匠,在王朝的“盛世钟摆”开始晃动、节奏紊乱之时,以近乎偏执的精准,强行校准了它的内部机芯——整顿了财政,刷新了吏治,强化了中枢,巩固了边疆。