您是否曾经历过长时间的飞行或驾车后,感觉腿部肿胀、发酸?是否曾因手术或伤病需要长期卧床?又或者,您是否注意到身边的亲友在久坐办公后突然出现腿部不适?这些看似平常的场景背后,可能隐藏着一个被称为“隐形杀手”的健康威胁——静脉血栓栓塞症。

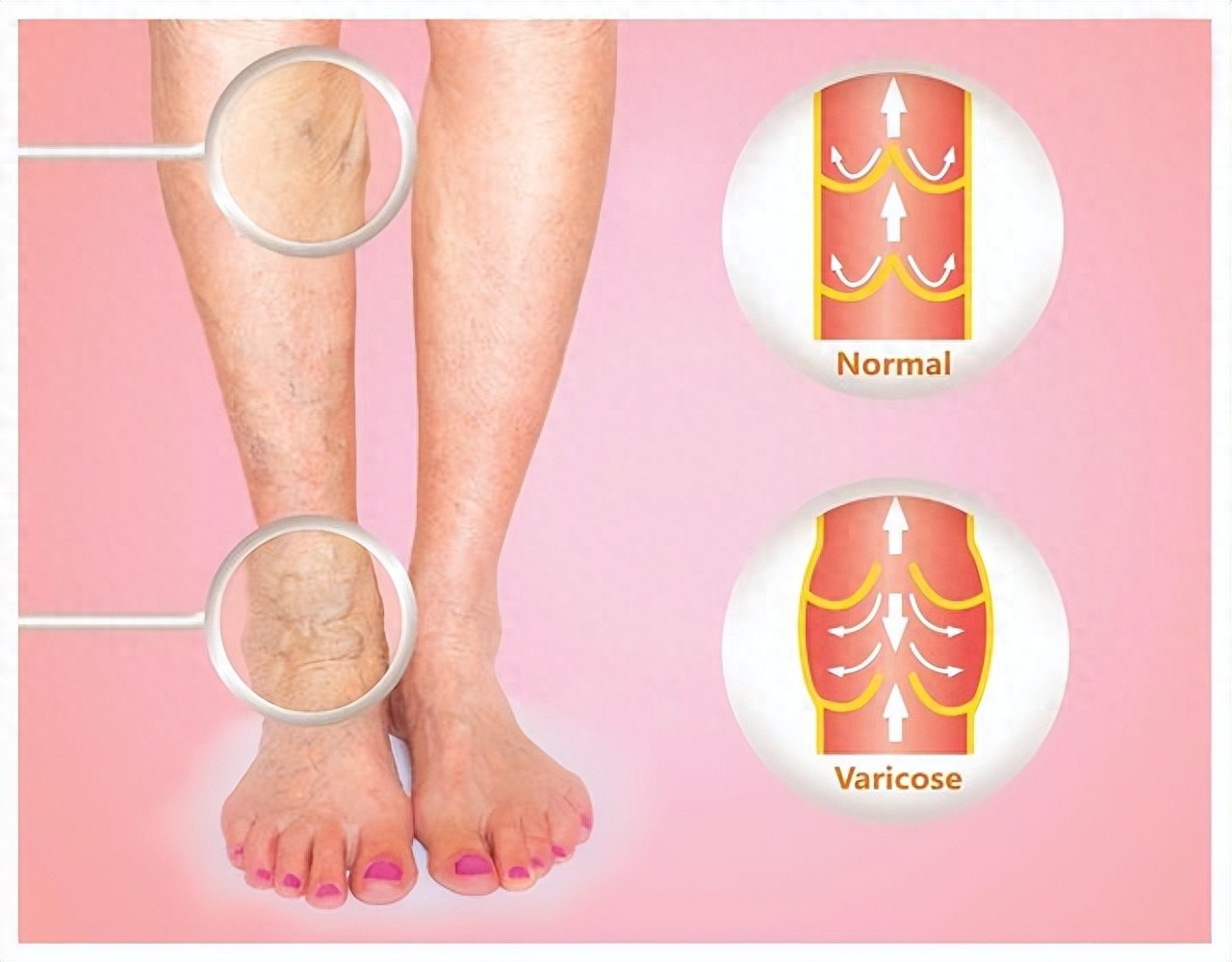

为什么你的下肢成了"血栓重灾区"?

想象一下,你的下肢静脉就像一条从脚底通往心脏的"高速公路"。当这条"路"上出现"堵车"(血栓),血液回流受阻,就会引发肿胀、疼痛。而下肢之所以成为"重灾区",原因很简单:

1. 血流速度慢:静脉壁薄、弹性差,不像动脉那样有强大心脏推动,主要依赖肌肉收缩和重力回流。久坐不动,血流速度下降50%,就像"高速路"变成了"拥堵的乡间小路"。

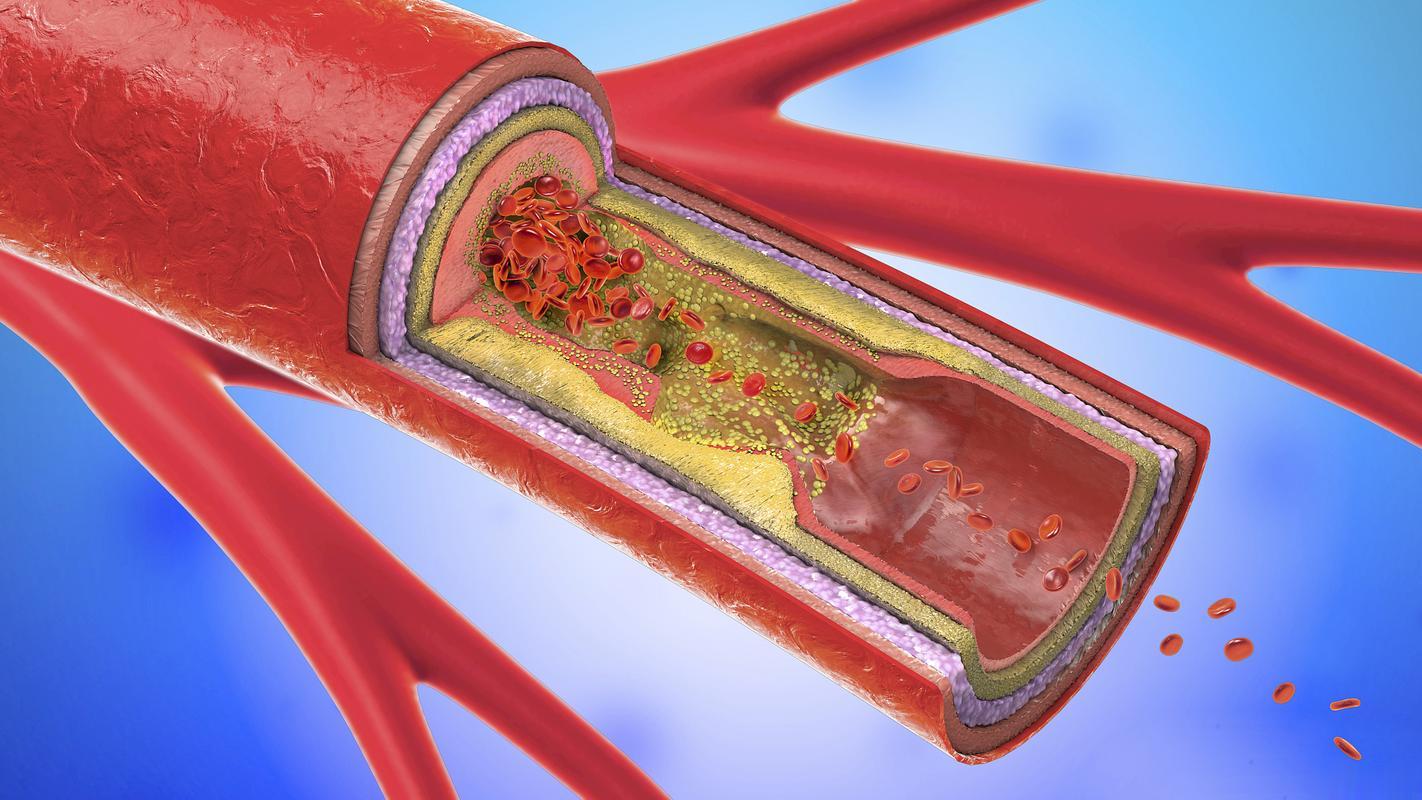

2. 血管"受伤"了:静脉输液、骨折、皮肤擦伤都可能让血管内壁受损,就像道路破损后容易积聚泥沙。

3. 血液"变稠了":手术、创伤、熬夜、高脂饮食会让血液处于"高凝状态",就像把水变成了浓稠的糖浆。

当这三重因素叠加,"血栓堵车"就发生了——从下肢静脉悄然蔓延,一旦脱落,就可能直奔肺部,引发致命的肺栓塞。

你可能正在"高危名单"上!5类人群需警惕

你可能正在"高危名单"上!5类人群需警惕别以为静脉血栓只发生在"老年人"身上。以下5类人群,你的风险正在悄悄飙升:

1. 久坐族:程序员、教师、司机、空姐,连续坐1小时,血流速度下降50%。你以为只是"腰酸背痛",其实是血管在求救!

2. 术后/产后人群:手术后卧床、产后休养,血栓风险飙升5-10倍。一位产后妈妈在月子期间因久坐,下肢肿胀3天后突发肺栓塞,险些丧命。

3. 40岁以上人群:血管弹性下降,每增加10岁,风险翻倍。一位45岁工程师因连续加班,下肢肿胀被误认为"肌肉拉伤",3天后猝死。

4. 肥胖/三高人群:高血脂、高血糖损伤血管内皮,血液更易"结块"。一位BMI 32的白领,因体重超标,下肢肿胀被忽视,最终导致肺栓塞。

5. 长途旅行者:飞行6小时以上,被称为"经济舱综合征"。一位年轻白领在飞往上海的航班上,因长时间不动,下肢肿胀,最终在落地后突发肺栓塞。

特别提醒:即使没有基础疾病,长途旅行(如飞行6小时以上)也可能因"经济舱综合征"诱发血栓!

3个"求救信号",单侧肿胀是关键!

3个"求救信号",单侧肿胀是关键!静脉血栓早期往往没有明显症状,但当它开始"作祟",身体会发出这些信号:

1. 单侧下肢肿胀:这是最典型、最重要的信号!肿胀通常出现在小腿或大腿,皮肤发红、发烫,像被"火烤"一样。双侧肿胀多为其他原因,单侧肿胀需高度警惕。

2. 疼痛与沉重感:患肢有持续性疼痛、沉重感,尤其在站立或行走时加重。不是普通的"酸痛",而是"胀痛",像被"绑"住一样。

3. 皮肤颜色变化:患肢皮肤颜色可能变深、发紫,甚至出现"青紫色"。

关键提醒:不要按摩或热敷肿胀部位!这可能导致血栓脱落,引发致命的肺栓塞!

科学预防3步走:从"坐不住"到"稳如山"

科学预防3步走:从"坐不住"到"稳如山"预防静脉血栓,不需要复杂药物,只需3个简单习惯,就能让血管"畅通无阻":

✅ 第一步:动起来!每30分钟"血管重启"

踝泵运动:坐姿或卧姿,脚尖向上勾(背屈)再向下压(跖屈),像"踩油门"一样,每小时做3组,每组10次。这是最有效的预防方法!

定时起身:每30分钟站起接水、上厕所,活动5分钟。别再让"办公室坐"成为常态!

旅行小贴士:飞行中每小时走动1次,或在座位上做踝泵运动,防止"经济舱综合征"。

✅ 第二步:穿对"血管守护者"——医用压力袜

怎么选:选择医用二级压力袜(压力值23-32mmHg),晨起穿,睡前脱。

怎么穿:大腿根部松紧以能伸入1指为宜,袜子不能过紧或过松。

为什么有效:压力袜像"血管的隐形支撑",促进血液回流,减少血栓形成风险。

✅ 第三步:喝对水,吃对"抗栓食物"

多喝水:每天1500-2000ml水,避免浓茶、咖啡利尿。水是"血管的清洁工"。

"抗栓食物"清单:

黑木耳:含腺苷,能抑制血小板聚集;

深海鱼:富含Omega-3,降低血液黏稠度;

番茄:含番茄红素,保护血管内皮;

菠菜:富含叶酸,降低同型半胱氨酸(血管"杀手")。

治疗黄金期:抓住72小时关键窗口

治疗黄金期:抓住72小时关键窗口一旦确诊静脉血栓,需立即启动“抗凝-溶栓-取栓”三阶梯治疗:

1. 抗凝治疗:急性期使用低分子肝素桥接华法林,INR控制在2.0-3.0。新型口服抗凝药(如达比加群)起效快,无需调整剂量。

2. 溶栓治疗:对于股青肿等危重情况,48小时内启动导管直接溶栓(CDT),可使血管再通率提升至85%。但需警惕颅内出血等严重并发症。

3. 介入治疗:经皮机械血栓清除术(PMT)联合下腔静脉滤器植入,可使肺栓塞风险从15%降至2%。滤器需在30天内取出,避免血栓形成风险。

静脉血栓的防治是一场与时间的赛跑。从识别高危因素到建立三级预防体系,从抓住黄金治疗期到规范康复管理,每个环节都关乎生命质量。

记住,当你长时间保持同一姿势时,不妨做做踝泵运动;当你准备长途旅行时,记得穿上弹力袜;当你接受手术时,主动与医生讨论血栓预防方案。