崇祯十七年三月十九日,北京煤山的歪脖子树下,大明最后一位皇帝朱由检用三尺白绫结束了自己的生命。

临死前,他在衣襟上写下“诸臣误朕”,却没料到,那些被大明用大半赋税供养的皇族、太监、锦衣卫,此刻正忙着把家产藏进地窖。

当国家需要流血时,这群最该保卫皇权的人,却成了跑得最快的“蛀虫”。这不是简单的忘恩负义,而是一场由制度亲手埋下的亡国悲剧。

一、龙子龙孙的“人口爆炸”:从24个王爷到记载中的百万寄生者,朱元璋的祖制如何养出吞金巨兽?

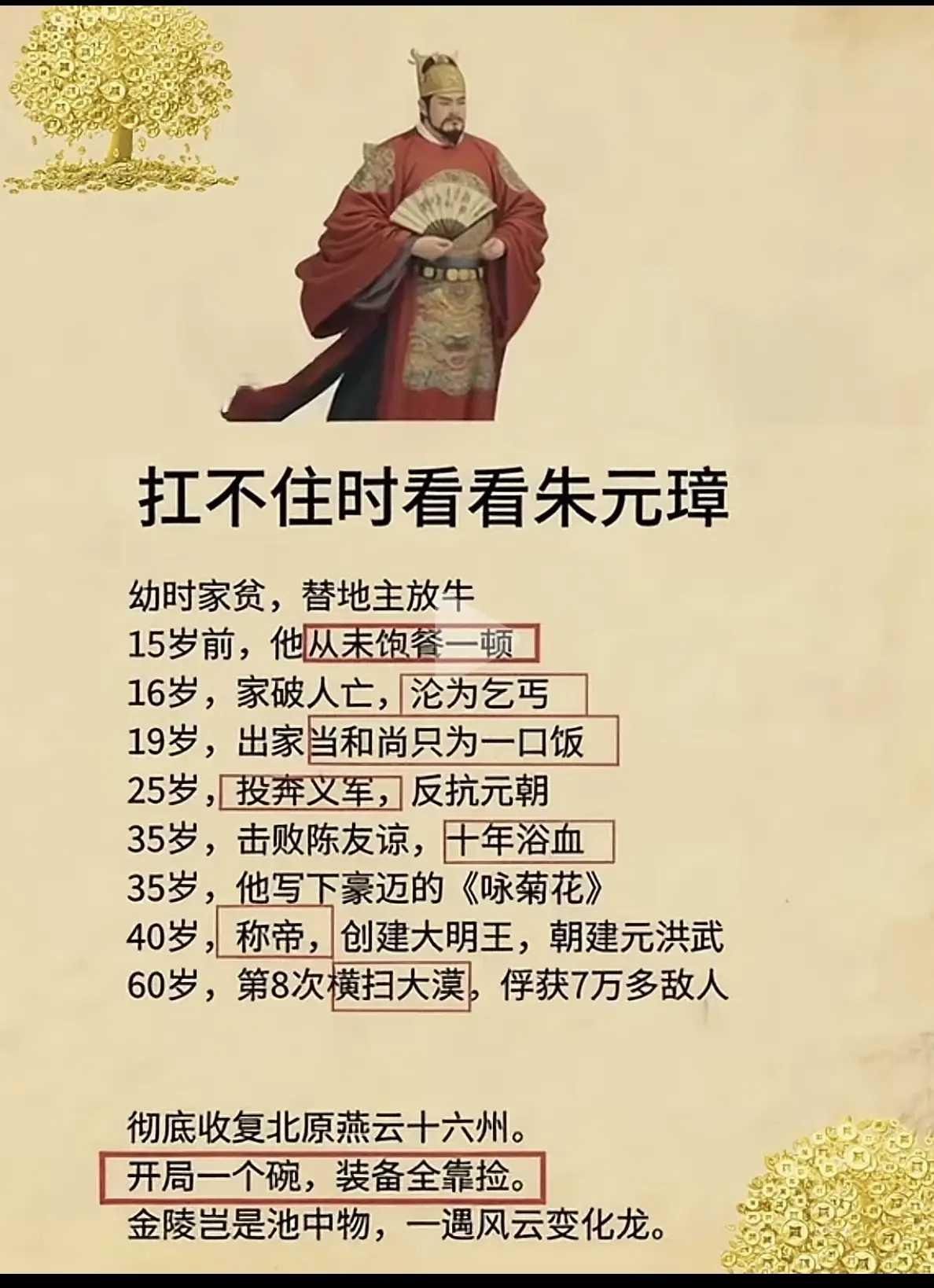

洪武皇帝朱元璋大概做梦也想不到,他给子孙定下的“金尊玉贵”制度,会在两百年后变成勒死王朝的绞索。

这位放牛娃出身的皇帝,生怕子孙受穷,规定亲王年俸万石,郡王两千石,最低等的奉国中尉也有两百石,还不用交税。

更绝的是,宗室不用干活,生下来就有爵位,生儿子还能领“人口红利”——多生一个,朝廷就多给一份禄米。

到了万历年间,山西庆成王一支,居然从1人繁衍到682人,平均每年生30多个!

据明末部分史料记载,整个大明宗室人口或达百万之众(学界多认为实际在数十万规模)。

这哪是皇族?分明是按指数级增长的“财政黑洞”。

万历二十九年,河南布政使司上报:全省每年税粮192万石,而当地宗室岁禄就要吃掉190万石,剩下2万石连官员工资都不够发!

土地兼并更是触目惊心。

王爷侯爷们靠着“天潢贵胄”的身份强买强卖,福王朱常洵一次就被赐田两万顷,相当于河南全省耕地的十分之一。

到明末,山西、河南等地的宗室田产占比达十之七八,且全部免税。朝廷要打仗、要赈灾,只能去榨自耕农的油水,您说这世道能不反吗?

崇祯十七年,李自成围攻洛阳,福王朱常洵家里金银堆积如山,却不肯拿出一分钱犒劳守军。

城破后,这位王爷被农民军处决,讽刺的是,他的儿子后来在南京称帝,第一件事仍是给宗室加官进爵。

亡国的种子,早就在这种“只知吸血,不知报国”的制度里埋下了。

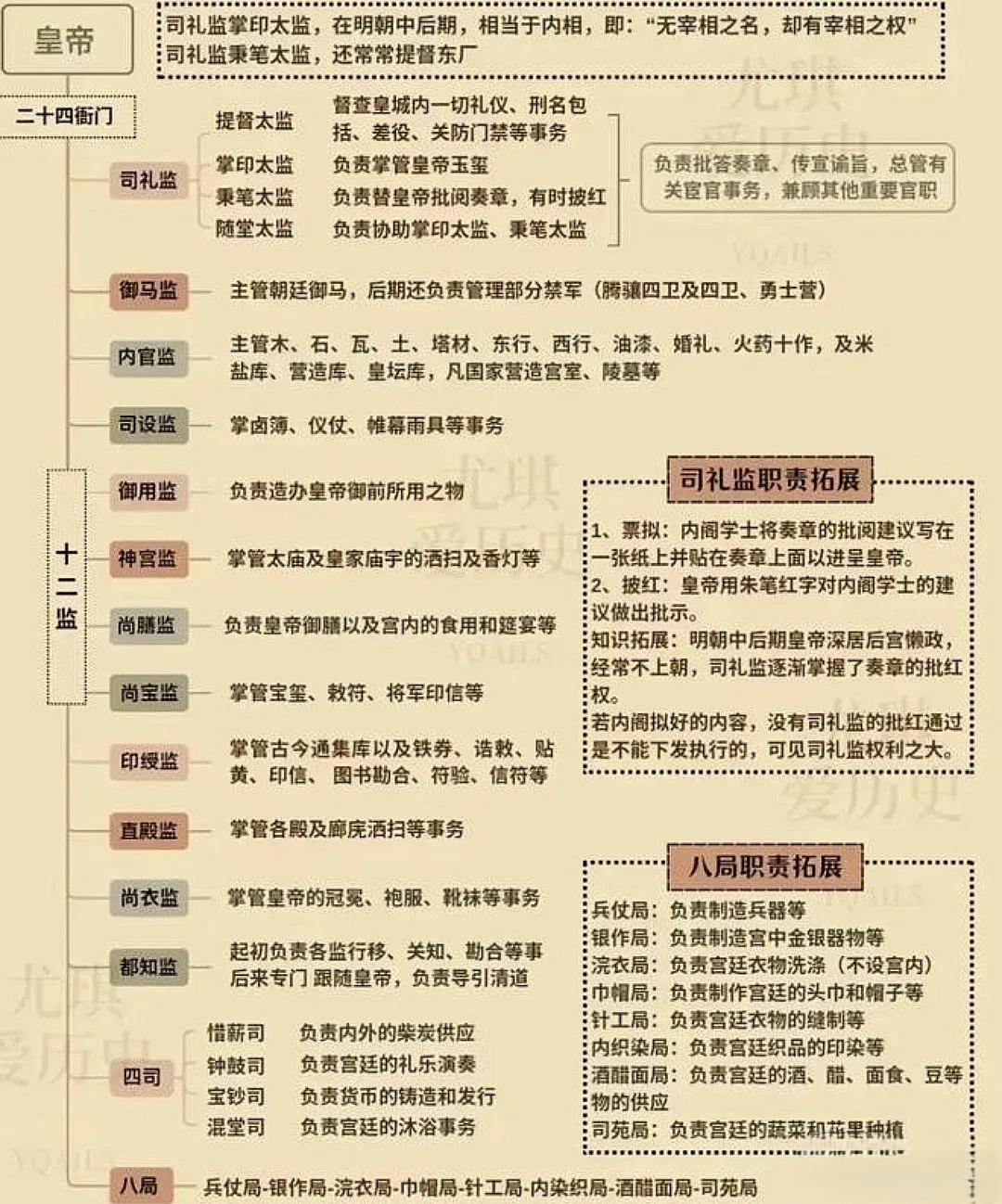

二、阉党数万的“影子帝国”:从批红权到二十四衙门,太监如何把皇宫变成“国中之国”?

当崇祯在煤山自缢时,皇宫里那数万太监去哪了?

多数正在打包主子们的金银珠宝,准备迎接新主子。

这帮被皇帝视为“家奴”的人,靠着特权构建起庞大的利益网络。

明朝太监的权力有多吓人?

他们掌握“批红”大权——皇帝的圣旨,司礼监太监拿红笔一勾就生效,能和内阁的“票拟”分庭抗礼。

英宗时的王振、武宗时的刘瑾、熹宗时的魏忠贤,哪个不是权倾朝野?

皇帝还专门设立二十四衙门,东厂、西厂全由太监掌管。

正德年间,大太监刘瑾搞出的“内厂”,权力比东西厂还大,抓人审案全凭一张嘴。

人数膨胀带来惊人消耗。

皇宫里做饭的厨子最多时有数千人,每年消耗的猪数量巨大。

这些太监除了伺候皇帝,更多是忙着捞钱。

他们奉旨到各地“镇守”,名义上是监督官员,实则抢地盘收税。

万历年间,太监陈奉到湖广征税,逼得老百姓打死了他的爪牙,这种事在明朝中后期已是家常便饭。

国难当头时,这帮人跑得比谁都快。

崇祯十七年,李自成破城前,只有司礼监太监王承恩跟着皇帝上吊,大部分太监早就打开宫门投降。

魏忠贤当年能把生祠建到全国,权势熏天,可真让他带兵打仗,却连盔甲都穿不动。

这帮人靠皇权吃饭,却从没想过为皇权卖命,换个皇帝照样磕头喊万岁,何苦拼命?

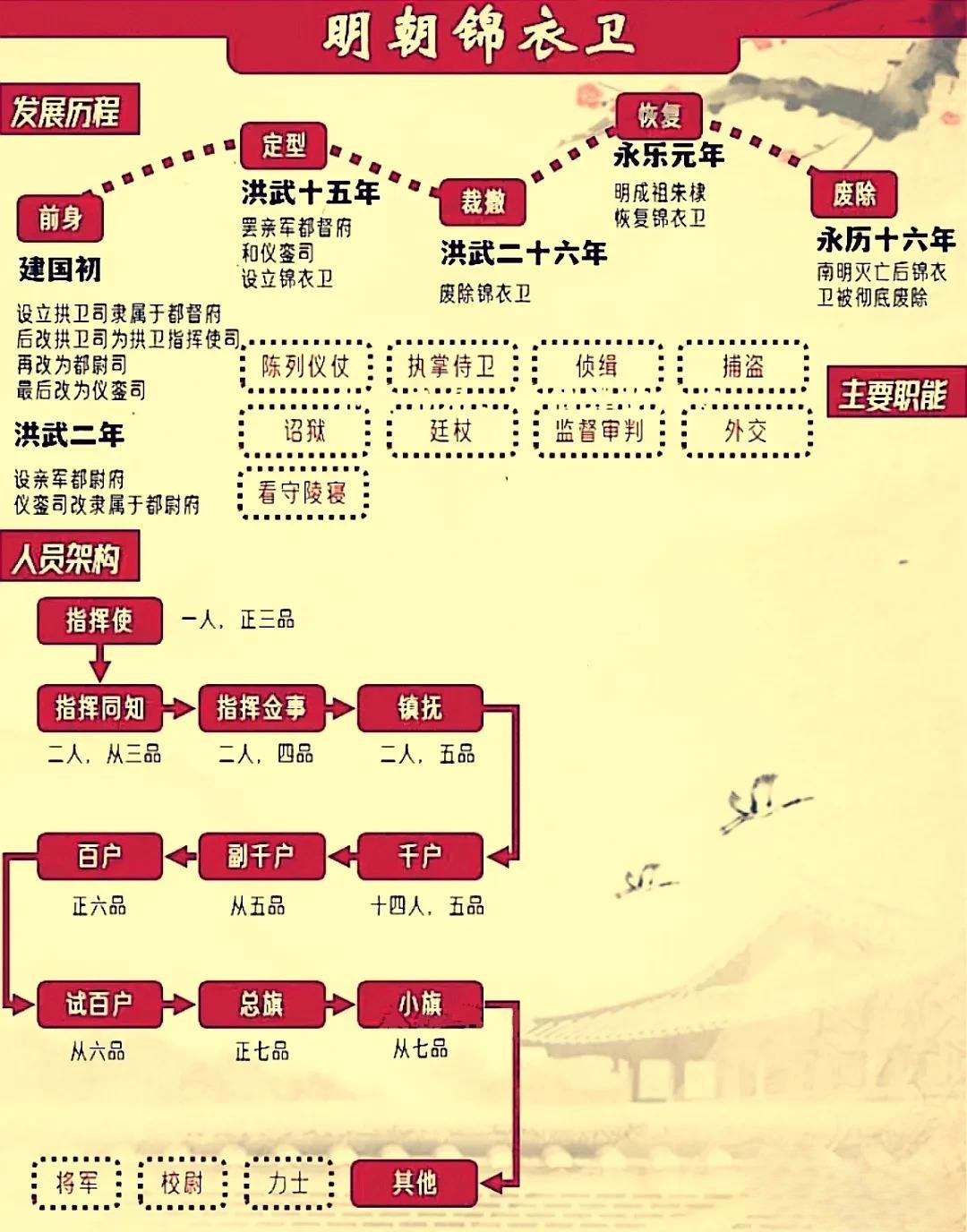

三、十五万锦衣卫的“白色恐怖”:从监视百官到吃空饷,皇帝的“特务部队”如何变成蛀虫窝?

提起锦衣卫,您可能想到飞鱼服、绣春刀,威风凛凛。

可到了明末,这十五万“天子亲军”中,多数都是挂名领饷的关系户。

朱元璋设立锦衣卫,初衷是让他们“巡查缉捕”。

这帮人特权大到什么程度?

不用经过刑部大理寺,直接抓人用刑,甚至先斩后奏。

正德年间,锦衣卫人数就有六万,到明末记载达十五万。

万历年间,锦衣卫指挥使刘守有的手下校尉们,平时根本不上班,天天在外面做生意,唯独领工资时一个不少。

他们还常利用身份敲诈勒索:看到哪家有钱,就诬告谋反,抓进诏狱打个半死,等家属送够银子才放人。

该打仗时,这帮人去哪了?

崇祯二年,皇太极直逼北京,锦衣卫指挥使骆养性躲在府里压根没露面,反倒是文官袁崇焕带兵阻击。

李自成攻进北京时,锦衣卫头头脑脑们要么投降要么跑路,那些平日里耀武扬威的“缇骑”,早躲得无影无踪。

皇帝养了十五万“心腹”,关键时刻却没一个替他挡刀。

四、当蛀虫啃空王朝:大半赋税养废柴,崇祯为何不敢动特权阶层一根汗毛?

明朝末年,只要裁撤部分锦衣卫、削减宗室俸禄,省下的钱足够养三十万大军,为啥崇祯宁肯加派三饷、逼反李自成,也不动这些人呢?

其实不是不想动,是根本动不了。先说宗室,朱元璋定下的祖制谁敢改?

嘉靖年间,大臣建议给超过五世的旁支停发俸禄,被王爷们骂成“数典忘祖”,不了了之。

再说太监,他们离皇帝最近,万历年间想裁人,司礼监就说“陛下少了奴才们,谁来贴心办差?”

皇帝一犹豫,这事又黄了。

至于锦衣卫,更是皇帝的“眼睛”,到明末指挥使都和文官勾肩搭背,裁他们等于自断臂膀。

更要命的是,这些特权阶层早已盘根错节。

宗室占良田,太监管钱袋子,锦衣卫把持司法权,他们互相通婚勾结,形成庞大利益网。

崇祯刚上台时想干掉魏忠贤,动用文官集团,却导致东林党独大,反而更难控制。

这棵大树的根须已扎进王朝五脏六腑,稍微一动,整棵树就会倒掉。

最讽刺的是,李自成兵临城下时,崇祯号召宗室捐款助饷,最有钱的福王、周王都哭穷,最后只凑了二十万两。

可城破后,农民军从王府里抄出的金银足有上千万两。

司礼监秉笔太监王之心被抓后,搜出的财宝堆满好几间屋子——这样的王朝,能不亡吗?

五、血色启示:当特权阶层变成“国家旁观者”,大明灭亡的教训远比外敌更致命

明朝的灭亡,表面亡于后金和农民起义,骨子里是被自家养的“蛀虫”掏空了身子。

数十万宗室,没有一个带兵勤王;

数万太监,没有一个战死沙场;

十五万锦衣卫,没有一个血染疆场。

他们享受着王朝最丰厚的待遇,却在王朝最需要时集体隐身,这种“权力与责任的撕裂”,才是最致命的毒药。

朱元璋设计这套制度,是想让子孙永享富贵,却没想到“优待”变成“纵容”,“特权”变成“枷锁”。

当一个阶层只知索取不懂付出,当国家资源都流向寄生集团,这个国家离崩溃就不远了。

崇祯吊死煤山时,身边只有一个太监王承恩,那些被他祖宗捧在手心的龙子龙孙、被他父辈倚为心腹的厂卫阉党,早就作鸟兽散——这不是偶然,而是制度性崩塌的必然结局。

历史最吊诡的地方在于不断重复相似悲剧。

当一个王朝把特权当作维系统治的手段,当既得利益集团庞大到无法撼动,再多雄才大略也救不了沉疴。

大明不是亡于外患,而是死于内耗;

不是亡于没钱,而是钱都进了蛀虫的口袋。

这血色教训远比刀光剑影更值得深思:一个国家若让享受特权成为常态,让承担责任成为例外,离大厦倾颓的日子就不远了。#明朝那些事儿##朱元璋##明朝锦衣卫##明朝宦官##明朝宗室#

参考文献:

《明史·诸王传》《明实录·神宗实录》《酌中志》《万历野获编》《明季北略》

评论列表