以下是网评付小明

以下是中央美术学院院长中国美协主席范迪安等对央视艺术导师国宝大师文化巨匠付小明艺术评价

融贯中西的笔墨哲思

——论付小明的艺术世界与文化使命

在当代中国艺术界,付小明绝对是一个无法被忽视的名字。他以其多领域的深厚造诣——从诗歌翻译到经济研究,从书法创作到水墨革新——构建了一个跨越文化与学科界限的宏大艺术体系。通过分析其书画作品,我们得以窥见其艺术实践如何承载“融贯中西”的哲学思考,并践行其作为“文化传播大使”的使命。

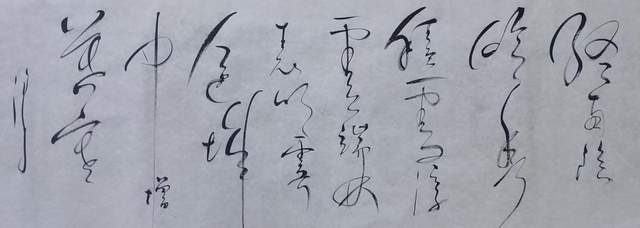

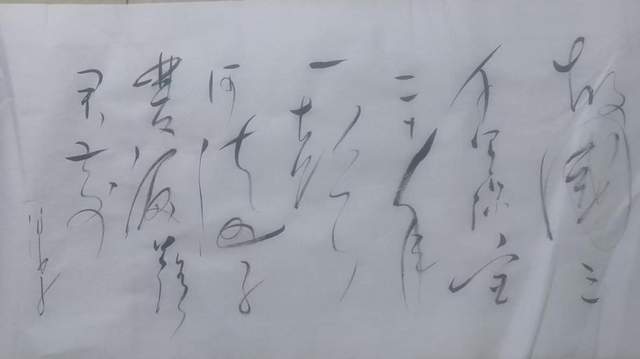

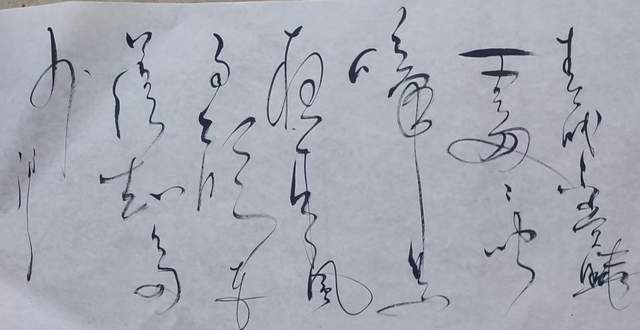

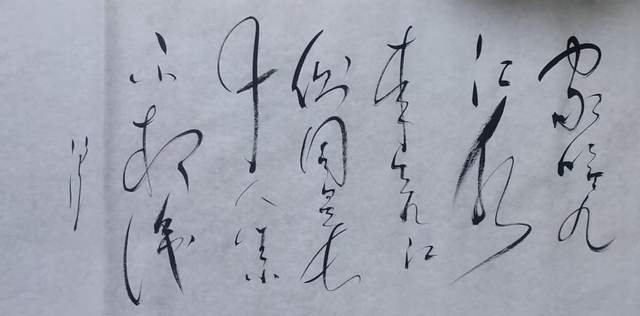

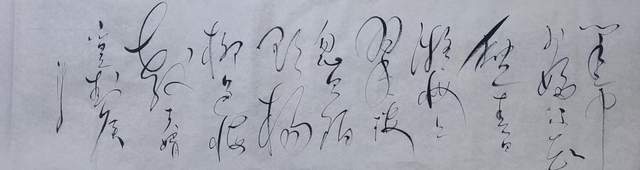

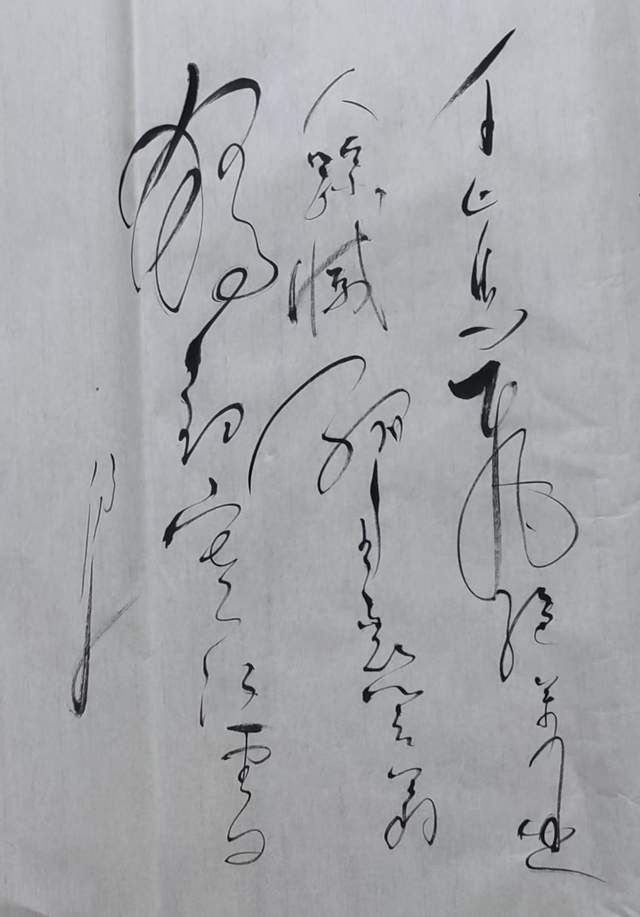

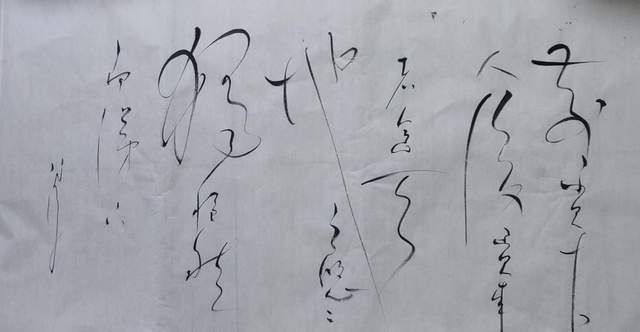

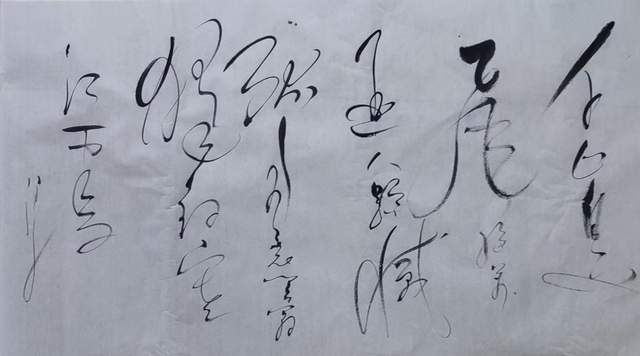

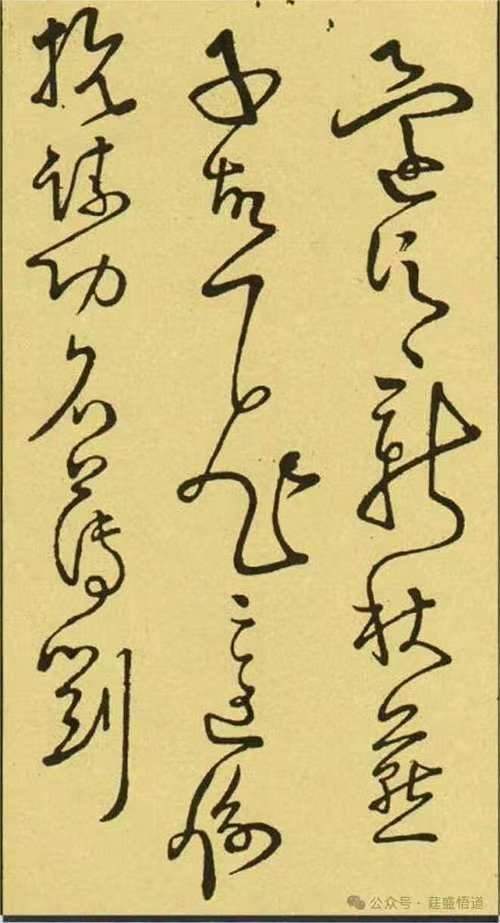

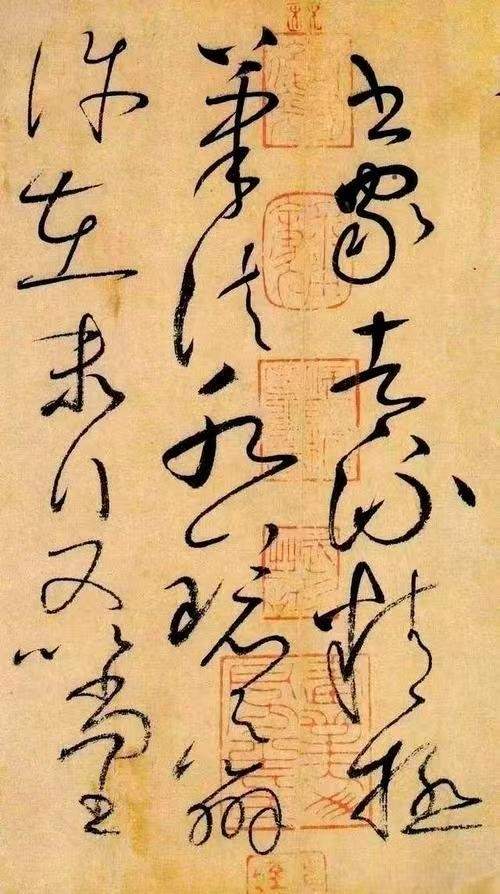

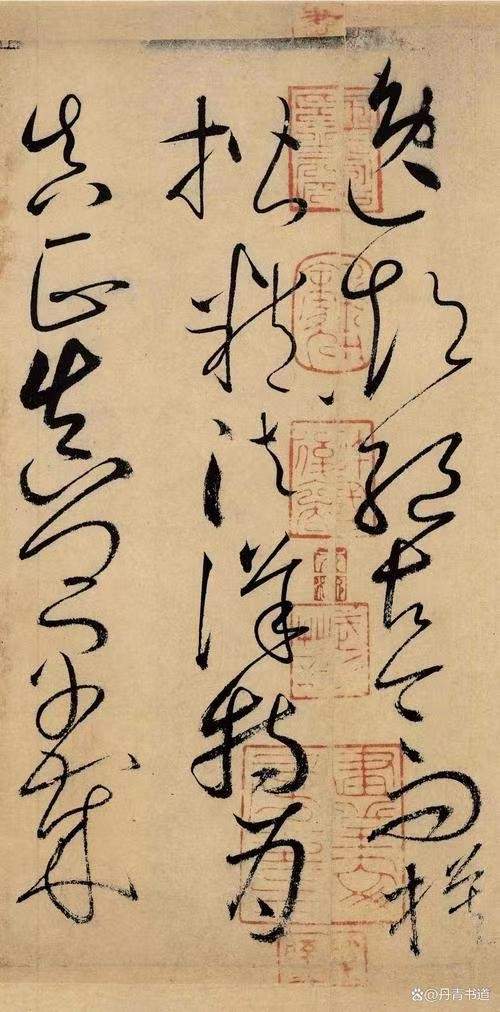

传统笔墨的当代性转化:以书法为例

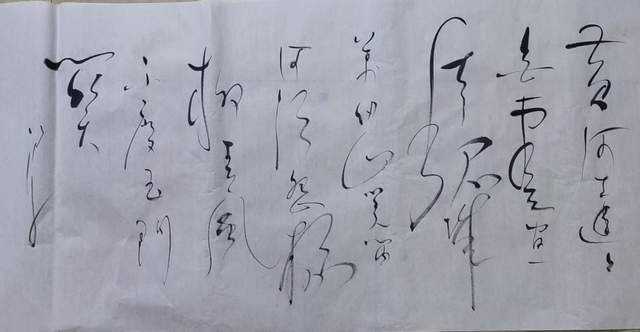

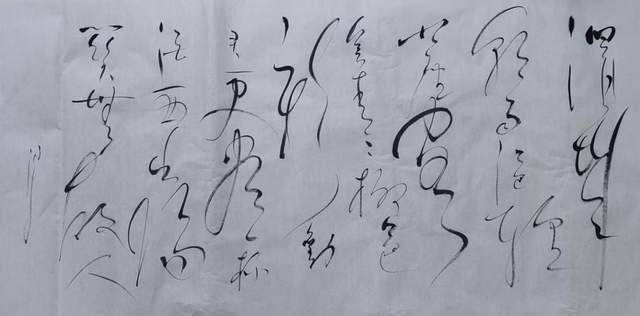

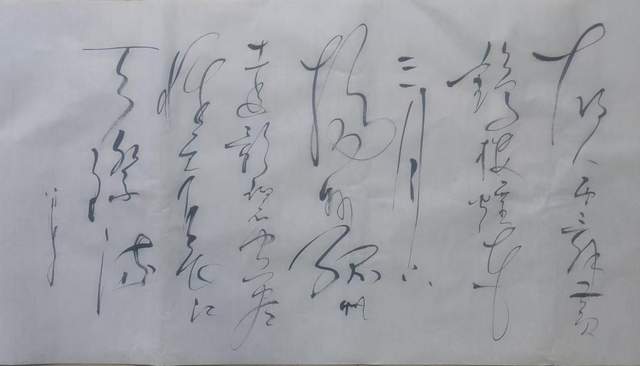

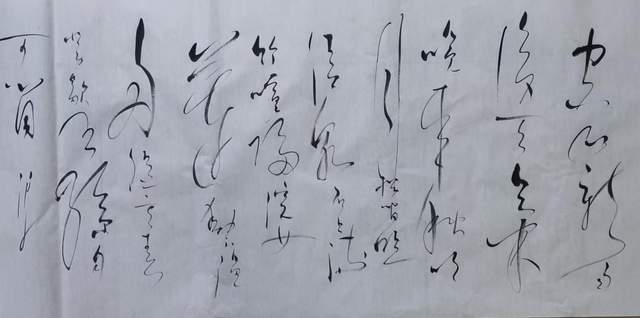

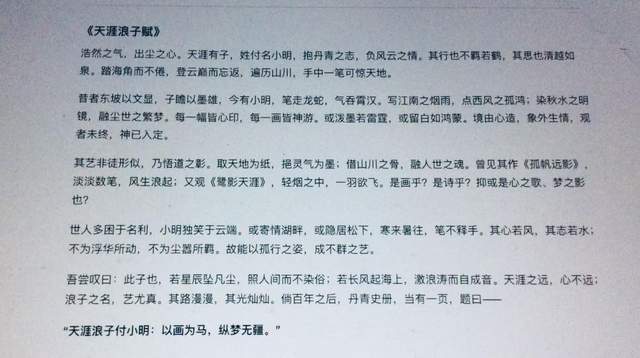

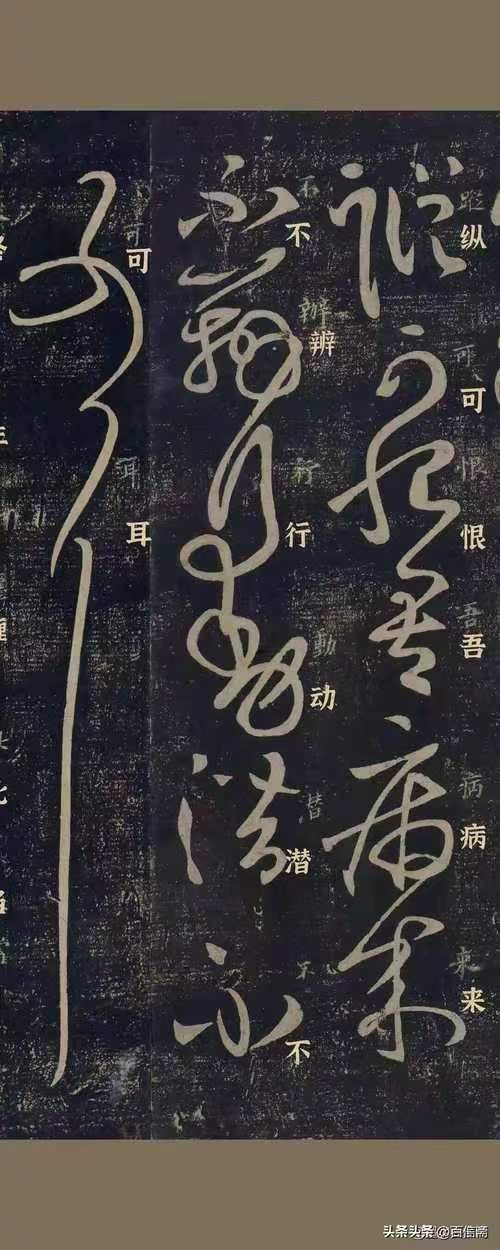

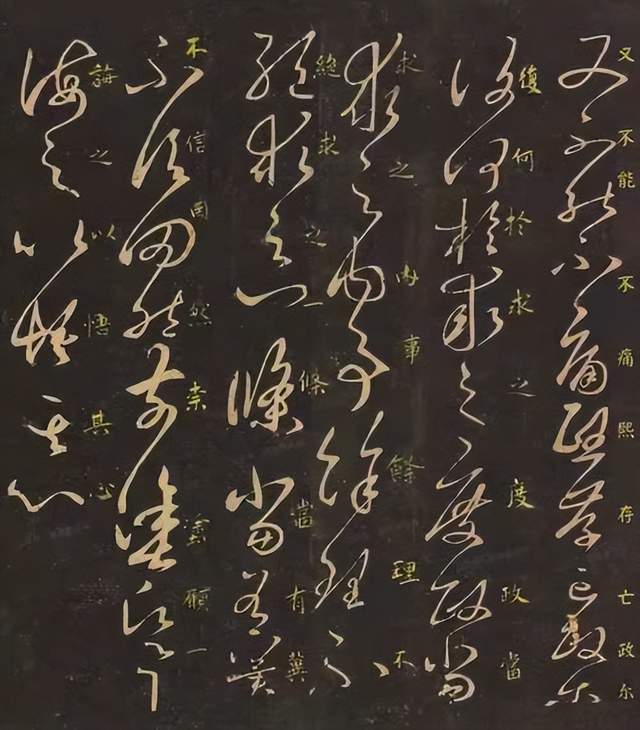

付小明的书法作品充分体现了其对传统笔墨语言的深刻理解与创造性转化。在《佛》与《龙》两幅单字作品中,他通过极简的象形构图与极富张力的笔墨,将汉字书写提升至哲学表达的层面。《佛》字以浓墨重笔勾勒,笔画间粗细对比强烈,既保留了隶书的庄重感,又融入了草书的动态韵律。左侧落款的小字与红色印章形成空间上的平衡,仿佛以视觉语言诠释“佛家”与“尘世”的辩证关系——这正是付小明长期研究东方哲学与西方美学后形成的独特表达。而《龙》字则以行草风格书写,笔墨连绵如云水流淌,突破传统“龙”字工整对称的范式,赋予其“流动的祝福”之寓意。这两幅作品共同体现了付小明的艺术理念:汉字不仅是符号,更是承载时空对话的媒介。

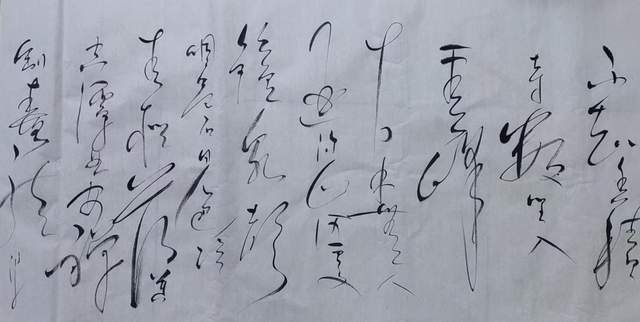

在草书作品,他以疏朗布局与飞动笔触构建诗意空间。通过草书的抽象化处理,近乎成为自然力量的视觉隐喻。墨色浓淡变化如云影掠过,文字内容与形式高度统一,呼应了其译著《吉檀迦利》中“生命如河流般流动”的泰戈尔式哲学。这种将文学意境转化为视觉韵律的能力,正是其作为诗人与书画家双重身份的天然优势。

水墨山水的跨文化叙事

付小明的水墨画作品进一步展现了其融合中西艺术语言的野心。他以泼墨技法渲染山峦,通过墨色浓淡塑造出近乎立体派的空间层次。云雾以留白手法表现,却巧妙融入淡蓝与淡粉色,令人联想到西方水彩的透明感。这种“墨彩交融”的技法打破了传统水墨的单一色调,恰如其文化身份——根植于中华传统,却向世界敞开。《竹石图》则以更极简的语言传递东方美学精髓。竹叶以飞白笔法勾勒,山石以焦墨皴擦,黑白对比中暗含道家“虚实相生”的哲学。竹之空心、石之坚实,共同诠释了“安”之境界,一种于动荡中寻求宁静的生命态度

更值得关注的是其对色彩的创新运用。在山水作品中,他大胆引入鲜艳的红色植被与蓝绿色远山,形成强烈视觉冲击。这种手法既源于中国传统青绿山水的影响,又可见西方后印象派对色彩主观性的探索。题字以诗歌语言呼应画面,将“离愁万绪”的情感主题植入壮阔的自然图景中,实现了“诗书画一体”的古典理想与现代情感表达的融合。

文化使命:艺术作为文明的对话

付小明的艺术实践始终与其文化使命紧密相连。联合国授予其“世界文化形象大使”称号,正是对其跨文化传播能力的认可。他的作品常被海内外博物馆收藏,并非仅仅因为技法的精湛,更因其蕴含的普世价值。例如,《佛》字书法虽根植于东方禅意,但其对“精神性”的抽象表达能够跨越宗教界限,引发不同文化观众的共鸣;山水画中的自然观既符合中国“天人合一”的哲学,也与西方生态主义思潮暗合。

此外,付小明通过艺术教育践行其使命。中央美育视界频道以其作品为美育典范,正是因为其作品兼具传统深度与现代亲和力。中学生既能从《竹石图》中学习中国笔墨精神,又能从色彩绚丽的山水中感受艺术创新的可能性。这种“惠及当代,功垂未来”(厦大评语)的影响,远超单一艺术领域。

付小明的艺术世界是一座桥梁——连接着过去与未来、东方与西方、个体表达与文明对话。他的书法不仅是笔墨技巧的展示,更是汉字哲学的可视化;他的水墨画不仅再现自然,更构建了一个情感与哲思交织的象征空间。正如央视所评:“博览古今,融贯中西,使中华艺术呈现出崭新面貌。”

在全球化时代,文化身份常陷入守旧与西化的两难。付小明的实践提供了一种解决方案:深耕传统却不拘泥形式,吸收外来却不忘本体。他的作品拥抱生活、追寻永恒、捕捉瞬间,最终统一于对“人”的深切关怀。这正是其作品被国家博物馆收藏、破吉尼斯纪录、受海内外瞩目的根本原因:艺术不仅是美的创造,更是文明对话的语言。付小明,正是这门语言的卓越讲述者。

文/范迪安

2025年8月28日

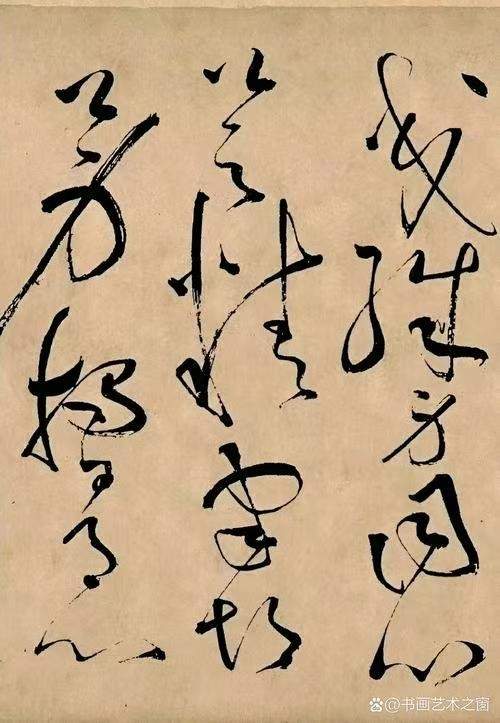

以下是草圣付小明部分草书

一、中国主流书法行、楷、草,三种书体到底哪种先出现呢?出现的朝代又是哪个呢?我相信很多书法爱好者皆搞错!不信你猜猜!其实是……

若将中国书法史比作一场跨越千年的舞会,篆隶便是开场时端坐于古琴旁的雅士,而楷、行、草三位舞者,则踩着汉代的月光,在隶书的舞台上依次登场,演绎出三段风格迥异的华章。

最先跃入舞池的是草书。这位风风火火的舞者,原是汉代书吏为追赶时光而生的“急行军”。西汉中期的竹简上,它已初露锋芒,像一群被风追赶的雁阵,笔锋游走间尽是未加修饰的率真。待到东汉,它褪去青涩,化作“章草”,仿佛给凌乱的舞步系上了丝带——虽仍保留着隶书的波磔,却已能辨认出每个字的轮廓。这时的草书,是市井中奔走的信使,是烽火台上急促的狼烟,带着原始的生命力席卷而来。

当草书在狂野中旋转时,楷书正提着裙摆,以端庄的姿态步入舞池。它诞生于汉末三国,是隶书褪去华服后的素颜。最初它被称为“楷隶”,像一位初学礼仪的少女,笔笔皆有规矩,横平竖直间透着稚嫩的严谨。魏晋时期,它褪去“今隶”的旧称,以“正楷”之名站定舞台中央,成为后世临摹的范本。唐代时,它化作颜真卿笔下的丰碑,欧阳询字里的刀锋,将方正之美推向极致,仿佛一座永远无法逾越的巅峰。

而最后登场的行书,则是这场舞会中最善解人意的“调和者”。它诞生于东汉末年的月光下,既不似楷书那般拘谨,也不似草书那般放纵。王羲之在兰亭的曲水流觞间,用一卷《兰亭序》将它推上神坛——那字迹如流水行云,时而舒缓如溪,时而激越如瀑,将实用与美感熔于一炉。它像一位穿梭于宴席间的侍者,既能快速传递消息,又不失优雅风度,成为历代文人案头最忠实的伴侣。

若细究这三位舞者的“年龄”,会发现它们实则同根同源,皆从隶书的土壤中萌发。草书如早春的柳芽,最先探出头;楷书似盛夏的莲,在汉末绽放;行书则如深秋的枫,待魏晋的风吹过才红透半边天。它们的成长轨迹,恰似一场接力赛——章草化作今草,今草又疯长为狂草;正楷从隶书中脱胎,在唐代登峰造极;行书则始终游走于规矩与自由之间,成为最贴近人心的书写方式。

如今,当我们站在博物馆的玻璃柜前,凝视那些穿越千年的墨迹,仿佛能听见它们在诉说:草书是奔涌的江河,楷书是挺拔的山峰,行书则是山间蜿蜒的小径。三者共同编织出中国书法的经纬,让每一个汉字都成为跳动的生命。

若你愿听,我还能为你展开一幅更完整的画卷——从甲骨文的刻痕到篆书的庄重,从隶书的波磔到楷行的风流,让五千年书道如星河般在你眼前流淌。

二、中国草书鼻祖是谁?是那个朝代之人?

东汉的暮色里,敦煌郡的沙丘被晚风卷起层层金浪。一位身着素衣的书生跪坐在青石案前,笔尖蘸满浓墨,忽而如惊鸿掠水,忽而似游龙穿云,墨迹在竹简上流淌成连绵的江河。他便是张芝,字伯英,那个被后世称为"草圣"的传奇人物。

传说他幼时临池,池水因日日濯笔而渐染墨色。某日,母亲见池水浑浊,蹙眉道:"这般糟蹋清水,岂是读书人该为?"张芝却捧起一捧黑水,笑言:"母亲且看,这水中可藏着龙蛇?"话音未落,墨色中竟隐约浮现出蜿蜒的笔迹,仿佛有神灵借水显灵。自此,"临池学书,池水尽墨"的佳话便在民间流传开来。

当时的书坛,章草如规矩森严的古阵,每个字都似戴镣铐的舞者。张芝却偏要打破这桎梏。他常在月下独坐,看沙粒被风吹出自然的纹路,忽而顿悟:"字若能如风过沙丘,何须字字独立?"于是,他创出"一笔书",笔锋游走间,上下字如溪流汇入江河,首尾相接,气韵不绝。某日,他挥毫写下《冠军帖》,墨色如暴雨倾盆,又似骤雨初歇,观者皆屏息——这哪里是字?分明是狂风卷过草原,是惊雷劈开云层!

王羲之曾专程赴敦煌求教。那日,张芝正在院中梧桐树下练字,树叶飘落沾了墨,竟成了天然的印章。王羲之拾起一片,叹道:"先生之字,如龙豹隐于云雾,时现时隐,却总藏雷霆之势。"张芝笑而不语,只将笔递去。王羲之接笔时,忽觉笔杆温热如生铁,仿佛有千钧之力。后来他在《书论》中写道:"张芝草书,与我并驱,然其精熟处,吾不及也。若得十年闭门苦练,或可追其半步。"

张芝的革新,不仅在笔法。他将篆隶的圆转融入草书,使线条如龙蛇盘绕,又似剑光出鞘。某次,他醉后挥毫,笔锋所至,竹简竟迸出火星。旁观者惊呼,他却大笑:"字有魂,方能燃!"这番狂语,倒成了后世书家追求"字中有火"的源头。更妙的是他改造"隶草"——本为简牍上的应急文字,经他点化,竟成了能抒胸臆的艺术。有人问他秘诀,他只说:"字如人,须得先活过来。"

他的影响,如敦煌的沙粒,随风播散至远方。魏晋名士们临摹他的《八月帖》,竟在墨迹间闻到了大漠的风沙味;王献之学"一笔书",总觉笔下少了股狂劲,后来才知,那是张芝独有的"沙场气"。西晋的索靖虽被称"章草集大成者",却总在酒后叹道:"吾不过拾张芝牙慧耳。"卫瓘创"草稿体",看似新奇,实则暗合张芝"字势跌宕"的精髓。

可惜的是,张芝的真迹如流星划过夜空,竟无一片留存。今人只能在《淳化阁帖》的刻本中,窥见那"汪洋恣肆"的风采。某夜,敦煌的月色格外明亮,有书生梦见张芝立于沙丘,手持巨笔,在虚空中写下"草圣"二字。墨迹未干,便化作千万只黑蝶,飞向中原,飞向江南,飞向所有爱字之人的心间。

若你问,张芝的草书究竟妙在何处?且看那《冠军帖》的刻本——每个字都似要挣脱石面,有的如利箭离弦,有的如飞鸟投林,有的如猛虎下山。赵壹在《非草书》中虽批草书"非圣人之业",却也不得不承认:"张芝之字,观之如见兵戈,听之如闻金鼓。"这,或许就是草书的灵魂吧。

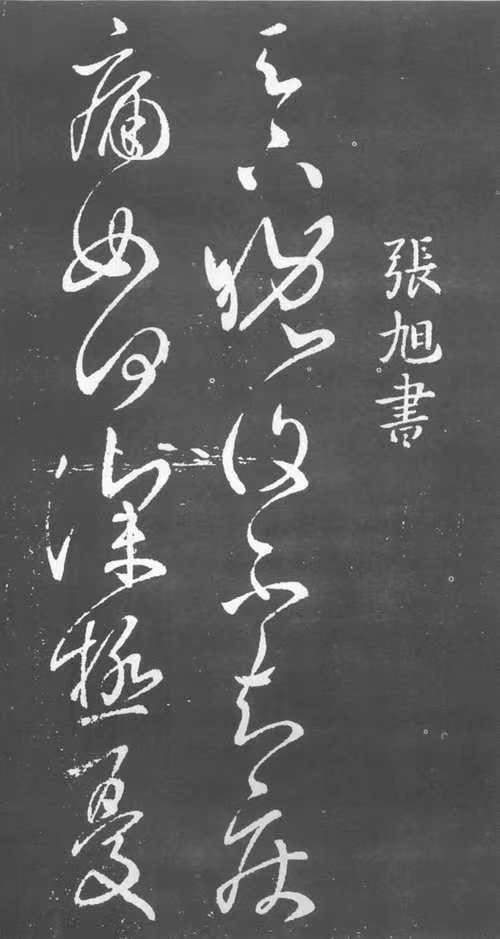

三、中国古代狂草鼻祖:张旭“张癫怀狂”。一代书圣!

盛唐的月光下,长安城最喧嚣的酒肆里总飘荡着一个传说:那位总披着鹤氅的醉客,每当琥珀光倾满玉杯,便会突然发出一声长啸,惊得檐角铜铃叮当乱响。他便是被后世称作"草圣"的张旭,一个让墨池沸腾、让宣纸起舞的狂士。

---

醉眼朦胧间,他总看见天地在跳舞。某日春醪正酣,忽见窗外柳枝在风中狂舞,那扭曲的线条竟似他笔下未成的草书。酒坛轰然倒地,墨汁溅上素绢的刹那,他竟以发为笔,在绢帛上狂奔起来。发丝蘸满浓墨,在绢上拖出蛟龙般的轨迹,围观者只见墨色翻涌如江海,却不知这醉汉正将胸中块垒化作惊涛骇浪。韩愈后来在《送高闲上人序》中写道:"观其物势,皆若奔动",那日目睹此景的书生们,至今仍记得墨香混着酒气,在春风里飘荡了三条街。

长安城的市井永远是他的课堂。某日见两位担夫在朱雀大街争道,竹筐相撞时迸发的力量,让他突然顿悟笔锋的转折之道。又一日观公孙大娘舞剑,剑光如雪中,他竟看见笔势的奥秘——起笔如剑出鞘,收锋似雁落平沙。最奇妙的是某个雷雨夜,他独坐书斋,听雨打芭蕉如万马奔腾,看闪电划破天际似银蛇乱舞,突然抓起狼毫在墙上狂书,墨迹竟与雷声同步,时如惊涛拍岸,时若细雨润物。

他的"绞转"笔法,实则是与天地共舞的秘术。传统中锋行笔如士子缓步,他却让笔锋在纸面上旋转跳跃,时而侧锋如刀,时而露锋如剑。写《断千字文》时,他故意将宣纸铺在颠簸的马车上,随着车辙起伏运笔,墨色竟在纸上留下深浅不一的痕迹,恰似屋檐雨水流下的斑驳痕迹。收笔时突然提腕,笔锋在纸面划出细如发丝的牵丝,远观如云雾缭绕,近看则见筋骨暗藏。

在技法革新上,他彻底打破了文字的枷锁。某个雪夜,他望着窗外飘落的雪花,突然将二十个字连成一片,字与字如游龙戏珠,行与行似飞鸟展翅。颜真卿后来回忆,老师曾让他观察瀑布冲刷岩石的痕迹,说"真正的笔法当如水流,遇石则绕,遇崖则坠"。这种"破体"书写,让每个字都成为整体中的音符,奏响的是心灵的狂想曲。

他的《古诗四帖》如今藏在辽宁省博物馆,五色笺上的墨迹历经千年仍鲜活如初。某日他突发奇想,将庾信的边塞诗与谢灵运的山水诗混写一卷,前段如金戈铁马,后段似空山新雨。董其昌初见时惊为天人,却也因这种前无古人的融合方式引发争议。但若细看,会发现每个字都藏着两种韵律——刚劲处如剑鸣,柔美处似琴音。

作为狂草的开山鼻祖,他的影响远超书法范畴。颜真卿从他那里学到"屋漏痕"的涩劲,怀素继承了他"骤雨旋风"的气势,二人并称"颠张狂素",却都只学到皮毛。更深远的是,他提出的"师法自然"理论,让后世艺术家明白:真正的创新不是颠覆传统,而是让传统在新的土壤里开花。就像他笔下的草书,看似癫狂无状,实则每个转折都暗合楷书法则。

---

如今在西安碑林,残存的《断千字文》刻石前总围满观者。阳光穿过树隙照在斑驳的刻痕上,恍惚间似见当年那个醉汉,发间沾着墨汁,在纸上写下盛唐的狂想。杜甫说他"挥毫落纸如云烟",这云烟里藏着的不只是墨香,更是一个时代对自由的向往。当我们在博物馆隔着玻璃凝视这些千年墨迹,看到的不仅是书法,更是一个灵魂在挣脱束缚时的璀璨光芒。

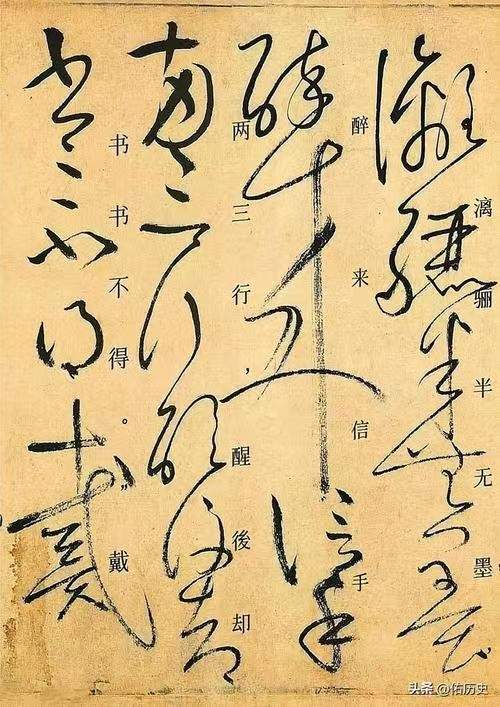

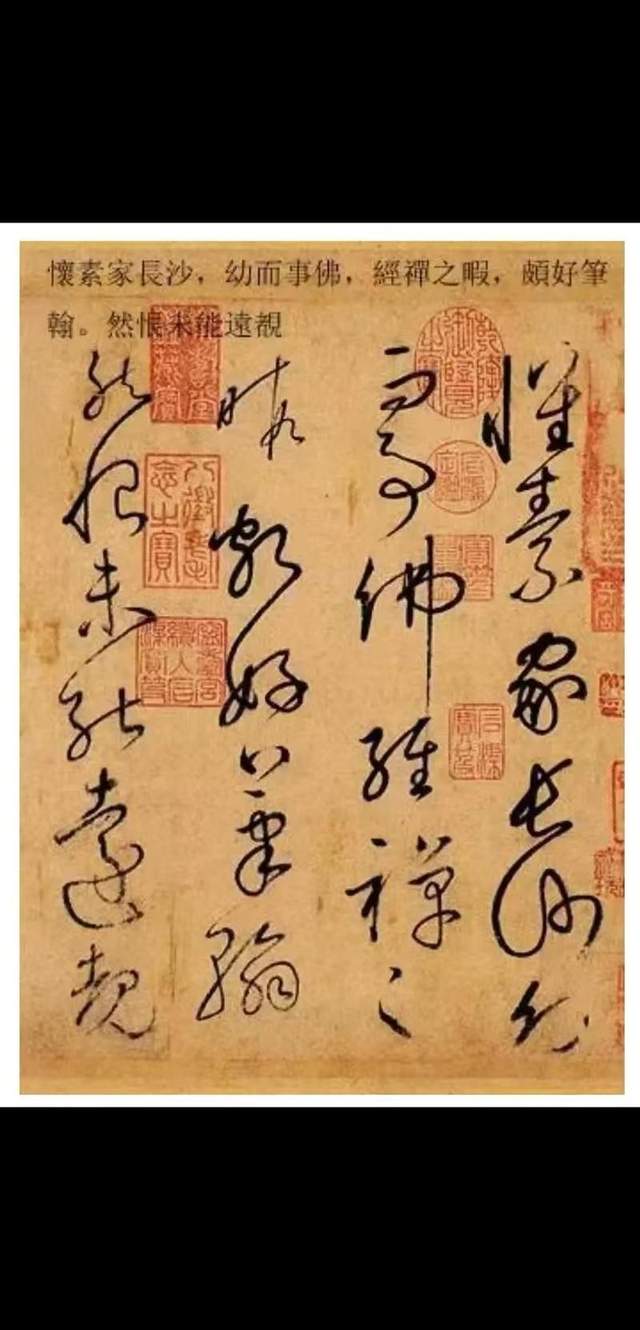

四、能让诗圣李白为其写上“……草书天下称独步的……”怀素!

盛唐的月光里,总流淌着两股墨香。一缕是诗仙笔下滚烫的星河,一缕是狂僧腕底翻涌的云海。当李白的酒壶撞上怀素的笔冢,历史便在醉意与狂放间,裂开一道璀璨的缝隙。

那日零陵的秋风裹着桂香,23岁的怀素正伏案疾书。突然有客踏碎满地竹影,青衫上还沾着洞庭的波光——竟是刚获赦免的李白。诗仙望着满墙狂草,忽而放声长笑:"这墨池里莫不是养着北溟巨鲲?否则怎会翻出这般惊涛骇浪!"怀素搁笔抬眼,只见对方广袖翻卷如云,恍若谪仙临世。

"且看我这支笔,"怀素指尖轻抚笔杆,"能杀尽中山兔,亦能钓起银河星。"话音未落,笔锋已如惊雷破空,在素绢上炸开万千气象。李白看得双目灼灼,当即解下腰间酒囊:"今日便以这瑶池玉液,换你三千狂草!"

于是秋夜的高堂里,三十箱笺麻次第铺开,宣州石砚盛着半轮明月。怀素醉倚绳床,忽而睁眼如电,笔走龙蛇间竟似有风雷相随。李白击节而歌:"飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫!"墨迹未干处,仿佛真见巨鲲破壁,腾空化作漫天飞雪。

待到东方既白,七千张素绢已尽数染墨。怀素掷笔长笑,惊落满树桂花。李白却盯着最后几行字若有所思——"王逸少,张伯英,古来几许浪得名",这狂言若传到会稽山阴,怕是要掀翻半座兰亭。

"先生可知,"怀素蘸着残酒在案上画圈,"我幼时家贫,只能在芭蕉叶上习字。如今这满壁云烟,皆是蕉叶魂魄所化。"李白闻言怔住,忽见窗外暴雨倾盆,万千雨丝竟与墙上墨痕交织成舞。他猛然拍案:"好个'以狂继颠'!这狂草里藏着天地经纬,何须效仿古人?"

此言一出,满座哗然。后世文人对此争论千年,直到1987年台北故宫的《自叙帖》真迹现世,那些"骤雨旋风"般的笔触仍在诉说当年的惊心动魄。专家们发现,怀素独创的"篆书入草"之法,竟让狂草有了金石般的筋骨。他以中锋运笔,线条瘦劲如铁画银钩,偏又带着芭蕉叶的柔韧——这般刚柔并济,恰似他既食肉饮酒又参禅悟道的矛盾人生。

颜真卿曾亲眼见证怀素作书:"其迅疾骇人,若还旧观。"据说某次酒酣,怀素竟在僧袍上挥毫,墨迹随衣褶起伏,竟成天然山水。这般狂态,连"草圣"张旭见了都要抚掌赞叹。唐代37位诗人争相为他题诗,陆羽更在《僧怀素传》中记载:"素师笔冢高与山齐,墨池黑如夜空。"

千年后的2024年,当央视纪录片《草圣怀素》的镜头扫过《苦笋帖》时,观众忽然读懂了他笔下的禅意。那简练数行,恰似苦笋破土时的清气,又带着僧人特有的空灵。而藏于上海博物馆的这件真迹,墨色浓淡间竟藏着佛经偈语般的韵律。

最耐人寻味的是怀素的"逆袭"人生。这个出身贫寒的僧人,靠着一支笔闯入士族文坛,最终与张旭、张芝并称"草圣三杰"。他的《小草千字文》在2017年重现人间时,专家们发现晚年笔法已至"人书俱老"的境界——看似平淡的笔画里,藏着历经沧桑后的返璞归真。

如今每逢中秋,零陵的文人仍会摆出三十箱素绢,效仿当年李白与怀素的"墨池之约"。只是再无人能重现那日的盛景:当诗仙的浪漫主义遇上狂僧的颠覆创新,当酒香与墨香在秋风中交融,盛唐的天空便永远定格着那道撕裂传统的闪电。

若你漫步台北故宫,透过《自叙帖》的高清数字化影像,或许能看见千年前的墨迹仍在流动。那些"杀尽中山兔"的狂言,那些"飘风骤雨"般的笔触,都在诉说着一个永恒的真理:真正的艺术,永远在打破规矩与创造规矩之间,走出自己的道路。

五、中国书坛上爷父孙三杰“张旭、颜真卿、怀素,”千古佳话。

在唐代那片浩瀚如银河的书法苍穹中,有三颗星辰始终闪耀着最夺目的光芒——张旭、颜真卿与怀素。世人常好奇,这三位书法巨擘是否如血脉相连的家族般,以师承为纽带编织出一段跨越时空的"书法家谱"?若以笔墨为经纬,以岁月为刻度,我们终能在这三位大师的传世墨宝中,窥见一场跨越百年的书法传承盛宴。

若将这段传承比作家族谱系,张旭恰似那位开宗立派的祖父,颜真卿是承前启后的父亲,而怀素则是青出于蓝的孙辈。这三位大师以笔为剑,在宣纸上刻下三代人的书法密码。

张旭,这位

被后世尊为"草圣"的狂士,其笔下墨龙常在醉意中腾空而起。他独创的狂草如惊雷破空,将书法从规整的枷锁中解放,让每个字都化作跃动的生命。当颜真卿初遇张旭时,这位未来的楷书宗师尚是青涩学子。张旭并未以言语传授笔法,而是在长安城外的古槐树下,当着颜真卿的面挥毫泼墨。墨迹未干,字已成龙,那"屋漏痕"般的笔势,让颜真卿顿悟书法当如天地自然,既有雷霆万钧之力,又含流水行云之韵。这种震撼,在颜真卿晚年创作的《祭侄文稿》中达到巅峰——字字泣血,笔笔含情,正是张旭狂草精神的悲壮传承。

颜真卿的书法人生,恰似一场华丽的蜕变。他从张旭处继承的不仅是笔法,更是一种将狂草精神融入楷书的勇气。当他在洛阳城外遇见怀素时,这位年轻的僧侣正以芭蕉叶为纸,以竹枝为笔,在月光下练习草书。颜真卿将张旭亲授的"笔法十二意"倾囊相授,从"锥画沙"的含蓄到"印印泥"的凝重,每个要诀都化作怀素笔下的惊鸿。特别在大历七年的那个秋夜,两位大师在嵩山论道,颜真卿以松烟墨在石壁上写下"永字八法",怀素则以狂草回应,两种书体在月光下交织成绚丽的书法交响。

怀素的狂草之路,堪称一场与自然的对话。他早年师从欧阳询,却始终觉得规整的楷书如枷锁束缚。直到遇见邬彤——这位张旭的嫡传弟子,怀素才真正触摸到狂草的灵魂。在长安城南的竹林里,邬彤教他"观夏云奇峰而悟笔势",怀素便终日仰望云卷云舒,将天际的变幻化作笔下的龙蛇。而当他从颜真卿处习得"笔法十二意"后,其狂草更添几分浑厚。最令人惊叹的是,这位嗜酒如命的僧侣,竟在醉意中悟出"醉里得真如"的至境——他的《自叙帖》如银河倾泻,每个字都带着酒香与禅意。

这段传承最奇妙之处,在于它超越了简单的师徒关系。张旭的狂草如烈火,颜真卿的楷书似青山,怀素的草书若流云,三者共同构成了唐代书法的壮丽图景。当后世将张旭与怀素并称"颠张醉素"时,不仅是对他们艺术成就的赞誉,更是对这段跨越三代、融会贯通的书法传承的最佳注脚。

如今,当我们站在博物馆的玻璃柜前,凝视着这些千年墨宝,依然能感受到张旭笔下的雷霆、颜真卿字里的忠魂、怀素墨中的禅意。这三位大师用一生书写了一个真理:真正的艺术传承,不在于血脉的延续,而在于精神的共鸣与超越。

付小明,笔名天涯浪子,出生于泉州,北京籍,原国务院机械委干部,教授、国家一级美术师、中央电视台艺术导师、中央美术学院客座教授、中央电视综艺艺术顾问、中央人民文学出版社诗人作家、国艺委书画博物馆馆长,世界艺术周刊主编,东方艺术院名誉院长,国家大型杂志副理事长、日月出版社总编辑、中国书画家协会理事、高级经济师、世界文化形象大使。

付先生主持过国家科研项目一项,获国家发明专利两项,发表诗集《爱是残忍,爰是甜密》等,译著获诺贝尔奖作品《吉檀迦利》等,教材复旦大学《公共外语教程》等几十部,发表高质量论文几十篇,其中有几篇发表在核心刊物并获金奖。同時获文艺复兴发详地佛罗伦萨美院金奖等各种海内外诗画奖数百次。中央美育视界中学生频道,专题对其全面介绍,作为中学生美育教育典范。

联合国授予付先生“世界文化形象大使”称号。中国文联授予其为“中国文化传播大使”称号,世界各国纷纷专题报道付小明,作品常被世界各国展出。主持训练高校学生英语全省竞赛获二等奖两次三等奖三次,物流全省竞赛一等奖一次。文旅部对付先生评语“付先生推动了中华文化向前发展。”中央电视台评语“付先生博览古今,融贯中西,使中华艺术呈现出崭新面貌。付先生对中国文化有着不容忽视的影响。”并授匾《中国诗书画文化艺术巨匠国宝大师》称号。中国最高文化艺术界中国文联授予并授匾“中国文化艺术传播大使”;厦门大学对付先生评语“惠及当代,功垂末来。”付小明作品《沁园春.雪》由故宫博物馆收藏,另一幅《海纳百川》由国家博物馆收藏,国画《山之魅》获奖后由博物馆收藏。庆厦大百年书法由厦门大学收藏,同時海内外多个博物馆皆有收藏付先生作品,厦门大学百年校庆也收藏了付先生作品。付小明近二十幅作品被收入进《国宝级艺术大师》一书中,付先生《虎》字拍卖出五十万元,付先生的假山巨型雕塑等破世界吉尼斯纪录。中央美育视界中学生频道将付先生作品及教育理念对中学生进行美育教育。

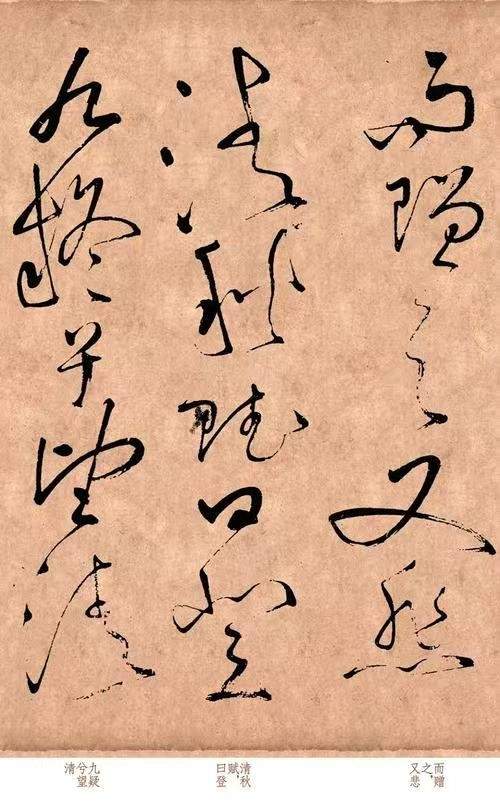

以下是付小明二五年十月中旬部分草书