美国曾提着50亿美金求中国办事,还主动说要共享核心数据,结果照样被拒,法国、欧洲的代表团也来了,一打听收费标准直接傻了眼。

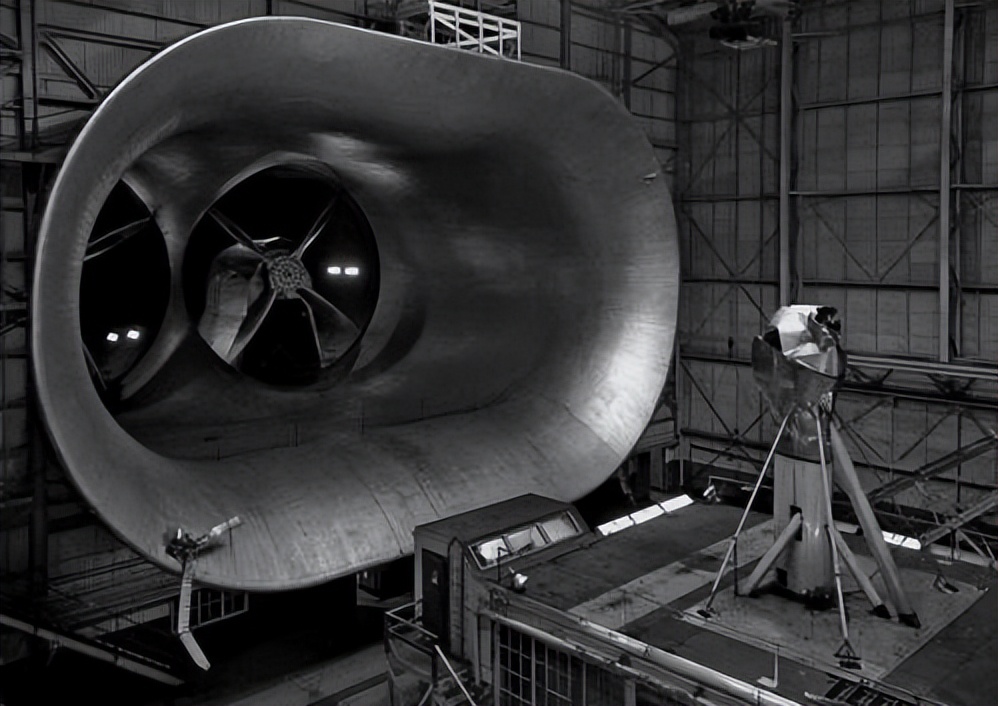

这事说的不是别的,就是想租咱们的JF22超高速风洞用几天。

国际上用顶尖风洞按马赫数算钱,1马赫就得一个亿,20马赫的测试费能飙到40亿,咱们还不愁没人来。

可谁能想到,这座让西方大国低头求合作的“国之重器”,竟是六十多年前一场接一场的爆炸,硬生生“炸”出来的。

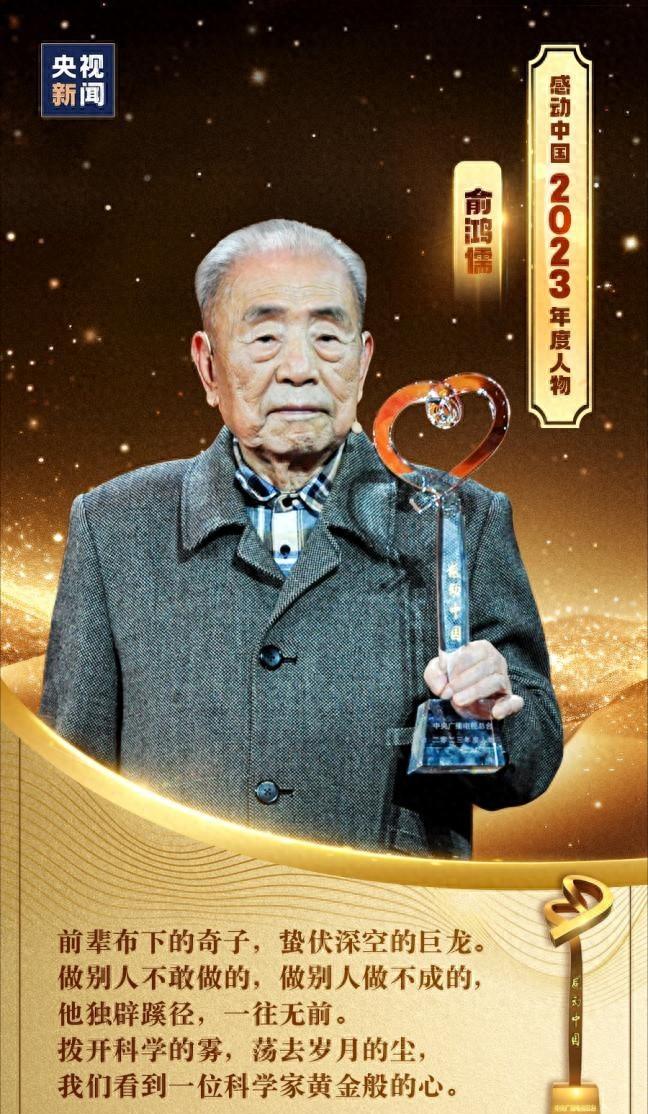

背后站着的,是钱学森、郭永怀的学生——俞鸿儒。

这事还得从2013年说起,美国国防部偷偷给国会递了份报告,里面把中国的JF12风洞夸得又怕又恨,说它“性能惊人”。

第二年他们又追着交了份报告,就盯着这台风洞不放,担心它会让中国的军民航研发“一飞冲天”。

后来大家才知道,JF12的试验时间能稳稳定定达到100毫秒,美国同类设备拼尽全力也才30毫秒。

短短十年过去,美国就从“旁观者焦虑”变成了“求而不得”,这风洞到底藏着什么秘密?为啥说它是爆炸“炸”出来的奇迹?

时间拉回建国初期,咱们在风洞这事上简直是一穷二白,1934年建的第一台风洞,早就被战乱毁得没影了。

1956年,钱学森、郭永怀这些大佬回国筹划重建,好不容易弄出来的风洞,小得可怜,长宽加起来都不到10米。

测试飞行器得做缩小10倍的模型,数据根本不准,折腾半天人力物力全白费。

可美国那时的常规风洞,造价就得几千万美元,耗电堪比一个中等城市,咱们根本学不起。

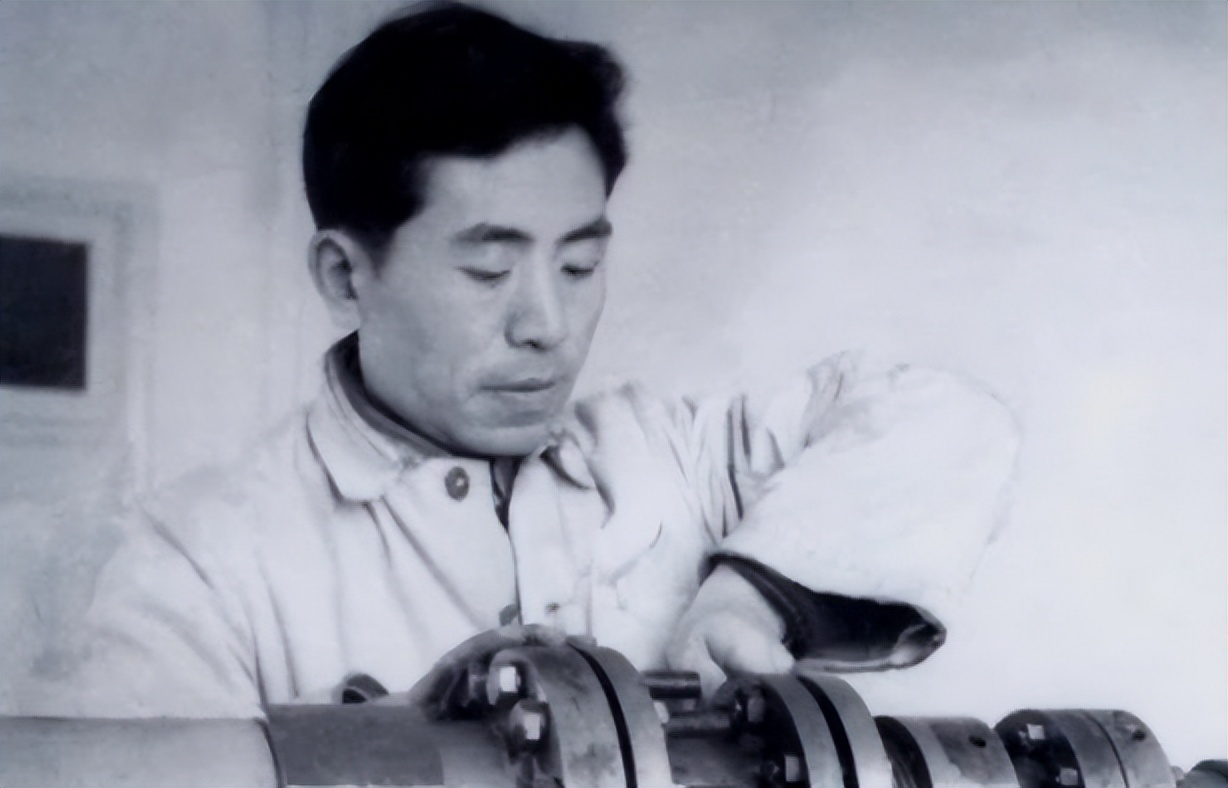

1957年,郭永怀找到了刚30岁的俞鸿儒,开门见山给了条“险路”。

这位师从钱伟长、郭永怀的年轻人,脑子灵还敢闯,正合老辈科学家的心意。

郭永怀拍着桌子说:“我国资金电力都不足,常规路线走不通。激波管成本低、能达高温,你要是十年内搞成,对航天太重要了。”

这话成了俞鸿儒的军令状。

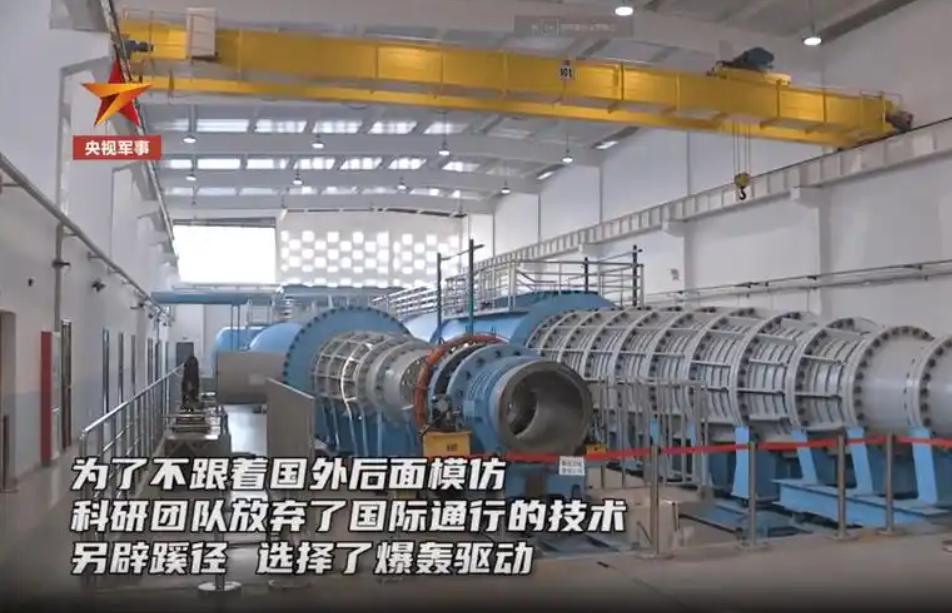

可激波管要用氢氧爆轰驱动,国际上都知道这玩意儿容易炸实验室,没人敢碰。

更绝的是,为了省钱,俞鸿儒竟想用铸铁做喷管,代替国外几十万的不锈钢,外媒直呼“异想天开”。

1958年,俞鸿儒带着团队连熬三个通宵,真就造出了中国第一台激波管。

这宝贝还被送进了中南海,贺龙元帅亲自来看,听完应用前景连连点头。

可高光时刻没持续多久,实验室就传来了巨响。

第一次爆炸把窗户玻璃全震碎了,大家吓得脸色发白,俞鸿儒却蹲在废墟里捡碎片分析原因。

钱学森听说后赶来,看着狼藉的实验室没骂一句,反而安慰道:“房子炸了再建,人没事就好,炸出来的经验更宝贵。”

最严重的一次是1963年,研究JF4A型风洞时,整栋大楼都塌了。

金属零件炸得穿透了承重墙,万幸的是,俞鸿儒早有预案,每次实验都让大家撤到百米外,没伤人。

团队没被吓退,反而在废墟里找到了关键规律:氢气浓度控制在某个临界值,就能避免危险的爆轰。

这个从爆炸里摸出来的门道,成了后来成功的核心。

1969年,JF8激波风洞终于建成了,造价才8万块。

要知道,同期北京大学建个小型风洞就花了80万,十倍的差价让国际同行根本不敢信。

这台“廉价奇迹”立马派上了大用场,东风-5洲际导弹的核心气动参数全靠它测出来。

70年代返回式卫星的气动加热数据、潜艇导弹天线的热流问题,也都是它帮忙解决的,直接避免了发射事故。

俞鸿儒没停下脚步,八十年代又冒出个大胆想法:以前都要避免爆轰,能不能反过来用爆轰驱动风洞?

1988年他专门去德国亚琛工业大学验证,回来就闷头干。

1998年,世界首座爆轰驱动高焓激波风洞JF10建成了。

2001年他又首创“双爆轰驱动技术”,直接打破了国际垄断,为后来的JF12铺好了路。

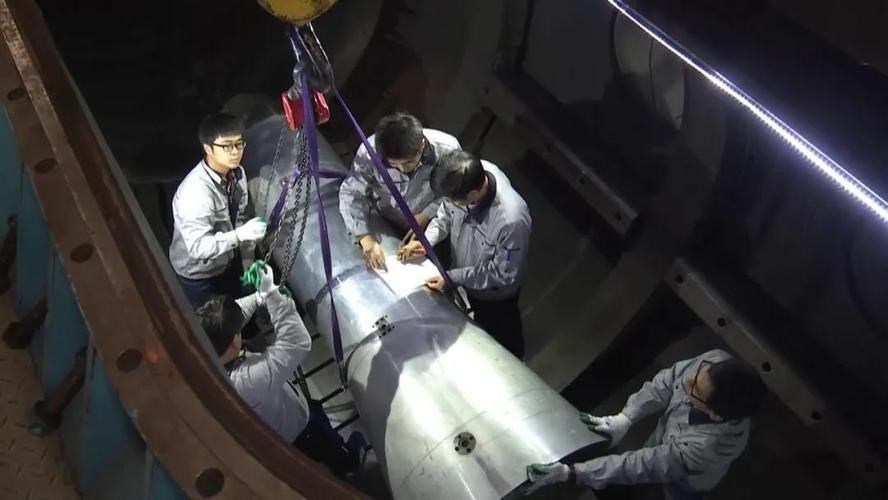

2012年,全长265米的JF12风洞验收通过,国外直接叫它“超级巨龙”。

这台风洞造价才4600万人民币,比国外同类设备的几千万美元便宜多了。

国际激波物理专家高山和喜特意写信称赞:“据我所知,这个设备是国际唯一的。”

它能模拟5到9马赫的飞行环境,实验时间远超国外的30毫秒。

2023年7月,JF22风洞正式亮相,直接把性能拉到了新高度。

它能吹出35倍音速的气流,每秒速度达10公里,比子弹快几十倍。

这台风洞的内壁得扛住18000℃的高温,这温度能直接熔化钨金属,全球99%的国家都造不出来。

运行时的瞬时功率更是达到15000兆瓦,相当于三峡大坝总功率的三分之二。

如今咱们已经形成了三大国家级风洞群,分工明确。

四川绵阳的规模最大,啥类型风洞都有;沈哈那边侧重飞机汽车这些中低速飞行器;北京的中科院力学所是高超音速核心,JF12和JF22都在这。

这三大群能覆盖从亚音速到35马赫的全场景测试,是全球唯一完整的测试体系。

更牛的是,北京的风洞群还能模拟气体解离、电离的真实环境,这可是世界独一份的能力。

有了这些宝贝,咱们的装备研发根本不愁。歼20的隐身布局、神舟返回舱的耐热设计、东风导弹的精准打击,都在风洞里“彩排”了上千次。

反观美国,现在却陷入了风洞困境。

他们的高超音速导弹计划喊到2028年才能完成,就是因为没有合格的风洞测试,进度一拖再拖。

六代机研发更是只能靠PPT撑场面,和咱们形成了鲜明对比。

这一切成就的背后,是三代科学家的接力传承。

郭永怀1968年遭遇空难,怀里还紧紧抱着风洞资料,用生命护住了研究成果。

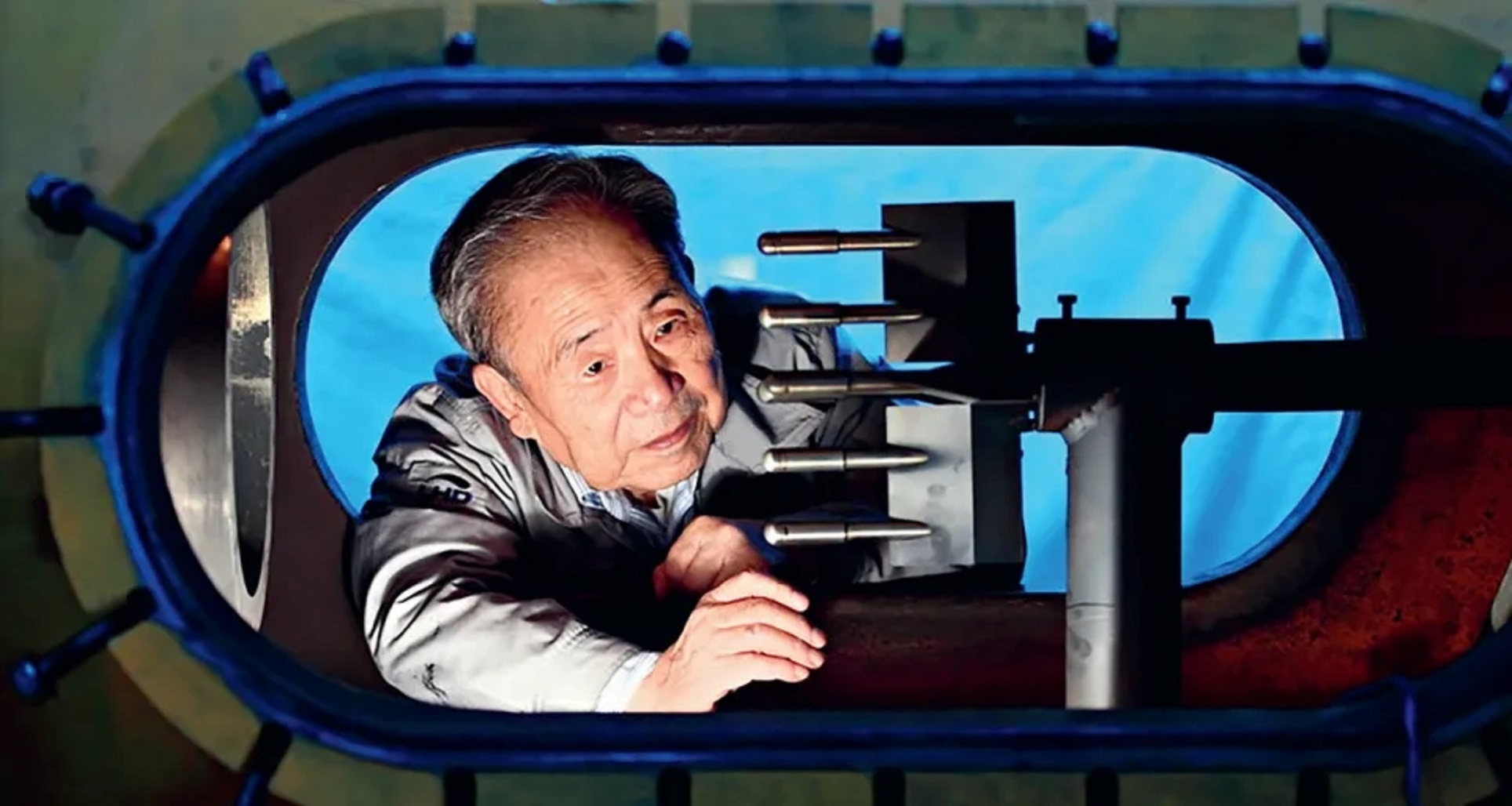

俞鸿儒始终记得导师的嘱托,后来申报国家科技进步奖时,84岁的他坚持把自己的名字排在最后,就想让年轻人多获得关注。

2023年他评上“感动中国人物”,面对荣誉只轻描淡写地说:“我就是搭了把手,做国家科学事业的铺路石。”

2024年中科院纪念郭永怀时,特意提到他“实现了导师十年成功的遗愿”。

如今97岁的俞鸿儒,还会拄着拐杖去怀柔的实验基地看看。

看着JF22那167米长的银色管道蜿蜒伸展,他总能想起当年炸塌的实验室。

从1958年第一台激波管,到2023年的JF22超高速风洞;从8万元的“简陋奇迹”,到50亿都租不到的“国之重器”;从被外媒嘲笑“异想天开”,到如今制定国际规则。

这背后不是运气,是郭永怀的远见卓识,是俞鸿儒的敢闯敢试,是三代科学家“炸”出来的经验、熬出来的成果。

中国风洞的故事早就证明了:真正的核心技术买不来、求不到,只能靠自己一步一个脚印,哪怕要从爆炸废墟里起步,也能走出一条领先世界的路。