在所有的产业争夺中,汽车产业最具吸引力,因为它足以改变城运。

从这个角度来看,属于安徽新一轮省运和合肥新一轮城运,正在到来。

因为,安徽的汽车产量今年已经超越广东,登上了全国汽车产量第一省宝座,而安徽去年的产量就已经位居全国第四。

所有人可能都难以想象,安徽能够取代广东。

在今年之前,广东在全国汽车第一省宝座上,已经坐了9年。

2024年,广东省全年汽车产量570.74万辆,位居第一,且是断层式领先,产量是排在第二的安徽的两倍多。

安徽第二,重庆、江苏紧随其后,产量都在200万辆之上。

从去年年末的数据来看,广东貌似没有任何威胁者。

但今年一季度,安徽省的汽车产量就超越了广东。一季度,安徽省汽车产量76.17万辆,广东省66.51万辆。

上半年安徽拉开了与广东的差距。2025上半年,安徽省汽车产量149.95万辆,广东省131.34万辆。

今年前三季度,安徽继续蝉联第一,产量已经跃升到240.44万辆。广东第二,产量为208.84万辆。

除了安徽取代广东外,与去年年末相比,很多省市的排名都被洗牌。

广东从第一下滑至全国第二,上海从第6滑落至第8,湖北从第10滑落至第13,广西从第12下滑至第15,河北从第13降至第16……

另一边则是一批省市的排名火箭般蹿升。

除了安徽从第二跃升至第一外,陕西从第7上升至第6,浙江从第8上升至第6,河南从第17上升至第12,最为夸张的是湖南,从第18上升至第9。

02 | 汽车统计口径改变为了方便对比同比变化,本号特意去国家统计局查询了去年前三季度的数据,制作了一张今年前三季度与去年前三季度数据变化图。

透过数据对比可以看到:

第一,广东省汽车产量下滑最为严重,减少量全国第一。

去年三季度广东省汽车产量378.07万辆,今年前三季度只有208.84万辆,减少了169.23万辆。

第二,湖南增量全国第一。

湖南去年前三季度汽车产量只有35.81万辆,而今年前三季度产量飙升到了117.86万辆,翻了三倍多。

从增量角度看,安徽增量第二,河南增量第三,山东增量第四,江西增量第五。

第三,贵州、河南、江西增幅也惊人。

贵州虽然增量不多,但由于基数小,增幅惊人。

贵州今年前三季度产量相较于去年也翻了2.5倍多。

增量位居全国第三的河南,相较于去年同期的产量接近翻倍。江西前三季度的汽车产量相较于去年同期增幅72.7%。

第四,辽宁、吉林减少量位居前三。

汽车产量减少量第一的是广东,第二则是辽宁,第三吉林。

不过辽宁与吉林的减少量相比于广东,只是个零头。

第五,山西、新疆、甘肃降幅位居前四。

这三个地区由于基数小,所以稍微有点变化量,增幅与减幅就会非常明显。甘肃降幅全国第一,去年前三季度产量0.74万辆,今年降到了0.34万辆,腰斩。

新疆的汽车产量也近乎腰斩。山西本就不多的汽车产量规模,今年降到了4.8万辆。

关键问题来了,今年的排名变化,增量变化,增幅变化为何如此之大,和往年大不一样?

主要原因在于汽车产量的统计口径发生了变化。

从2025年开始,国家统计局调整汽车产量统计方式,由此前的“企业法人所在地”改为“生产地统计”。

之前的统计口径是按照生产企业的法人所在地,而今年则统一变更为生产企业实际所在地。

典型案例就是比亚迪。

比亚迪总部所在地是深圳坪山,其在全国各地有很多公司,但很多企业的法人在深圳,所以以往实际在外地生产的汽车都计入在深圳名下。

这就造成了深圳汽车产量这几年的疯狂增长。

数据显示,2020年深圳的汽车产量仅10.93万辆,2021年为29.95万辆,2022年则飙涨到84.99万辆,2023年达到173.3万辆,成为中国的新能源汽车产量最大的城市。

2024年,深圳汽车产量逼近300万辆,达到293.53万辆,继续蝉联新能源汽车第一城,并且超越广州、重庆,登上了汽车第一城霸主的坐席。

比亚迪在安徽合肥的超级工厂(规划产能132万辆 / 年)此前因总部在深圳,产量可能是两地都计入。

不然如果全部计入深圳,而没有计入合肥,去年合肥的新能源汽车产量不可能达到137.61万辆。

2025年起,其合肥基地产量直接归入安徽,不计入广东。

这一调整使安徽一季度产量跃居全国第一,而广东数据相应减少。

这一变化必然会让深圳今年的汽车产量大幅下滑。

比亚迪在长沙的新能源汽车产量,之前也应该大部分被计入深圳,现在归了湖南,所以才有了这次湖南省汽车产量排名蹿升9个位次。

统计口径的另一个变化是,出口车辆的生产归属不再依赖销售地,而是根据实际生产工厂所在地统计。

例如,奇瑞在安徽生产的出口车型不再计入广东、上海等地,而是直接归入安徽产量。

这也是安徽汽车出口量持续爆棚、登顶第一的核心逻辑。

03 | 安徽产业强势崛起当然,除了统计口径助攻外,安徽自身的工业发展,也是让安徽的汽车产量超越广东的重要因素。

毕竟,除了汽车产量登顶全国第一外,汽车出口也超越上海,位居全国第一了。

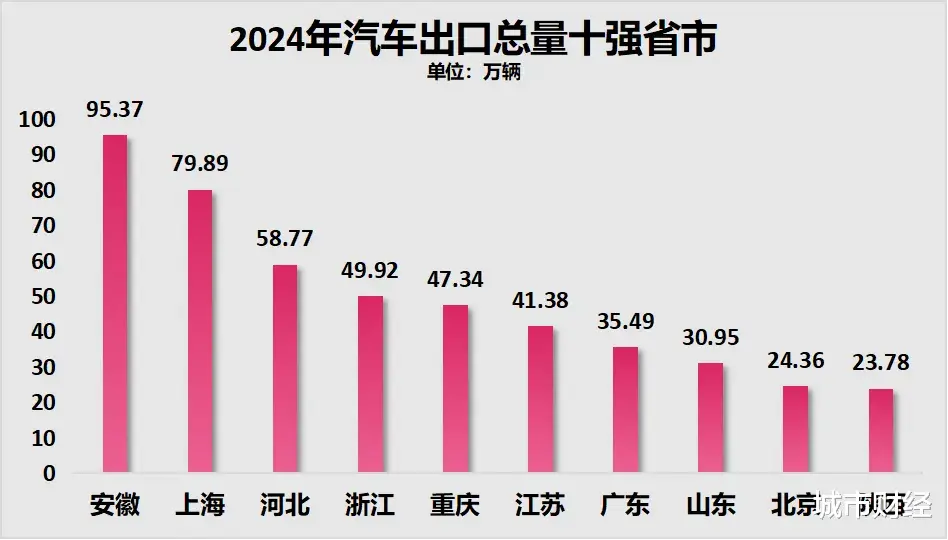

根据各地海关披露的数据来看,2024年汽车出口排名前十的省市自治区分别是:

安徽(95.37万辆)、上海(79.89万辆)、河北(58.77万辆)、浙江(49.92万辆)、重庆(47.34万辆)、江苏(41.38万辆)、广东(35.49万辆)、山东(30.95万辆)、北京(24.36万辆)和陕西(23.78万辆)。

为山九仞非一日之功。

安徽汽车工业的崛起,是其过去二十年努力+气运+眼力+时代红利的结果。

在气运上,这一点不便展开说,懂的都懂。

在努力方面,安徽过去二十年一直在努力借势。

这一点,在去年我分析安徽发布的《关于深度融入长三角一体化发展国家战略推动高质量发展的指导意见》文件,就明确强调过。

那份文件浓缩起来就俩字:借势。

所谓他山之石可以攻玉,借助他人的势力,助攻自己的成长,这是安徽过去十年狂奔的诀窍,也是安徽未来仍会执行的策略,

这份《意见》明确提出:

推动合肥都市圈与上海大都市圈、南京都市圈等联动发展,提升城市群辐射联动效应。持续推进沪苏浙城市与皖北城市结对合作帮扶、六安与上海对口合作,加快长江城市带、省际毗邻地区、省际产业合作园区、“一地六县”产业合作区建设,全力增强欠发达区域高质量发展动能。

这段话中,安徽明确提出,要借助上海、南京的力量,发展自己的城市。

安徽,在到处蹭热度,既充分融入中部发展,更与长三角实现了捆绑。

2010年合肥、马鞍山加入。2013年芜湖、滁州、淮南加入。2018年,铜陵、安庆、池州、宣城加入。2019年,蚌埠、黄山、六安、淮北、宿州、亳州、阜阳加入。

至此,安徽全境顺利加入了长三角。并且,在中央发布的长三角一体化发展规划纲要中,正式官宣。

此外,安徽还将自家的滁州、芜湖、马鞍山与宣城,加入了南京都市圈,借助南京的力量发展自家的城市。

此外,为了平衡安徽的发展,2021年,国家更是发布了正式文件,派遣了长三角6大高手上海、苏州、杭州、南京、宁波、徐州帮扶皖北9城发展。

上海市闵行区帮扶安徽省淮南市;

上海市松江区帮扶安徽省六安市;

上海市奉贤区帮扶安徽省亳州市;

江苏省南京市帮扶安徽省滁州市;

江苏省苏州市帮扶安徽省阜阳市;

江苏省徐州市帮扶安徽省淮北市;

浙江省杭州市帮扶安徽省宿州市;

浙江省宁波市帮扶安徽省蚌埠市。

同时,作为中部6省之一的安徽也在与中部通力合作。开启了左右逢源的模式。

除了借势外,安徽还开启了强省会模式。

凡是好的政策,好的产业,都是省会优先,这种背景下,强省会的省域,省会经济与人口不断做强做大。

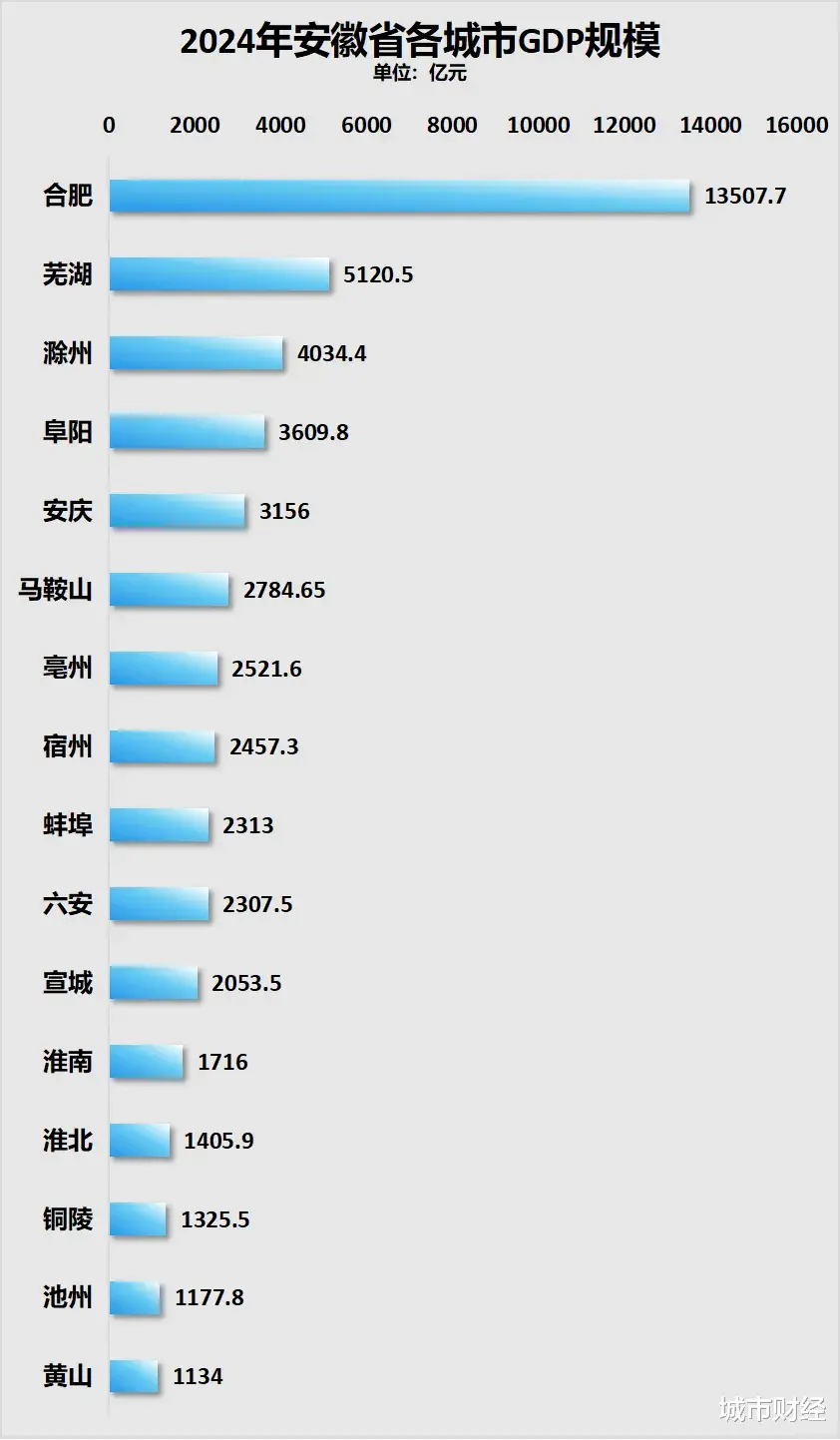

合肥的首位度为26.7%,也即安徽超过四分之一的GDP装在了合肥。合肥GDP是第二城芜湖的2.64倍。

安徽的发展模式,其实可以理解为,一边强省会,一边散装发展。

在气运+借势之下,安徽的产业得以强势崛起。

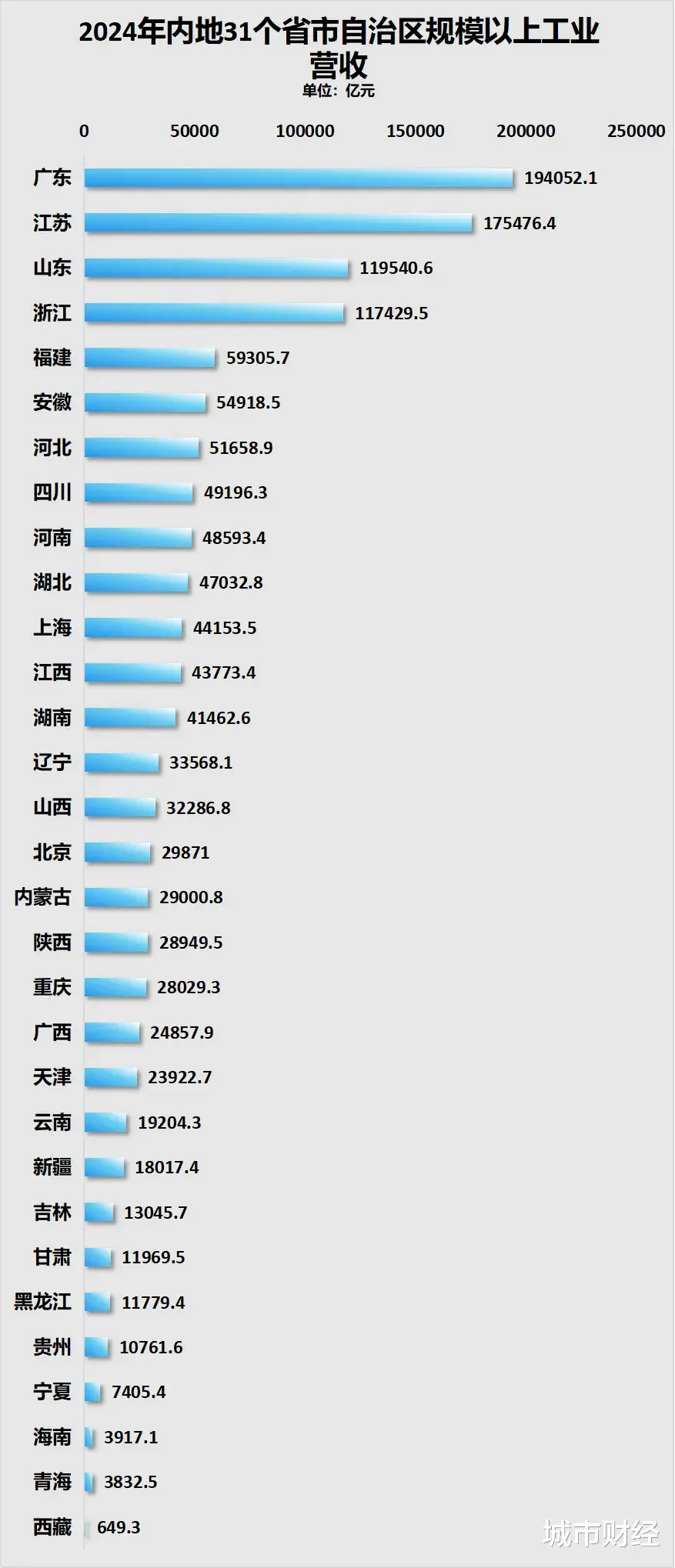

根据各省市自治区统计局公布的数据来看,安徽2024年规模以上工业营收高达54918.5亿元,同比增长6.6%。

这一规模位居全国第六位,远高于其GDP排名。

同时还可以看到,安徽2024年的规模以上工业营收位居中部六省之首,比河南、湖北高一个段位,当之无愧的中部工业第一省。

工业强悍背后的主要支撑力,汽车制造业就是其中之一。

根据安徽省公布的2024年统计年鉴披露,2023年安徽共有13个千亿产业,其中汽车制造业营业收入位居第二,为5576.62亿元。

安徽这一汽车制造业实力在全国,依旧可以位居全国前十。

如今的安徽拥有“整车+零部件+汽车后市场”的全产业链,恰如有人说的,不出安徽就能生产出一辆车。

截至去年,安徽省汽车零部件企业超2700户,占全省汽车产业链企业总数的60%,零部件产业营收占全省汽车产业链总营收的48%,涵盖动力电池、电机电控、智能网联、轻量化材料、销售维保、回收利用等全产业链。

根据央广网的在针对安徽汽车产业的报道中,着重点名了宣城市下辖的宁国:

宁国经过40余年发展,汽车零部件产业已成为这里的主导产业之一,在这里,八成以上的汽车零部件企业都与高校院所合作,开展行业关键技术研发,打造出一批具有自主知识产权的核心产品。

中鼎研制的电驱动系统油封能够满足高达20000转的双向高速旋转的要求,达到世界领先水平;亚新科已成为亚洲第一家、全球第二家实现量产无飞边皮碗的汽车零部件企业;保隆生产的气门嘴全球细分市场排名第一,排气尾管件、平衡块产销规模全球前二;德特威勒已成长为国内乘用车制动系统橡胶制品行业规模最大的生产企业;东波紧固件是国内生产规模最大的专业挡圈生产商……类似例子不胜枚举,隐形冠军佳讯频传,也反映安徽已从“规模扩张”转向“质量深耕”。

去年年末,安徽的汽车产量已经爬升到了全国第二,今年在统计口径变更之下,直接掀翻了广东。

安徽的产量快速飙升,最直接的助攻是来自深圳的比亚迪。

比亚迪在合肥市长丰县下塘镇的生产基地2022年投产,2024年取得整车产量超95万辆的佳绩,让长丰县牢牢锁定全国新能源汽车产量县域第一,实现了这里从5分钟打一个烧饼,到50秒下线一辆比亚迪汽车的发展蜕变。这还不够,它还带动合肥新能源汽车产量突破137万辆大关,2024年产量排名紧随深圳,位居全国第二。

在此带动下,去年长丰县的GDP增速高达10.6%,GDP规模冲破千亿,晋级千亿县俱乐部,位居全国县级市(县)第61位。

而安徽省的出口能登顶,则归功于芜湖奇瑞。

当地统计局数据显示,芜湖汽车产业产值超过2000亿元,产业贡献度占芜湖GDP一半以上。外贸方面,2024年前11个月,其汽车出口整车65.9万辆,占安徽全省比重近八成。

奇瑞控股集团发布2024销量年报:

随着12月份以月销汽车298505辆、同比增长38.4%的成绩收官,奇瑞集团2024年全年销售汽车达到历史性的2603916辆,同比增长38.4%,创造了年销量的历史新高。

此外,奇瑞还披露,2024年奇瑞出口汽车114.46万辆,同比增长21.4%,连续22年位居中国品牌乘用车出口第一位。

三十年河东,三十年河西。

你能想象,曾经贫困的安徽,如今能成为中国汽车产量与汽车出口的双料冠军吗?

04 | 安徽与合肥,逆天改命开篇我就提到,汽车工业足以改变城运。

当年一汽落户长春,让长春在东北到处都是直辖市的年代里,也获得了直辖市的头衔。后来由于国家发展战略调整,东北所有的直辖市都撤了。

二汽诞生于中苏关系破裂开启三线建设时代,落户在大山深处的湖北十堰。十堰当时还只是一个近百户居民的小镇,如今七普时期拥有320.9万人口。

因为二汽的到来,十堰与其原本所属的郧阳地区换了身份,1973年十堰升格为地级市,1994年郧阳地区和十堰市合并,仍称十堰市,郧阳地区则降级为十堰的郧阳区。

1980年三线建设结束,十堰由于交通不便,二汽决定迁出,先是迁到了襄樊(现在的襄阳)成就了襄阳的湖北第二城的身份。1992年二汽改名东风汽车,2003年迁到武汉,成就了武汉的汽车工业,且是武汉如今的当家工业。

时局变幻,时移世易。

新一轮汽车变革中走向前台的深圳、合肥、重庆等城市,正迎来新一轮气运,还有上海、郑州、长沙、芜湖、常州等城市。