文/叶秋臣

终于到了兑现承诺的时候,我完成了这篇《你行!你上!》的影评。

评价姜文的片子,必须站在绝对客观的立场上,抛弃所有的主观喜好,才能得出一个相对合理的结论。

所以,叶秋臣会尽量从中立的角度出发,优点和缺点都谈。

在《让子弹飞》之后,姜文导演的片子往往都是毁誉参半,豆瓣都在7分附近徘徊,像《一步之遥》和《邪不压正》都是如此。《你行!你上!》也没有逃出这个规律,评分趋势与上面两部作品相同,打三星和四星的人数非常相近。

喜欢的人是真爱,讨厌的人也是真恨。

先说优点。

《你行!你上!》具备极度浓烈的姜文风格,画面审美一如既往在线,台词变着花儿的骂人,故事荒唐且癫狂。

“姜文已经被时代淘汰”的声音不绝于耳,但我们必须承认,他是为数不多拥有鲜明个人特色的导演,所以我私心并不希望他在电影市场上彻底消失。

所有人都按照导演的要求,全程以极度亢奋的状态演完了全片。用“钢琴”这个元素串了一个故事出来,全程以此为锚点,精准戳中故事的每一个关键节点。

剪辑上有巧思,转场相当魔性,用二胡搭配钢琴也有点魔幻。斗琴那段有点像《不能说的秘密》,听完有爽感。

电影有意去弱化了那些过程中痛苦的部分,用略带戏谑的口吻专注于讲天赋,也没有忘记去表达关于主角和配角,焦点和角落的看法。

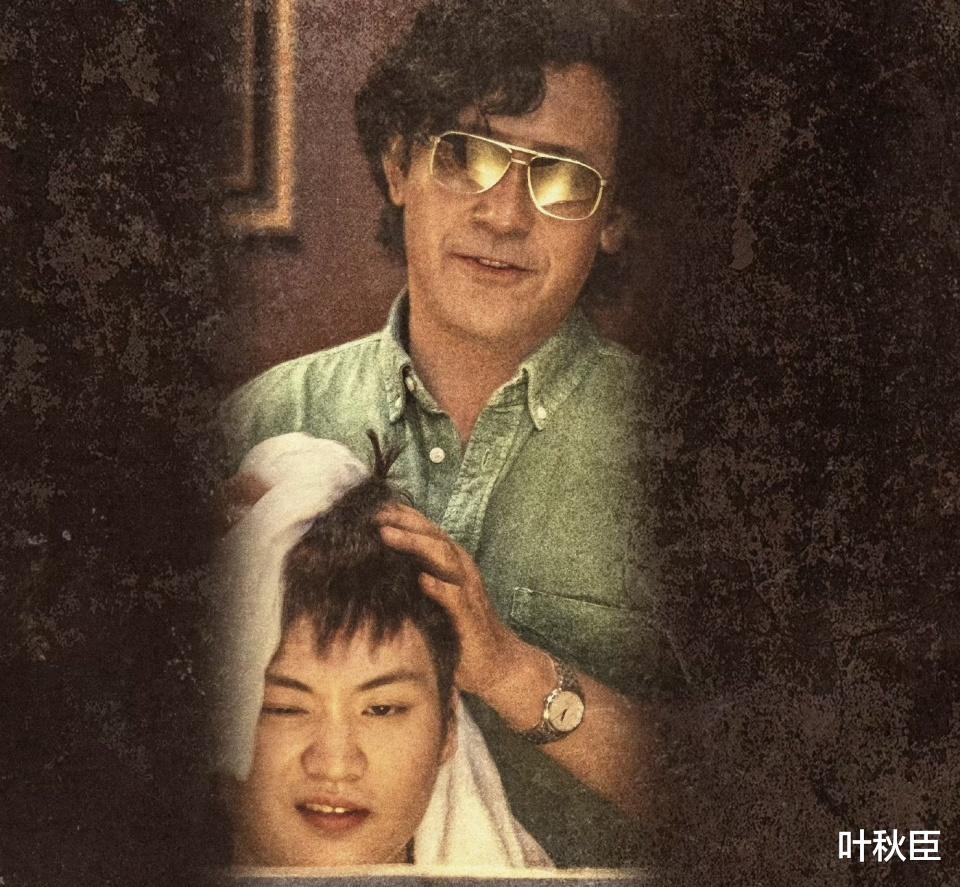

由于姜文也有儿子,所以他在诠释郎国任时,加入了自己对育儿的理解。

养孩子有时候逼得太紧是没用的,必须反其道而行之,父母适当的“偷懒”反而对成长有助益,但不能是真的“懒”,而是有策略的“懒”。

同时要全面培养孩子的生存能力,不能只会“钢琴”。

也不忘了用德国钢琴比赛那场戏,去讽刺一把电影市场的内幕操作。

或许是周围人对我铺垫了足够低的观影预期,所以整体看起来并没有那么不堪,甚至还能找到一些其他作品里都没有的亮点。

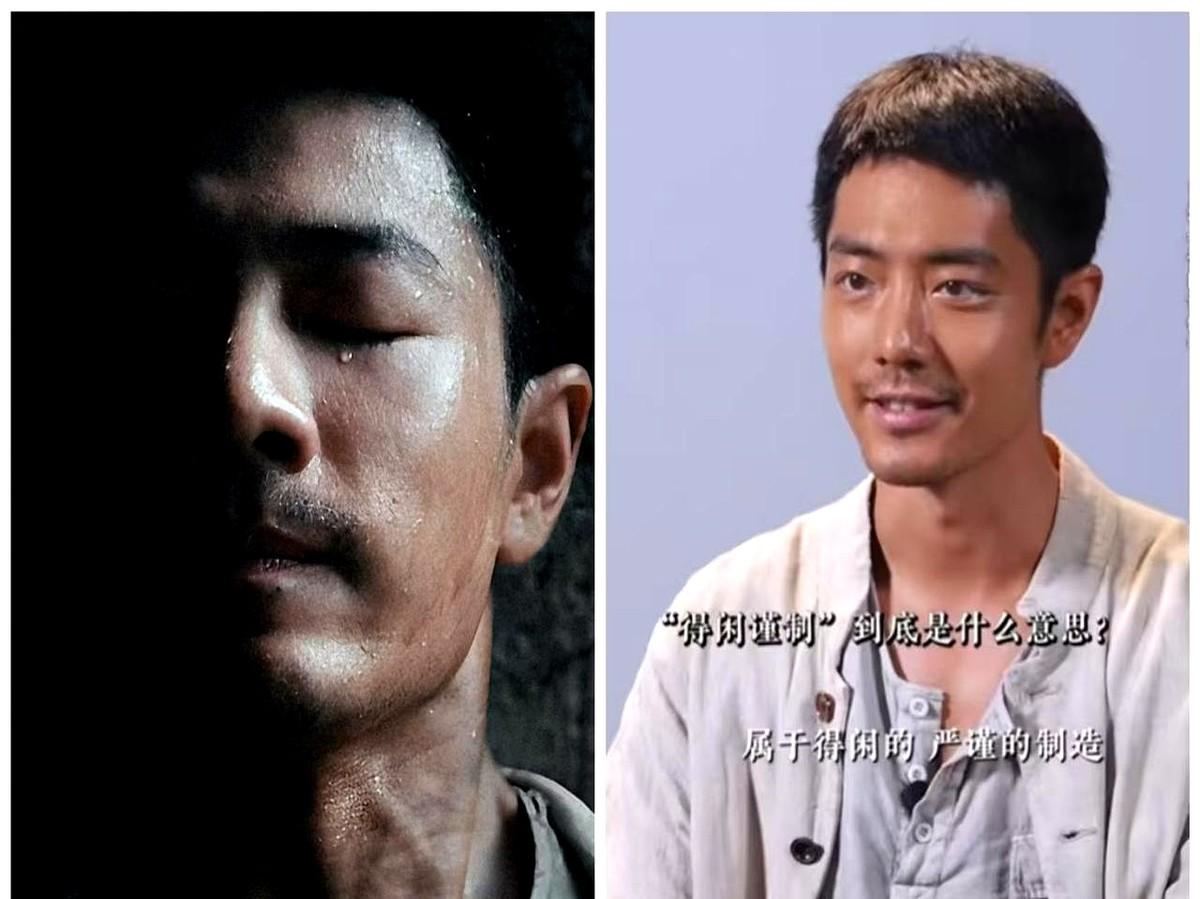

明星客串阵容空前强大,葛优、辛芷蕾、胡歌、雷佳音、马丽、于和伟、甄子丹、王传君、何赛飞和余皑磊等等,亮相时间都很短暂,分别出演郎朗学琴路上擦肩而过的诸人。

童年郎朗和少年郎朗的选角不错,不仅脸与本尊都有些许相似,还都能忘情地投入钢琴弹奏,代入感合格。

《猫和老鼠》那段也是我童年对钢琴的记忆,共鸣了。

《你行!你上!》是非常大胆的尝试,但不符合现在买票进电影院的观众诉求,也偏离了很大一部分人的喜好。

所以在暑假档上映得无声无息是正常的,总票房也不过亿(约9000万)。

坦白讲,如果不是姜文导演,这部电影我根本不会去看。

虽然有优点,但缺点也很明显。

以下都是我的浅见,若有错漏,欢迎批评指正。

这部作品的故事距离普通人太远,台词也不是日常沟通的风格。

我作为一个在东北长大,从小练过钢琴的人,看这部电影也只有少量的共鸣,毕竟自己不是这方面的天才,所以早早就脱离了片中的培养路线。最初学琴那段觉得似曾相识,此后的内容就纯纯是看电影了。

看着郎朗一路NO.1的横扫过去,除了欣赏音乐和感慨天赋之外,普通人只是在看一个很遥远的,别人家孩子的故事而已,极度缺乏普适性。

在片中,我还有一个从主观审美就太喜欢的设定,即郎朗在路上偶然撞见怀孕的大吉娜,暗示肚子里有个也要学钢琴的小吉娜,埋下了姻缘的伏笔。但这场戏和整个电影的调性都不符,相当突兀。

姜文是很全面的考虑了观众,因为他把观众的吐槽提前拍进戏里了,“尴尬”这两个字不止是台词内容,还是大家的感受。

叙事的质量很不平均,尤其是后半段垮了。

可以适当的“疯”,但不能“疯”得太过。

很杂乱的故事节奏,但看得出导演是有意为之的,如果片名改成《一出闹剧》,没准比《你行!你上!》要更符合电影的拍摄风格,而且后者多少有点呛观众的感觉,前者就柔和多了,不过那也的确不够“姜文”。

隐喻当然是有的,姜文的电影怎么可能没有隐喻。

就算本人再不承认,也没用。

一部分隐喻自然是带有强烈讽刺性的梗,但这部电影的缺点在于“隐喻”的设定不够连贯,甚至可以形容为跳脱,所以没有形成逻辑闭环,只是idea漫天乱飞。

全片我最感慨的一场戏,就是姜文抬头说的那句台词——

“天花板上头是啥呀?”

这是他对自己的发问,从早期那些不能提名字的电影到《让子弹飞》,姜文早已是站过天花板的人了,他还能更高吗?

我们,还会期待姜文的下一部电影吗?

文/叶秋臣

———————

—本文著作权归原作者(@叶秋臣)所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处—抄袭必究—欢迎转发评论—