今日立春!

清晨推窗时,发觉风变了。昨日还是凛冽的、割面的北风,此刻却裹挟着一丝难以察觉的温润,像母亲呵在婴儿额上的气息——这是春信使叩门的轻响。民间谓之“东风解冻”,真是再贴切不过。那风拂过冰封的河面,你几乎能听见坚冰深处传来细微的、蛛网般的裂响,仿佛大地在睡梦中翻身,骨骼舒展的轻吟。

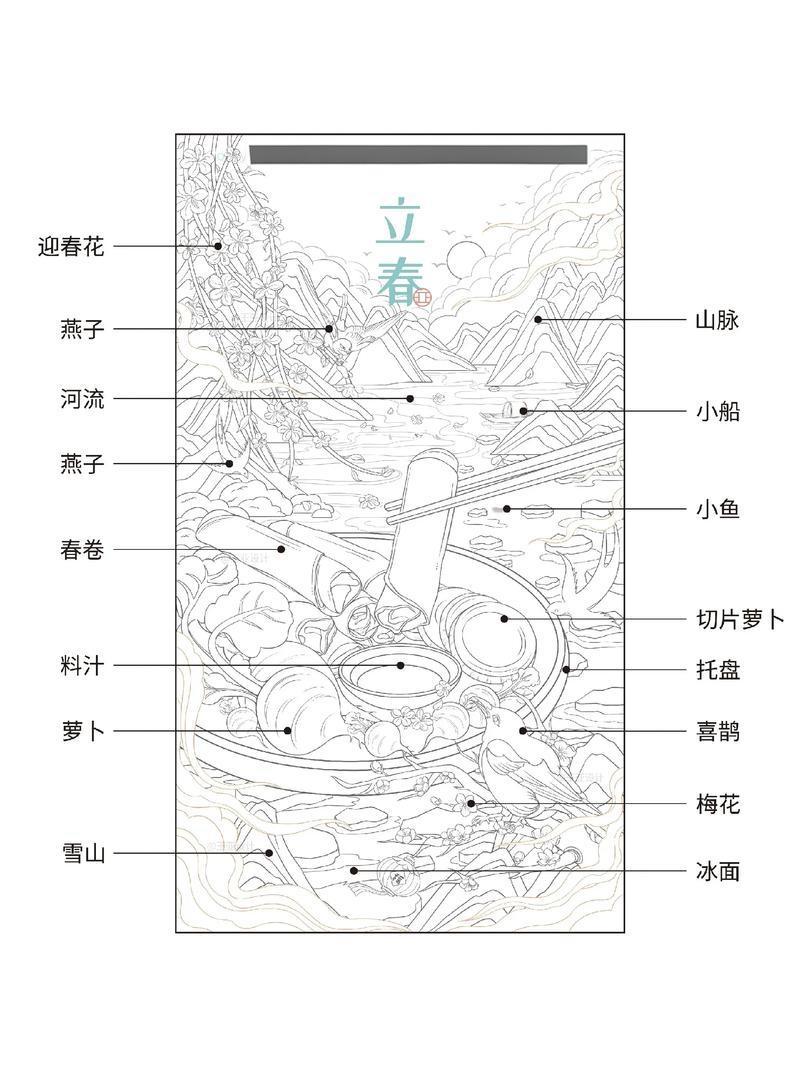

古人将立春分为三候:“一候东风解冻,二候蛰虫始振,三候鱼陟负冰。”这不仅是物候的变迁,更是一套关于苏醒的古老仪式。蛰伏地下的虫蚁并未真的听见钟鼓,是土壤深处那股上升的暖气——先民称之为“地阳之气”——轻轻搔动了它们的触须。河水依然寒冷,鱼儿却已感知到水面下流动的暖意,它们向上游动时,脊背碰碎薄冰,驮着晶莹的碎片,如同驮着破碎的冬天游向春天。这一切都在静默中进行,像一出没有观众却庄严无比的加冕礼。

我们的祖先对春天怀着近乎神圣的敬意。天子率三公九卿出东门迎春,祭祀芒神,鞭打春牛,那扬起又落下的鞭影里,是对五谷丰登最质朴的祈求。寻常百姓家则“咬春”——一张薄饼,卷起水灵灵的萝卜、新韭与春芽,咬下去是满口清冽的生机。这哪里是果腹,分明是以整个身心与春天缔结盟约:你的生机流入我的血脉,我的劳作将还你以金秋。春天于是从自然的范畴,走进了伦理与希望的疆域。

而最深切的春意,往往在人心里最先萌动。陆机《演连珠》里说:“春风朝煦,萧艾蒙其温。”萧与艾,最寻常的草芥,也在春风的平等爱抚下获得新生。这让人想起那些寒冬里的时刻:或许是一次挫折后的辗转反侧,或许是漫长等待中的心力消磨,我们都曾像泥土下僵硬的根茎。但立春一到,心底某处便松动了。它不一定是宏大的志愿,可能只是一个微小的念头——想整理凌乱的书桌,想给远方久未联系的朋友写封信,想学一道新菜,或在黄昏时毫无目的地散步。这些念头像顶破冻土的嫩芽,宣告着内在生命节奏与天地的重新合拍。

这“合拍”便是立春最深的馈赠。它告诉我们,苏醒不是整齐划一的号令,而是万物各自寻回内在韵律的过程。柳梢的绿意与心头的暖意,遵循着同一道古老的律令。于是我们开始清理,扫去的不仅是尘埃,更是积郁的旧岁;我们开始计划,种下的不仅是花籽,更是对时间的崭新信念。

此刻,站在岁首的坐标上回望,那些寒冬的沉寂不再是空白,而是深翻的土壤,是必不可少的酝酿。没有深冬的封存与沉淀,哪来此刻破土时纯粹的力与美?春天不是对冬天的否定,而是其庄严的完成。

听,风又起了。这次它穿过廊下悬挂的旧风铃,叮咚声里洗去了锈涩,清亮如初。远处,不知谁家的孩子第一个跑进尚带寒意的广场,笑声像挣脱线绳的纸鸢,高高地、颤颤地,融进淡蓝色的天幕里。

万物正在抬头。而人间,从此日此刻,重新开始。