“内斗就要亡国,亡国也要内斗”,这是《南明史》作者顾诚对南明政权的政治生态的精炼总结。

很多人习惯以南宋对比南明,并因此提出疑问,同样是北方政权南渡,为何南宋能坚持一个多世纪,而南明却只坚持了不到二十年。

就纸面实力而言,南明的情况甚至还要好于南宋,明朝较宋朝而言,南北方经济差距更大,所以如果同样形成南北对峙的局面,南明的经济优势更大。

就对手而言,南宋的对手完颜阿骨打领导的女真人刚刚完成灭辽,军事实力和集团士气都处于巅峰期,重骑兵铁浮图在平原作战几乎就是无解的存在,而满清政权虽然深耕东北多年,但并未表现出那种碾压式的军事优势,且当时的北方还有大顺、大西等政权,亦是满清的强劲对手。

此情此景,如果按照南宋的剧本走,南明政权应该可以以南方基本盘,稳坐钓鱼台,看着满清、大顺、大西等政权在北方厮杀,而后伺机北伐。

不仅如此,起于白山黑水的满清政权,是抓住特殊的历史机遇才现实控制帝国京师的,严格意义上讲,他们并没有做好统治一个如此庞大帝国的准备,所以在施政时是会犯错误的,有时这些错误甚至可以说相当致命。

但由于内斗是南明政权的主题,经验不足的满清政权的失误,总会因南明政权的内斗而化解。

在实践中总结经验永远是进步最快的,南明的内斗不断给满清创造试错的机会,而这些最终让满清完成了从一个地区政权到全国性政权的蜕变。

头发的战争“剃发”曾是满清政权的一项基本国策,某种意义上讲,剃发这项政策对于让满清在关外站稳脚跟至关重要。

满清政权的最初基本盘是建州女真,其不但经济文化落后,总人口也很稀少,仅靠建州女真那点人,别说蜕变为全国性政权,想统一关外都是天方夜谭,想要有所成就,就必须把其他民族成员,尤其是人数众多的汉人吸纳到自己集团内部。

《水浒传》中,梁山集团想拉谁入伙,就会散布谣言宣称谁要谋反,核心逻辑就是断人退路。

如何能找到一个让汉人加入了就难以退出的办法,满清给出的答案就是:剃发。

传统汉人习俗是束发,剃发对于汉人来说是一种强烈侮辱,一个汉人,如果剃发会被周围人鄙夷,但头发一旦剃了短时间内很难长出来,这就导致了一个汉人一旦剃发,基本标志着他在汉人圈里社死,他能做的只能是死心塌地追随满清政权。

在关外时,满清政权每打下一座城,就会强迫汉人剃发,不得不承认,这个办法确实在很大程度上帮助满清政权解决了快速识别敌我的问题。

本着一个办法好用就一直用的原则,清军入关后,曾下达全民剃发令,但随即遭到汉族官员的强烈反对并引发京畿地区暴动,在政权立足未稳的背景下,摄政王多尔衮不得不收回剃发令,由全民强制剃发改为少数官员、将士强制剃发,其他人自愿剃发。

但是,随着清军顺利占领南京,剿灭南明弘光政权,多尔衮认为大局已定,再加上清军占领南京的过程过于顺利,包括摄政王多尔衮在内的满清统治者得出了“江南软弱,不敢反抗”的结论。

在巨大军事胜利的鼓舞下,满清政权再次强推剃发令,并给出了“留头不留发,留发不留头”的蛮横标准,让摄政王多尔衮始料未及的是,这一次,“软弱”的江南,将给他一个大大的“惊喜”。

剃发令发出后,江南地区立刻发生大规模暴动,很多已经表示归顺的州县纷纷反正,满清政权不得不暂缓南下的步伐,拿出大量精力去对付江南地区此起彼伏的武装暴动。

多尔衮想以“头发”为武器,把在关外的成功经验推广到全国,这倒是没错,但剃发这种侮辱性极强的举措,想要强行推进,一定要保证对方别无选择,在关外时,满清强制关外汉人剃发,一定是发生在该地区已经被满清完全控制的前提下,而现在,江南大量地区只是名义归附,并未实现有效统治,广大南方地区,朱明王朝的子孙们仍可以“明”的旗号拉起一个个政权。

多尔衮的剃发令下的太早了。

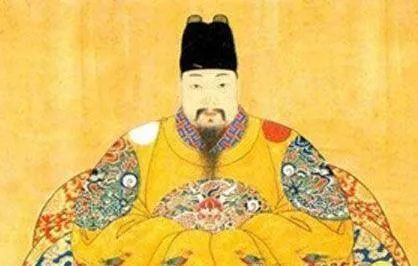

疾风劲草多铎大军势如破竹占领南京,俘虏弘光帝朱由崧后,南明朝廷曾短暂以杭州为根据地,搞出一个“潞王监国”。

这里面还涉及到一个小插曲,弘光政权建立之初,曾上演过一场针对帝位的“福潞之争”。

按照血统关系,福王朱由崧是老福王朱常洵之子,与崇祯皇帝关系较近,选他继位在法理上说得通,但在当初的“国本之争”中,东林党人极力反对朱常洵继位,如果兜兜转转皇位在回到福王一系,东林党人会很不爽,所以他们打算以“立贤不立亲”的理由推潞王上位。

但不爽归不爽,此时的天下逻辑已变,手里有兵说话才有分量,东林党人一直深耕文官集团,却没有多少军头真正支持他们,如今,手握重兵的江北四镇军头大多支持福王朱由崧,东林党人也只能接受这一既定事实。

在清军占领南京,弘光帝朱由崧被俘虏后,东林党人终于有机会把他们认为非常“贤能”的潞王朱常淓推上帝位了。

现在,坐拥杭州的潞王朱常淓终于有机会向世人展示他究竟有多“贤能”了,获得“监国”权力的朱常淓上任后要干的第一件事便是……与清廷议和。

此时清廷席卷天下之势已成,怎会与一个被临时拉起来的草台班子议和,潞王的议和提议被满清断然拒绝,眼看议和不成,潞王集团开始就前途问题举行讨论,在充分听取各方意见后,潞王朱常淓决定投降。

仅仅存续了一周的“潞王监国”政权唯一的价值便是在清军大军压境时区分出了投降派和抵抗派,当然,这一切也为日后的事埋下了隐患。

潞王监国时,很多藩王为其献策,其中又以唐王朱聿键和鲁王朱以海最为积极,这二人又都是比较积极的抵抗派。

待潞王朱常淓降清后,唐王朱聿键返回福建,受到当地士人拥戴,而鲁王朱以海则与浙东地区的抵抗势力关系密切。

唐王和鲁王间,无论是社会名流和前明重臣,都是支持唐王的更多,弘光政权覆灭后,大量士人入闽,在入闽的士人和当地实力派郑芝龙的共同支持下,唐王朱聿键正式继位,年号“隆武”,隆武政权也成为了南明继弘光政权后第二个被广泛承认的政权。

唐王朱聿键在福建继位后,鲁王朱以海也在浙江就任“监国”,就社会名流的认可度来看,鲁王监国政权远不及隆武政权。

本来,鲁王政权是注定不会有什么“前途”的,但就在这个时候,“剃发令”来了。

清军占领南京、杭州等江南重要城市后,便火急火燎地颁布剃发令,一时之间江南地区涌现出的大小反抗势力不计其数,这些反抗势力当然也明白清廷势大,单打独斗是不行的,得找到组织,联合起来才能成事。

而相比于远在福建的隆武政权,近在绍兴的鲁王监国政权距离更近,更方便与江南的抵抗组织取得联系。

剃发令后的天下震动,在无形之中增强了鲁王监国政权的能量。

按照理想情况,当时的局势对于南明政权是不错的,鲁王身处抗清第一线,直接协调各路抗清势力,而唐王(隆武帝)坐镇福建,可以为鲁王提供源源不断的后勤补给,这样的模式下,南明政权是具备与清廷打持久战的可能的,如果战争持久化,经济实力更强的南方将展现出优势,如此一来,南明政权不说逆风翻盘,保住半壁江山的可能性还是很大的。

当然了,以上情况仅仅存在于理想状态下,在明这个政权中,一旦出现了两个实力相近的势力,他们要做的第一件事一定是内斗。

当然,内斗也有很多种,而明廷的内斗起手式一定是正统性之争,因为“得正统者得天下”政治传统,明廷的正统之争往往是没有妥协余地的,围绕正统性的斗争往往不死不休。

东林余波在剃发令造成南方震动的历史机遇下,福建的隆武政权与绍兴的鲁王政权却正式拉开了内斗的序幕。

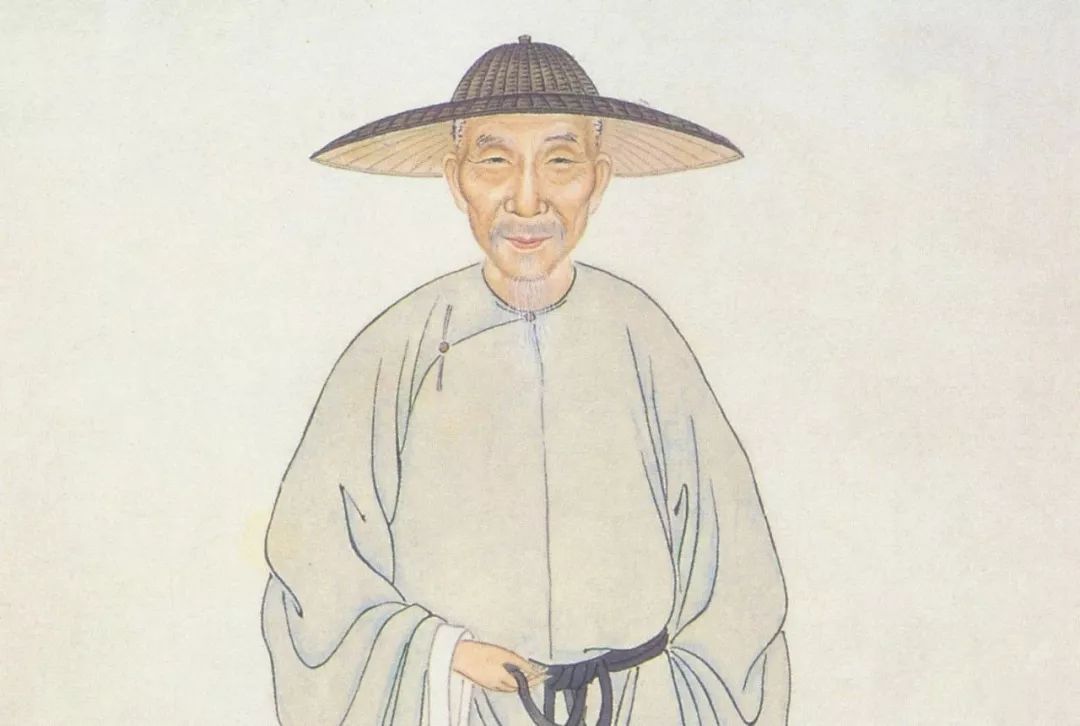

在祖籍福建的名臣黄道周的感召下,大量明朝高官和名流随唐王入闽,这让唐王政权的正统性陡然升高,在得知鲁王朱以海在绍兴就任监国后,隆武帝朱聿键派遣使者前往绍兴要求鲁王朱以海去掉监国称号,接受隆武政权的册封,但遭到了鲁王势力的断然拒绝。

按照正常逻辑,此时的鲁王政权选择接受隆武帝的册封似乎也没什么坏处,一者鲁王没有正式称帝,这种监国性质的政权显得名不正言不顺,接受了已经称帝的隆武帝的册封能在很大程度上解决合法性的问题,再者浙东地区对于远在福建的隆武政权来说太过遥远,隆武帝不可能直接管理这里,就算鲁王接受册封,大概率也会在隆武帝允许下“便宜行事”,鲁王的势力不但不会受损,还有理由向隆武帝要钱粮补给。

但以上只是正常逻辑,千万不要小瞧派系斗争在有明一朝政治游戏中的分量,扒开隆武政权与鲁王政权背后的势力,就能猜到隆武政权与鲁王政权之间合作的可能性无限接近于零。

如果要问晚明时期最大的政治势力是谁,那毫无疑问首推东林党,东林党的主要成员是江南士绅,一些有影响力的社会名流也会被其吸纳,李自成攻占北京后,东林党的“精华”也跟着被“一勺烩”了。

当然,留在南京的东林党成员不会坐以待毙,江南可是他们的“老家”,如果南京的东林党成员能成功扶持一个皇帝,那么他们在新政权中的影响力将超过“前辈”。

但正如上文所说,东林党多年来深耕文官集团,但在天下大乱的背景下,文官集团的整体影响力都在下降,而军头势力的影响力则大幅上升。

最终马士英联合江北四镇军头,扶持东林党不认可的福王朱由崧继位。

东林党在自己的老家,在皇位继承这种头等大事上都能失手,足见其没多大能耐,但尴尬的是这群没多大能耐的货色名气却偏偏很大。

弘光政权覆灭后,一部分东林党成员因为“头皮痒”直接选择剃发降清,但亦有一部分东林成员选择南下入闽,追随唐王朱聿键。

这些人中不乏明朝的重臣,他们继承了东林党的“优良传统”:名声大,地位高,本事小,起高调厉害,干实事不行。

这群所谓名士入闽,确实让唐王朱聿键建立的隆武政权名声大振。

某种意义上讲,东林党成员拥立的皇帝朱聿键也颇有几分“东林之风”,其三次宣称要御驾亲征,但都因为种种原因没有去成。

相比于唐王建立的隆武政权,鲁王监国政权的支持者大多是浙东地区的本土士绅和明朝的中下级官员。

这些人与基层接触多,能干事,但却缺乏名气和社会影响力,而鲁王朱以海的形象也类似,在南明政权先后登上历史舞台的五位帝王中,只有鲁王朱以海经常到前线鼓舞士气。

崇祯皇帝还在时,浙东本土乡绅和下级官员就要受到社会地位和名气更高的东林系统压制,所以对于东林党的嘴脸,他们是最清楚的。

如今天下大乱,浙东本土势力拥立鲁王,终于建立了自己的政权,而曾经高高在上的东林党,在福建搞出一个隆武政权,还想继续管着自己,这在浙东本土士绅看来是万万不可接受的。

草台班子在鲁王朱以海拒绝了隆武帝朱聿键的收编后,社会地位较高的隆武派与社会地位较低的鲁王派各自发挥了自己的“传统手艺”,开启内斗大戏。

隆武帝一系成员不乏东林名士,做事含蓄,善于画饼,他们利用自己的社会影响力,多次前往浙东地区对名士和地方实力派进行游说,希望他们“弃暗投明”,加入到代表正统的隆武政权才有光明的未来。

这样的社会背景下,大量士绅名流入闽,士绅名流,很大程度上是一个地区的中坚力量,他们的大规模南下,也就意味着浙东本地能够组织抗清的核心力量被抽走,客观上对于浙东地区整体抗清形势是不利的。

代表正统的隆武帝势力在浙东地区的大肆政治宣传作用显著,浙东地区很多独立抗清势力认定远在福建的隆武政权才是正统,所以他们会有意回避与鲁王方面进行接触,浙东义军之间的关系,因为唐鲁之争这支看不见的手开始变得微妙起来。

相比于由上流人士组成的隆武政权,由中下层官员组成的鲁王政权干事更加简单粗暴,当然,这句话有两面性,干好事直接高效,干坏事也是干净利落。

鲁王政权的将领大多军头做派,一言不合就开抢,对于浙东地区不愿与鲁王合作却暗中联络唐王的势力,鲁王系军头动辄刀剑相向,当然,更多时候,派系之争不过是鲁王系军头对自己人开刀的借口,他们的真实意图是报私仇,或是到对方的地盘上去劫掠。

是的,即便是势力范围仅局限在浙东的鲁王势力内部,也分派系,也存在内斗。

做事无所不用其极,是鲁王势力的一个特点,为了阻止鲁王与隆武帝之间可能达成的合作,其不惜采用暗杀隆武帝使者等极端手段。

鲁王系内部存在内斗,隆武政权内部当然也存在内斗,以原东林党成员为代表的文官名士群体是隆武政权的重要组成部分,而隆武政权内部还存在另一个重要势力,就是以郑芝龙为代表的福建本土军头。

隆武帝继位后,大举招募新兵,组建新军,有意疏远郑氏集团这一福建最大的军事组织,结果就是福建最能打的军事力量被束之高阁,尝试主动出击与清军交战的都是些刚刚招募来的新兵。

隆武政权手上的社会资源是明显多于鲁王政权的,但由于隆武帝有意疏远郑芝龙,导致隆武政权真正能用在抗清上的兵力还不如鲁王政权。

在唐王与鲁王势力的连番内斗下,清廷抗住了剃发令带来的重大社会冲击,江南抵抗力量被各个击破,鲁王政权被迫流亡海上。

而在看到浙东一带的抗清力量被基本肃清后,隆武帝试图以福建外围的天然地理屏障为依托进行割据,但江南政权要想生存,自古有“守江必守淮”的传统,失去广大江南地区这一战略缓冲区的福建又怎么可能单凭一省就挡住满清的铁骑。

更何况福建地区最大的武装势力郑芝龙集团与隆武帝之间还相互不信任。

当然,隆武政权的失败比想象中来的还要快,清廷平定江南后,天下大势已基本确定,本身就不被信任的郑芝龙更没有动力为你隆武帝陪葬。

最终,郑芝龙降清,并打开天险仙霞关,清军得以直捣黄龙擒杀隆武帝。

隆武政权善于舆论宣传,善于搞道德绑架和用正统性压人,却不善于作战,这也注定了其失败的结局。

当然,也不能说隆武政权四处联络和舆论宣传的战术没有一丝用处,只是这个用处要在隆武帝死后才能显现出来。

以南京为根据地的弘光政权的基本国策是“联虏抗贼”,结果发现入关后的满清根本不是要抢点东西,而是要整个天下。

到了隆武帝时期,终于理清了各方势力之间的关系,满清才是主要对手,南明与“闯贼”之间其实是可以合作的潜在伙伴。

随着南明与大顺军余部关系的破冰,第二次抗清高潮即将上演。

评论列表