顺治十八年(1661年)正月初七,北京城里的那位“顺治爷”噶了。大约一个月后哀诏传到了苏州府,按制府县衙门马上开始设置灵堂,辖区内的大小官吏、乡绅、士子什么的,反正所有吃皇粮的或跟官府能沾上点边儿的人就啥也甭想干了,统统都得滚到灵堂举哀痛哭三日,才算能交差。

可这一哭,就哭出了一场大案,还哭掉了十八颗大好头颅。

咋回事呢?。就是清军南下时一路造孽,根本不给人留活路,所以各种反清复明运动风起云涌,把满洲人陷入了人民战争的汪洋大海。为了脱困,顺治皇帝趁多尔衮意外死亡之机,革除了六大弊政并实行减税减征。简单说就是用怀柔代替了杀戮,试图安抚民心以尽快消灭南明小朝廷。

但作为外来者,满洲人肯定不知道江南士绅的骚操作到底有多骚……你拎着刀子去抢他们的钱粮,他们除了哭爹叫妈外能做的不多。相反你要是陪着笑脸好言好语的请他们履行对朝廷的法定义务,那么你就得做好倒贴的准备了——对此,从朱元璋到朱由检都都表示这事朕太熟啦,写个洋洋数万言的心得体会不费吹灰之力。

可满洲人不知道啊!于是他们就十脸懵逼的发现,说好的减税减征没几年就变成了拖缴缓征,甚至已经有人敢叫嚣要抗缴拒征了……可问题是西南那边清军正跟南明打得如火如荼着呐,钱粮消耗得跟掉进无底洞似的。作为天下最富的江南不想缴税,你让清廷拿什么填这个大坑?

既然你给脸不要脸,顺治也不想再客气,直接大手一挥把著名的酷吏朱国治派去当江苏巡抚。而且后者唯一的任务就是搞钱,简单说就是按规定谁该缴税,谁就得缴税;该缴多少,一分一厘也不能差。而且不但现在的钱粮要缴,往年积欠的也得追,一个都不能少。

顿时江南舆论大哗,导致老朱还没到任就喜提“朱白地”的绰号一枚。更有苏州府吴县县令任维初,自己手脚不干净,有过盗卖官米的劣迹,又趁机严刑催交赋税以中饱私囊。导致有人被杖毙,一时间民怨沸腾。

其实老百姓死不死的,乡绅和秀才老爷们才懒得关心。可问题是百姓的腰包里才有几个大子儿?甭管是朱国治还是任维初真正盯上的,正是这帮老爷们。据史料记载,当时仅嘉定、无锡两县的官绅士子通过贿买、隐混和拖欠等手段形成的积逋,就达到数十万两之巨。朱国治把几万口百姓整成“白地”,都不如抄了一家大户赚得多,你说他会怎么选?

要是满洲人继续玩扬州十日、嘉定三屠那一套,估计老爷们早就跪了。可问题是毕竟你曾经软过啊,给老爷们赔了好几年的笑脸。这就让老爷们觉得,作为新朝的大清,其实也没什么了不起的,可以像以前欺负大明一样,继续欺负欺负。

所以他们就打算给朱国治玩一出敲山震虎。不过心里又有点打鼓,生怕给自己招来麻烦,所以就打算找几个替死鬼去趟趟雷、试试水。

于是还是老套路——读书人先上,驾轻就熟的出演这个角色。

01终明一朝276年,一直过得穷嗖嗖的。至于为啥这么穷,在以前的文章里反复提过,这里不再赘述。但不甘于老太太过年的朱家皇帝们,其实也想过不少办法试图改变这一现状。但每一回受到的最大阻力,无一例外都来自江南士绅。

其实从朱元璋到朱由检,都没指望过能从士绅手里收到正常的税赋。他们只是希望这些地头蛇们兼并土地的胃口小一点,不要把朝廷正常该收取的税赋吞下太多、太快。同时作为他们“副业”收入的商税,能不能让朝廷也雨露均沾一下下?

可惜无一成功。为啥?简单说江南士绅对抗大明有无往不利的三大法宝,可以概括为一哭、二闹、三上吊。

那啥是一哭二闹三上吊呢?一哭就是发动舆论并自诩代表民意,指责朝廷“与民争利”并利用其在官僚系统中的代言人发起汹汹朝议。反正你朱家皇帝要想当个圣主明君,不至于死后遗臭万年,就得餐风饮露,不食人间烟火当神仙,万万沾不得银子这种肮脏的东西。

明朝十六帝有贤有愚、有昏有明,但一个普遍的共同点就是死要面子活受罪。所以一忽悠就瘸,结果则是江南士绅富得流油,朱由检的国库能饿死耗子,也是活该。

这是一哭。二闹呢?就是如果姓朱的不听忽悠,那就上强度——你以为这是要插旗造反了?那可真是小瞧那帮老爷们了。他们早就把朱家皇帝看得透透的了,你直接跟他硬干,他肯定比你还硬;相反跟他玩软刀子,他就不知所措了,而且屡试不爽。

所以所谓的二闹,就是抗税抗征。当然也不是一点不交,朝廷逼得紧了、眼看都要去找刀子了,就赶紧说我不是不交,是欠缴、是缓交。等朝廷把刀子收起来了,或是别的地方火上房了、刀子忙不过来,那就真不交了……

当年朱棣的嫡系子孙在位时,尚能与江南士绅保持着还算过得去的关系,所以能达成每年漕运四百万石粮食供应北京的协议。可自打朱祐杬的子孙上台后,双方基本就撕破了脸,导致每年江南百姓该缴的钱粮越来越多,运到北京的却越来越少。到崇祯年干脆连一百万石都“凑不齐”了,直接让北方边军统统成了叫花子,才招来建贼闯逆之祸。

要是遇上个混不吝的皇帝,比如朱厚熜那样的,你什么骚操作都玩不过他,那江南士绅就只剩下“三上吊”这一招了——就是你不让我活,那就都别活了!

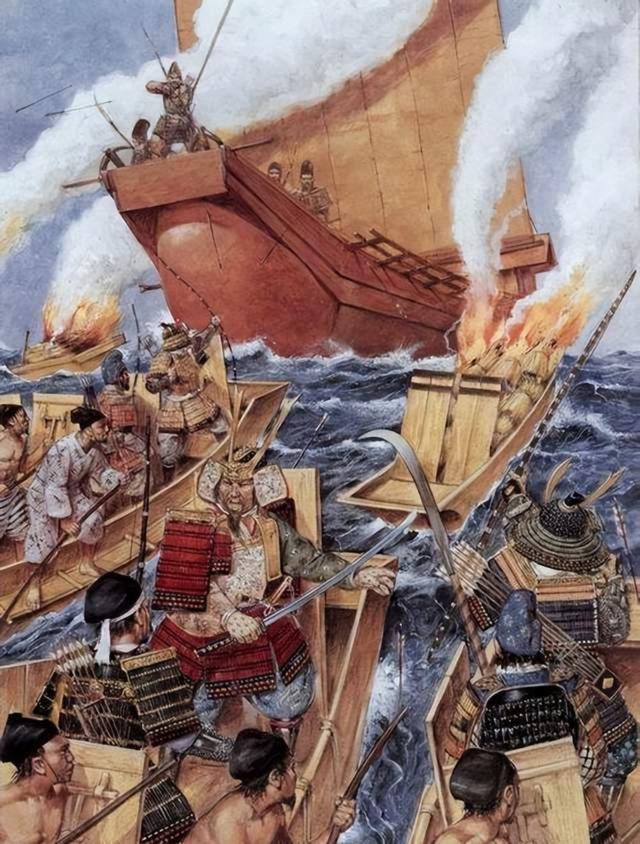

嘉靖倭乱是怎么来的?东南沿海闹倭K可不是啥新鲜事,南宋时候就有。可为啥单单一个嘉靖朝就闹了628次倭患、足足占了终明一朝的80%以上?偏偏朱厚熜一死,倭乱就戛然而止,再不成气候?再如如今总有人指责晋商通敌,其实晋商早就有与口外通商的传统,为啥一直没出什么大问题?而从明中期以后晋商以盐为媒与江南商圈合流以后,问题就越来越多、越来越大,难道是没原因的?

如今聊起明亡的原因,说这说那的都有。其实我一直觉得明朝就是被江南士绅给搞没的,靠的就是一哭二闹三上吊。

02对付新来的满洲人,江南士绅其实也没啥新招儿,或者坚定的认为老套路足矣。

毕竟就是帮百十年前还活在树上的猴子,犯得上浪费咱们宝贵的脑细胞?

而顺治皇帝爱新觉罗·福临的突然噶掉,在他们看来就是一个天赐良机。

“国之大事,在祀与戎”嘛。所以尽管全国各地都在给皇帝搞悼念仪式,看上去就是在走形式,但绝对不能出事。一旦出事了,没准就是能让无数人头落地的大事,绝对让各地官员吃不了兜着走。所以乡绅们判断,只要他们做的事情没有太出格,无论朱国治还是任维初为了不担责,都得拼命替他们掩盖并进行安抚。甚至哪怕再不情愿,也得答应他们的一些条件。

毕竟事情闹大了,对谁都没好处。而且官越大,倒霉的概率和程度也就越大。所以为啥不搏一把,没准税就不用缴了,起码往年的欠税可以不追了吧?

恰好苏州当地还有“哭庙”的传统。尤其是在明朝,但凡当地有官员不法,或是官员的施政让乡绅们不满意,就有人怂恿士子跑去文庙作《卷堂文》,向祖师爷哭诉。更有鼓动民众向上级官府申告的,而且往往都能形成很大的影响,最终逼迫官府做出让步。

他们依旧照方抓药。就在哭灵仪式当天,大名士金圣叹带着数名秀才当场宣读了由他亲自起草的《哭庙文》:

“顺治十八年二月初四,江南生员为吴充任维初,胆大包天,欺世灭祖,公然破千百年来之规矩,置圣朝仁政于不顾,潜赴常平乏,伙同部曹吴之行,鼠窝狗盗,偷卖公粮。罪行发指,民情沸腾。读书之人,食国家之廪气,当以四维八德为仪范。不料竟出衣冠禽兽,如任维初之辈,生员愧色,宗师无光,遂往文庙以哭之。”

虽然矛头直指任维初,但谁都知道这次哭庙是以检举赃官为引,抗粮拒缴才是真正的目的。而且一旦把任维初这个为虎作伥的玩意打倒了,朱国治这个“罪魁元凶”能有什么好果子吃?

所有人都信心满满,却没有任何人注意到这么一件事——大明的老黄历,就一定能在大清行得通?

底下的秀才们才刚刚开始表演,台上脸色铁青的朱国治却没像士绅们想得那样赶紧跑来维持秩序、安抚大众,试图大事化小小事化了。他反倒好像觉得场面还不够乱,所以决定乱上加乱,于是大手一挥,无数士兵、衙役就如狼似虎的扑了上去,当场把倪用宾等五名秀才捆成了待宰的猪。

一看朱国治不讲武德,刚才还一副不惧刀斧为民请命的德性的诸秀才们,立刻如受惊的兔子似的四处奔逃,唯恨爹娘少给自己生了两条腿,现场散落了一地的臭鞋破帽子……

可问题是在国家机器的暴力铁拳之下,你往哪跑?朱国治下令关闭四门、大索全城,很快就将金圣叹、沈玥、顾伟业等十八名主犯统统抓捕归案。其中金圣叹被抓时还曾高呼“先帝”,以为起码能唬住一些人,结果当场挨了二十个大逼兜,就彻底老实了……

紧接着朱国治启动快刀斩乱麻模式——以“摇动人心倡乱,殊于国法”将被抓的秀才统统定为死罪并上报朝廷。在收到批复后,立即于七月十三立秋之日,将这十八人斩于南京三山街。

这就是哭庙案,也是江南三大案的首案。

03十脸懵逼的江南士绅还没反应过来,十八颗大好头颅已经滚滚而落。他们无论如何也想不明白,为啥在大明朝百试不爽的把戏,在大清朝咋就玩不转了呢?

想不通,没道理,那就一定是什么地方不对。哪儿不对呢?有人就觉得,这纯粹就是场意外。而之所以会出意外,就是因为咱们太过于心慈手软、太给官府面子了。朱国治感受不到压力,才会肆无忌惮,所以这回咱们必须给他来招狠的。

啥狠招呢?其实也不稀奇——既然“一哭”哭砸了,咱们就继续“二闹”。恰在此时,朱国治传达朝廷指示,要求辖区内所有欠税者,不问贵贱、无论多寡,必须在当年夏天前补齐,否则一律严惩。于是士绅们立即走访串联达成攻守同盟,反正就是要求所有人都不许去缴税。谁敢去,谁就是叛徒,就是乡人皆唾弃之。

前线正打得尸山血海,催告钱粮的信使不绝于途。在这种情况下,等到了期限要是你朱国治收不上一两银子,看看朝廷要收拾的是谁?

想要钱,你就得老老实实的坐下来跟咱们谈。那些陈年积欠的钱粮该减的减、该免的免。现在该缴的赋税你也别要那么多,或者我们多费费心帮你从穷棒子那里多刮刮油,不就都妥了吗?

什么,你说完不成朝廷的指标怎么办?完不成总比一两银子收不上来强吧?丢官去职总比被摘了狗头舒服吧?你听没听说过前朝的某某总督、某某巡抚,当年不比你朱国治还眼高于顶?到最后还不是跟个灰孙子似的喝咱们的洗脚水!

你说朝廷会严惩不贷?要惩也惩你朱国治!少了你朱国治,江南照样歌舞升平,可要是没了咱们这些士绅,别说江南,大清的天都得塌了!

这一点,等到了地下你可以采访一下前朝的朱家皇帝,看看是不是这个理儿。还有,你听没听过一个词,叫法不责众?

江南士绅结好了攻守同盟,做好了心理建设,就开始安心等待最后的结局。

结果朱国治再一次让他们大失所望,因为这厮根本不按常理出牌……

期限一到,他既没有气急败坏的出兵强抢,也没有低声下气的找人谈判,而是按部就班的将所有积欠税赋者造册上报,然后气定神闲的坐等批复。

很快消息传来,这回天真的塌了,只不过塌的是士绅们的天。

咋回事呢?就是新登基的康熙皇帝爱新觉罗·玄烨下达指示……嗯,考虑到这娃此时才8岁,断奶还没多久,所以这道旨意应该是索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜这四大辅政大臣联合下发的。大致意思就是朕已经够给你们脸了,既然你们不要,那就别怪朕打脸了!

请注意,仅是打脸,并没有摘头,还算客气。要知道当年朱元璋在的时候,别说抗税了,让你做官你不答应都是死罪——“寰中士大夫不为君用,是自外其教者,诛其身而没其家,不为之过”(《御制大诰三编·苏州人材第十三》),为此砍了一地的狗头。但索尼等人显然认为朱老板的做法纯属用力过猛,犯不上。收拾那些全身上下除了嘴硬哪都软的士绅,打脸是最好的办法。

于是朝中一纸令下,江南四府(即苏松常镇)所有拖欠税粮者,一律按名黜革。其中秀才、举人、进士等读书人立即革去功名出身且规定年限内不但重新考取,在职官员全部降两级听用。对积欠最剧以及带头倡乱者,统统抓起来押送刑部议处,最终不少人惨兮兮的被送去了宁古塔……

这下整个江南士林以及富豪圈,算是彻底被掀了个底朝天。

据统计,在清廷的这波AOE打击下,江南四府累计有一万三千八百名士绅涉案。其中不乏吴伟业、徐乾学、徐元文、汪琬等名满天下的名士,也统统被扒掉衣冠、褫夺功名或官职。反正个个灰头土脸,沦为以往在他们眼中狗都不如的“草民”之列。

而且脸不但要打,欠账更是得还。不但要还,还得补交利息、罚金以及面临即将到来的所谓“十年并征”。于是无数大富大贵之家顷刻间沦为赤贫或破产,整个江南的经济格局因此而重塑。

当然最惨的还要属顺治十六年(1659年)科举高中探花,已经进翰林院担任编修、前程一片大好的叶方蔼。本来叶家并不在朱国治呈交的“黑名单”里,他也跟没事人似的当着官,可不知道哪个缺德玩意跑去举报说叶家也有欠税。欠多少呢?一厘银子……

当捕快冲进家门时,叶探花哭天抢地,别说一厘银子,就是千两万两他也愿意掏啊!幸亏他是刚登基的康熙皇帝的授课老师之一,法外施恩勉强保住了官职。可其他人就没这么幸运了,直到三藩之乱起,面对诱降江南士绅的心里开始长草,发现情况不妙的清廷才赶紧下诏,允许曾因拖欠赋税被黜降的士绅恢复功名或官职——但有个前提,就是得掏钱买。

这就是奏销案,也是江南三大案之第二案。

04经过哭庙和奏销两案,大多数的江南士绅彻底老实了,起码明面上不敢跟朝廷对着干了。但总有一些人,不见棺材不掉泪,不撞南墙不回头,反正一天不作死就全身难受。

清朝这个政权,你可以认为他全身是病,怎么瞅都不顺眼,这没问题。那无论你去反清复明,或是看姓朱的不顺眼干脆去学李自成,我都敬你是条汉子。可问题是你一边甘愿臣服,嘴里叫着“先帝”、“圣君”,一边却只想占便宜不想担义务,这算什么玩意?

就是帮臭不要脸的玩意!

可他们中的很多人却全然没有这个自觉,反倒觉得委屈,认为自己遭到了迫害。不仅如此,他们还试图混淆概念,把所有人拉下水,嚷嚷着“朝廷有意与世家有力者为难,以威劫江南人也”(《研堂见闻杂记》),想再弄出几个像金圣叹那样的傻蛋代替他们冲锋陷阵。

于是在一哭二闹非但无效还惨遭爆锤的情况下,部分江南士绅就想把压箱底的“三上吊”这个法宝祭出来再试试水。可问题是,朱国治又不是傻子,江南士绅已经演了好几出独角戏了,难道他只会见招拆招?

老朱可是个狠人,向来喜欢主动出手刀人而非被动接招。所以这回他就打算先下手为强,恰好手里还攥着现成的把柄。

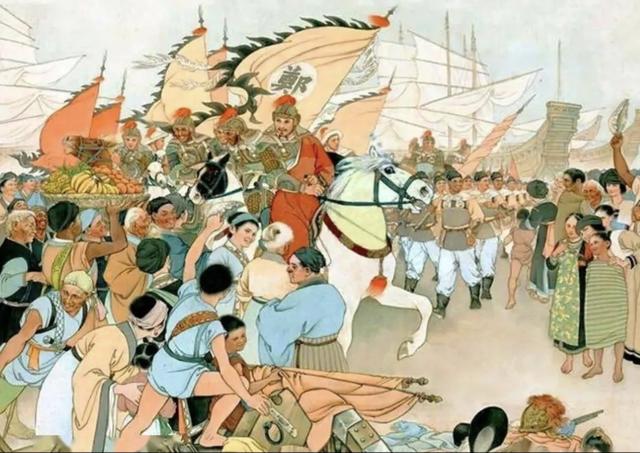

就在两年前,郑成功与张煌言合作,海陆夹击搞了把“反攻大陆”。两军一度深入长江流域,连克镇江、瓜州、芜湖等十余个府县并包围南京。虽然后来在清军的反攻下北伐失败,但影响极大,尤其是在江南地区引起了很大的反响和震动,使得一度陷入沉寂的反清复明运动又有了死灰复燃之势。

当然想让那些养尊处优的士绅老爷扯旗造反对抗清廷,那纯粹是想多了。但这并不妨碍他们在其中玩弄浑水摸鱼、脚踩两只船之类的把戏,试图从中得利。其中不少人就曾与郑成功、张煌言进行了接触,但因为局势发展得太快,实际上也没弄出什么实质性的成果。

而当时正担任江宁知府的朱国治,可是把这一切都看在了眼里,并默默的记在了小本本里。为啥没抓人?因为形势不允许嘛,清廷安抚人心还来不及,哪还能火上浇油?

但现在情况不一样了。一方面是郑成功跑去台湾跟荷兰人死磕去了,东南沿海的局势已经缓和;另一方面当前清廷要收拾的是永历小朝廷,亟需江南的钱粮,因此与官府搞对抗的士绅成了重点打击对象。

所以朱国治的小本本立刻派上了用场,反手就掀起了一场大案。

清顺治十八年七月十三日,朱国治突然下令在镇江府金坛县抓捕冯征元、王明试、李铭常等65人,罪名是“私通海匪,图谋不轨”。随即押赴南京,与哭庙案、诸教案涉案共121人统统斩于三山街。

这还没完。转过年去,又有魏阱、钱缵曾、潘廷聪、祁班孙、陈三岛、于元凯等人被抓,然后该全家去宁古塔的去宁古塔,该回家种红薯的种红薯,“因海寇一案,屠戮灭门,流徙遣戍,不止千余人”。

这就是通海案,为江南三大案之终案。

05说起来在通海案中很多罹难或被治罪者,其实是很冤枉的。比如江南按察使姚延著被冠以“疏纵”之罪而判处绞刑,就引起舆论大哗,南京百姓因此为之罢市。再如有两个保长樊耀之、史旭涉案被判死罪,其子樊达生、其弟史八不但上书鸣冤还甘愿代死,一时被传为佳话。

对此,朱国治心里没数吗?我以为他不但很清楚,而且就是故意的。

因为老朱也是个读书人,还亲身经历过前明的那些烂事,所以对这帮士绅的德性,实在是太了解了。

当年朱老板挥兵北伐、驱逐鞑虏的时候,就有一大拨士大夫跳出来叫嚣着要“反明复元”。比如大儒戴良,宁可坐牢甚至挨刀,也宁死不食“明粟”。反正就是要忠于自己的蒙古主子,最终“以忠孝大节之语,卒于狱中”;再如曾在元朝担任过户部尚书的张昶,朱元璋提拔他当参知政事(相当于副宰相),结果怎么着?人家公然宣称 “身在江南,心思塞北”(《明史·卷一百二十四·列传第十二》),即便刀斧加身都面不改色,气得朱老板差点脑溢血。

也有人觉得这时候还标榜忠于蒙古人,不但说不过去也太掉价,就换了种说法,,叫“达则兼济天下,穷则独善其身”。然后自称“归隐山林”,反正就是不给大明朝打工。

造成的结果,就是“明初文人多不仕”(《廿二史札记·卷三十二》)。

朱元璋开始还苦口婆心的劝、低三下四的哄,但慢慢的也品出滋味来了——其实这帮读书人不愿意在大明当官,跟什么忠于前朝或是不满时政或是闲云野鹤之类的扯淡理由没有半毛钱的关系。就是给大明企业集团打工,活多、钱少、假期短、管得严,没法像在前朝那样优哉游哉的当大爷了而已。

所以当时在士林中有个口号,叫“复宋”。这个复宋当然不是把朱老板拉下马再找个姓赵的扶上去,而是全面恢复前宋时期对士大夫的优厚待遇,还得“与士大夫共天下”。只要你老朱做到了,我们就都听你的,天天给你歌功颂德,把你捧成千古一帝都不在话下。

朱老板搞明白了其中的道道儿,就冷笑一声拎出了把大砍刀,直接下令“寰中士大夫不为君用,是自外其教者,诛其身而没其家,不为之过”。再借洪武四大案连摘了近十万官员的脑袋,然后呢?整个世界就清净了。什么心怀旧主或是志在乡野的各种神人都没了,全都乖乖的洗净脖子等老朱来砍,反正就是任你虐他千百遍,他照旧视你如初恋的那种。

士绅中的大多数都是读书人,而他们中相当多的一部分人,就是这么贱。你看辛亥革命之后,国人都剪了辫子。剩下不肯剪的,除了遗老遗少,就属读书人最多。话说“我大清”好像对读书人从来就没怎么友好过,但架不住有人就是贱骨头啊?你杀他,他屁都不敢放一个;稍微给点好脸色,就开始唧唧歪歪,“反清复明”从来都是叫唤得最响,然后自己躲在后边,看着别人去送死;等满洲人开始大搞文字狱了,又哭爹叫妈丑态百出,最后都老老实实钻故纸堆里搞“考据”去了。

等大清亡了,还非得留下辫子,其实就是变相向新的统治者抛媚眼——你得对我好点哦,否则我可要忽悠一群大傻子来“反民复清”的哦……谁知先是军阀大乱斗,然后是国共,再然后是小日子,反正根本没人有闲心搭理,他们自己也就消停了。建国后又有人想故技重施,结果被教员一个大逼兜扇进了牛棚。改开之后才又有了闪展腾挪的余地,这回好像叫公知……

扯远了,赶紧回到正题。

朱国治就曾经是这个群体中的一员,所以对这帮人的伎俩实在是太熟悉了。而且他深知对待这种“贱皮子”就得狠,就得矫枉过正。否则你留个一寸的口子,他就能蹦出一丈高。

当然他也为此付出了惨重的代价。三大案后,朝野上下对朱国治群起而攻之,最终以“丁父忧,不候代归”的罪名予以革职。

06但三大案对于清朝影响,其实极为重大。

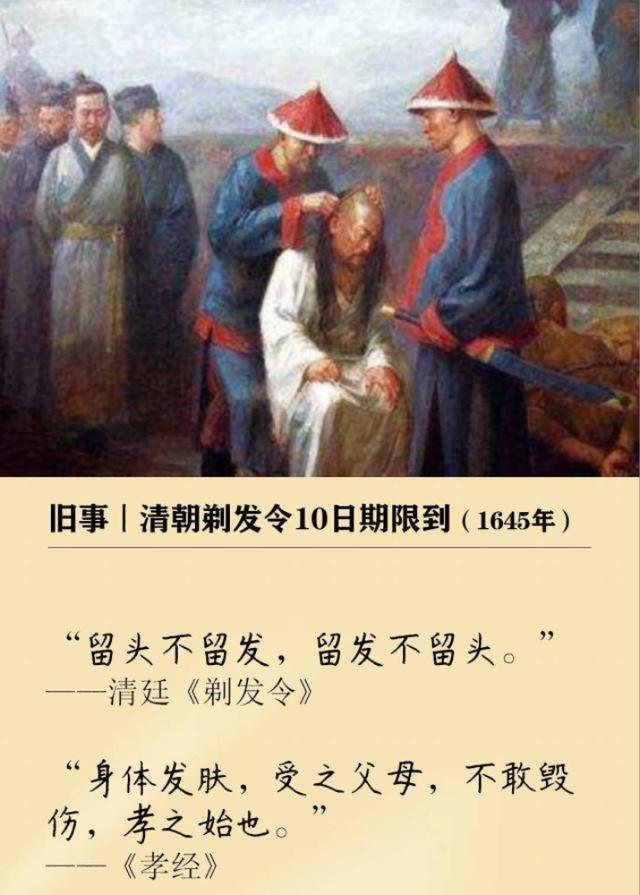

清军刚入关时由多尔衮操盘,总体策略就俩字——高压。敢抵抗的就杀,不敢抵抗的也落不到好,圈地令、剃发令、投充法、逃人法、禁关令再加上屠城这六大弊政加一块,根本不给人活路。哪怕是钱谦益这样最著名的带路D,也连个理由都懒得找就直接下狱,差点就一刀给剁了。

既然连投降都没出路,那就只有抵抗了。于是反清复明运动在全国范围内轰轰烈烈的兴起,大江南北插满抵抗满洲人的义帜。这就导致清军能仅用两年的时间从山海关一路打到岭南,却在其后的十几年里深陷泥潭,就是拿龟缩西南一隅的永历小朝廷束手无策。

满洲人傻眼了,不得不请洪承畴给出主意。老洪说你们的打法从根子上就不对,还是从前当强盗的逻辑,那怎么行?统治一个国家,光靠军事手段是不够的,必须军政一体,两手都得硬。

多尔衮心服口服,在顺治十年(1653年)启用洪承畴“经略湖广、广东、广西、云南、贵州五省,总督军务兼理粮饷”,且“吏、兵二部不得掣肘,户部不得稽迟”,就是授予全权。但老洪多精啊,生怕引来猜忌,所以到任后在军务上只把控全局,而把重心都放在政务上,尤其是经济方面。

简单说就是政治上对南明以及各路义军采取诱降、分化以及反间等办法瓦解其战斗力,经济上对江南等财政重地实行蠲免钱粮、停征漕运税等措施缓和矛盾。目的就是恢复民生、发展经济,只要日子好过了,自然也就没有那么多人造反了。

事实证明这个办法非常有效,不但南明的军事抵抗越来越弱,各地造反的也越来越少。可清廷的统治者却恼火的发现,现实中的“反贼”是少了,可纸面上“反清复明”的越来越多,再派人一查,几乎都是那帮读书人干的。

砍你头时,让你跪地舔臭脚都行;现在给你点好脸色,反倒不知自己几斤几两了?

那就继续砍。于是“老好人”洪承畴被撤回,“朱白地”闪亮登场。

然后就是江南三大案接连爆发,紧接着文字狱频繁亮相,反正刀刀都砍向读书人。

嗯,很有点读书越多越反动的意思了。

当然也不是一味的砍,偶尔也赏个仨瓜俩枣啥的。比如康熙十八年(1679年)朝廷就搞了个博学鸿儒科,点了一百七十多人的名,多为南方人士且是最顽固的前明遗老,结果来了一百五十三个。不少人还放不下面子,或扭扭捏捏或拿腔作势,可玄烨的一通高官厚禄以及各种特权砸下来,就统统晕头转向,连忙跪地高呼谢主隆恩了。

所以哪有那么多的反清复明?嘴上说的都是主义,肚子里装的都是生意罢了。

从此江南士绅就被清廷彻底拿捏,要么老老实实的赚钱交税,要么服服帖帖的钻故纸堆当书虫。反正什么小心思都没了,直到清末。

大明——呃,朱老板除外——要是也有大清这股子狠劲,就算最终还是要亡,也不至于亡得那么窝囊吧。

评论列表