寒门砺志启新程

在登封这片浸润着嵩山文脉的土地上,李业长是一位跨越时代的文化行者。他生于 1939 年,从世代 “镟工” 家庭的自学少年,到坚守教坛数十载的中学高级教师;从笔墨为实用的标语书写者,到 “左正右反” 的书法奇人;从嵌名联、回文诗的创作者,到《漫说对联文化》的著述者,八旬人生里,他以笔为犁,深耕文化沃土,用左手的正字、右手的反书,写下对传统的敬畏;用联语的精巧、诗行的赤诚,映照育人的初心。他的故事,是一部个人奋斗史,更是一段基层文化传承的生动注脚 —— 没有惊天动地的壮举,却以持之以恒的坚守,让笔墨香飘嵩山南北,让联语情暖乡邻心间。1939 年 7 月 6 日,李业长出生在登封石道乡阮村一个世代 “镟工” 的农家。父辈们全靠种地和制作棒、小擀面杖和铁轮车轴谋生,父亲更是远近闻名的车轴匠人。祖上几代都不曾有过读书人。这样的家庭只知勤劳度日,并不重视文化。年老的父母只盼他快快长大,子承父业,就连所有亲戚中,也绝无知书识字者,不懂读书重要。这使年幼的他求学处境十分不利。可他偏偏生性好学,兴趣广泛,喜欢攻克难题,凭着一股韧劲和 “自学” 二字,硬是在艰难岁月里推开了知识的大门。

1946 年他入学,1948 年开始读三年级,可现实难题接踵而至:父母年迈,家里十几亩薄地还喂着牛,他无兄弟姐妹,必须承担辅助生产劳动的重任。从暮春至入冬,他基本无法正常上学,既是荒坡上捧着课本的放牛娃,也是家里的半劳力,功课全靠阶段性找老师指点、补习。这段时期,他在大楷练习上有幸得到柳体功底深厚的王人杰老师重视与指教,还在老师帮助下用石灰水书写墙上标语。后续,他咬着牙艰难读完高小,家里因缺劳力,本已决定让他辍学,为敷衍老师的反复动员,他才勉强参加升学考试,不料竟意外被登封一中录取 —— 他是母校 1953 年两班毕业生中仅被录取的 2 人之一,即便如此,也是在老师苦口婆心的动员下,才同意就读初中。好景不长,因父母愈发年老体衰,家中实在无劳力支撑,1955 年秋,他不得不含泪辍学。

寒门的磨砺,让他早早懂得 “坚持” 二字的重量。求学的艰难、家庭的贫困,非但没有压垮他,反而让他养成了踏实肯干、刻苦钻研的品性。后来他常说,那段自学的日子,教会他的不只是知识和写字,更是 “在困境里找出路” 的勇气 —— 这份勇气,支撑着他后来走过民办教师的清贫岁月,走过左手练字的艰难历程,也支撑着他在文化传承的道路上,一走就是几十年。

教坛坚守付赤诚

初中辍学后,李业长走上了民办教师的岗位,这一坚守,便是数十年。最初,他在村小学任教,1965 年又转至吕岗农业中学。尽管农中条件简陋、仅 14 名学生,且教学任务全由他一人承担,他却深深扎根于此,既教初中文化课程,也教学生田间生产技艺。1966 年春,教育局组织农中教师培训,他积极参与,在唐庄(二中)培训两个月期间,还借机学会了识谱,培训结束后,立刻将所学知识带回课堂;1978 年,已过不惑之年的他,又报名参加河南大学中文本科函授学习。六年寒来暑往,他从未落下一节课,1984 年顺利取得本科毕业证书,且是全县 50 名学员中首批拿到毕业证的 13 人之一,用系统学习为自己的教学生涯完成了一次重要 “充电”。

民办教师的待遇极其微薄:一年记 3600 工分,平均每月 300 工分,而当时 10 工分仅约 2 角钱,另有每月 3-5 元的补助费,还时常无法按时发放。这点收入要支撑家用、兼顾学习,本就捉襟见肘,再加上多子女的家庭负担,他家年年都是缺粮户。尽管省吃俭用,仍难以维持生计,他还经常要东借西凑三元五元,翻山越岭到 15 里外的煤矿挑煤家用。那段日子,他真正体会到了生活的千难万苦。但即便如此,以教学为天职的他,从未懈怠过工作,始终坚持 “课堂保优质,成绩争优秀”,课后辅导耐心细致,全力帮学生答疑解惑。

在班务管理上,他同样出色:即便外出参加函授学习三五天,班上秩序依旧井然有序。教学中,他始终格外重视教学生写好字,常细致讲解汉字结构与笔法要点,所教班级的书写水平总能明显提升,甚至出现 “奇迹”—— 他曾带的一个高中班,先后培养出 8 名写字拔尖的学生,被大家戏称为一班 8 个 “小书法家”(新献、永福、少卿、朝敏、新华、振立、耀勋、战士),其中新献后来真的成长为专业书法家。值得一提的是,书法教学并非他的分内任务,课程表上没有安排,学校也不考核,完全是他出于职业良心的主动作为。

此外,因擅长写字,他还长期承担着学校及社会上各类额外的书写任务:校内,每学期开学要制作学校和各教室的标语,节日期间要特制主题标语,尤其是元旦时,还得协助各班制作班级标语,寒冬半夜冻得手脚疼痛,忍不住到校园跑步取暖是常有的事;就连校办文艺小报《颍源之歌》,也由他负责编排与刻印。社会层面,那段时间政治运动多,宣传标语需求极大 —— 小幅与大幅、纸上与墙上、墨写与漆写、村庄与田野,标语种类和内容繁多。村委下达任务后,学校总是派他去完成,他忙得马不停蹄,却从无怨言,渐渐成了当地有名的 “标语能手”。

他写的标语字体多样、风格各异,除楷行书外,还有魏体、隶体、宋体、仿宋体、黑体等,多姿多彩。他的书写范围也从当地扩展到外地,甚至到县城,曾有单位专门请他去写标语,他的字写到哪里,就成了哪里一道亮眼的风景。1984 年,45 岁的他终于转为公办教师,随即被抽调至石道教育组,担任全乡小学教师的语文辅导教师,定期集中授课;之后又被调至登封五中教高中。后来因老婶娘(无子嗣)年老多病,再加上家中其他特殊困难,1987 年夏天,教育部门将他调回石道乡教育组工作,负责教学管理,兼任工会主席,直至 2000 年退休。

几十年教坛生涯,他始终 “只管耕耘、不问前程,只求效果、看淡名利”,而众多的 “荣誉证书” 和乡邻、同事、学生的称赞,便是对他突出贡献的最佳证明。从村小到石道乡教育组,从民办教师到中学高级教师,他的教学生涯没有轰轰烈烈的事迹,却以 “赤诚” 二字贯穿始终 —— 对学生的负责,对教学的热爱,对教育事业的坚守,如同他笔下的字迹,扎实而有力,且光彩照人。

墨海寻幽创奇能

李业长与书法的缘分,早在年少上学时便已结下,可真正让他走出独特书法之路的,却是一场意外。2009 年,他到天津二女儿家小住,女儿的同事们听说他字写得好,纷纷求字。可就在为同事井旭写嵌名联时,因桌子低矮,他长期劳作留下的老腰疼旧疾突然复发,连落款都变得困难。歇了数日,5 月底他回到登封,直到 6 月 11 日,半个多月没写字的他忍不住想动笔,却发现右胯疼痛未消,心想 “再用右手写会增加压迫感”,便试着用左手拿起毛笔试写。起初他不经意间写了几个反体字,转念一想 “这让人怎么认?”,遂转方向试写正体字 —— 这一试,竟写出了观感尚可的字。带着这份好奇心,他正式踏上了左手书法的探索之路。

他的左手正书,以柳体为根基,兼参各家之长,以圆笔为主,融入篆籀笔法,线条浑厚苍劲。嵩山乐善洞那块题写 “灵恩无边” 的蓝底金字匾额,便是他左手正书的代表作 —— 他未沿用传统繁体字,而是以柳体的刚健风格书写,横画细挺、竖画粗壮,笔画如刀刻般深沉,尤其 “边” 字,以奇求稳,如一苇渡江,既彰显书法功力,又暗藏对学子的美好祝福。他的右手反书则风骨遒劲、雄浑刚健,2023 年重阳节照见山居重阳雅集上,他右手反书 “观海听涛” 时,不面对铺纸、侧身而书,却运笔流畅、力透纸背,引得全场掌声雷动。这令人惊叹的技艺背后,是他退休后苦练各家碑帖的无数个日夜,是常人难以想象的艰辛与坚持。

更难得的是,他的书法从未脱离 “实用” 二字:早年写标语、填表格,后来为村民写春联、红白喜联,就连为汝州亲戚 “四方饺子店” 题写的回文联 “来客四方四来客;味香十里十味香”,也既暗含巧思、寓意美好,又巧妙嵌入店名 “四方”,足见他对楹联理论的精研与对生活的细致观察。每一次书写都与生活紧密相连,他不追求书法的 “纯艺术” 噱头,却在实用中不断打磨技艺,在坚守中逐渐形成个人风格,最终走出了 “左右开弓” 的独特之路 —— 在书坛,因残疾练左书者有之,专攻反书者亦有之,可像他这样左手正书、右手反书皆能出彩的,实属罕见。

联语诗行蕴才情

若说书法是李业长的 “笔底功夫”,那诗词楹联创作便是他的 “胸中才情”。从早年为同事写嵌名诗,到后来在《中州诗词》发表近百首作品;从多首百字以上的长调词作,到 40 韵、70 韵的排律;从短小精悍的嵌名联,到 200 多字、300 多字的长联,再到刊发于市县刊物的 500 字缅怀任长霞长联,乃至正读反读皆通顺的回文诗,他的文字创作始终带着 “贴合实际、情真意切” 的温度。

他的嵌名联,总能精准捕捉人物特质,字字含情。2009 年在天津偶遇南开大学博士戈黎华,他写下七绝《赠戈黎华》:“戈止文兴壮志刚,黎明正谱南开章。华年天外立功业,锦绣前程拓大疆”,既巧妙嵌入姓名,又赞扬其学识与抱负;给女儿同事井旭的对联 “井泉九窍通灵气,旭日一轮看曙光”,以 “井泉” 喻指才思不竭,以 “旭日” 象征未来希望,贴切又雅致。2024 年春,好友张宏杰为儿子张远浩、儿媳田莹求婚联,他写下:“同拓江山,豫登甘酒三千里,游目骋怀,寄夫妻恩爱,凭连新一线东西畅;共谋职业,穗市郑州四百程,循名责实,践家国情怀,顺哈广双轨南北通”,上联道尽两人 “千里姻缘一线牵” 的浪漫,下联彰显 “共担家国责任” 的格局,用律精准、对仗工整,满含对新人的美好期许;特别是他撰写并镌刻在嵩山太室山风景区寻真门牌坊内侧的楹联“观山赏水不容假,处事待人须更真”恰是他一生自身风骨的真实写照。

最令人称道的,是他为缅怀登封公安局长任长霞撰写的 500 余字长联。上联详细记述任长霞在登封任职三年间执政为民的治安事迹,小到维护女权、处理反家暴案件,大到整治社会治安、打击违法犯罪,皆细致入联;下联则生动描绘登封百姓在她殉职后四日内的哀悼情状,三轮车工友自发悼念、群众含泪送别等场景跃然纸上。全联以写实为主,兼以议论,既凸显任长霞 “立党为公、执政为民” 的公仆精神,又饱含百姓对她的爱戴之情。要知道,长联创作难度本就极大,且大多以写景为主,像这样以人为主角、长达 500 字的长联,实属罕见,却被他写得中规中矩、感人至深,曾刊于《中岳诗联》,成为联坛佳话。

若问他为何能有如此丰富的创作、如此奇特的书法技艺?只要走进他的书房,答案便会清晰浮现:书房不大,却有一个装满书籍的大书柜,文房四宝摆放整齐,书籍涵盖诗词、楹联、书法、历史、政治、志书等多个领域,分门别类、存放有序,让人仿佛置身书山学海。据了解,他爱书如命、嗜读如渴,八十年来从未间断阅读,正是这份博览群书的积累,为他的创作与书法打下了深厚根基。联系他的藏书再看其作品,对他深厚的功底便不会再有任何疑问。

他的创作从不追求 “阳春白雪” 的高雅,而是始终贴近生活、服务大众。他常说创作要 “切事契人”,必须贴合具体事件与人物。因此,他的联语诗行里,有乡邻的喜怒哀乐,有登封的风土人情,有时代的发展变迁。即便有时受限于客观条件,作品难免显得 “粗糙”,他也不刻意修改,只因那是最真实的生活写照 —— 这份 “接地气” 的创作态度,让他的文字既有文化的温度,又有生活的烟火气。

著书传艺续薪火

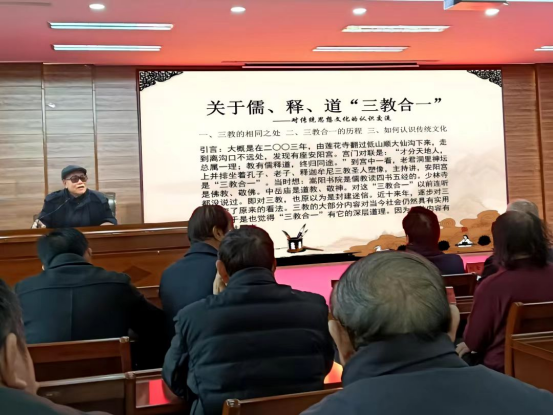

2000 年退休后,李业长没有停下脚步,而是转身投入到文化传承的新战场。2005 年,他加入登封老干部大学诗词楹联班,不仅是学员,还兼任班主任,这一干就是十五六年;此外,他还受邀到 200 人的综合大班,每学期讲授一节对联文化课,连续十年未曾间断。面对退休干部学员,他没有照本宣科,而是结合自身经验自编 “教材” ,将多年的创作心得、对联知识融入一个个生动的故事、一副副鲜活的联语中,让学员听得懂、学得会、用得上。

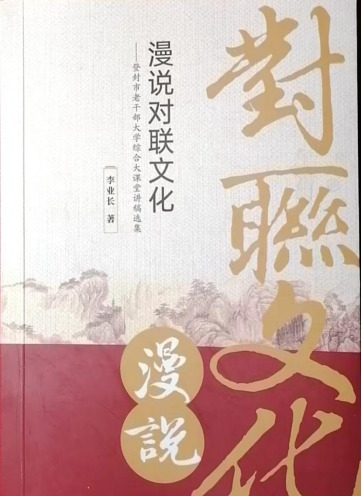

后来,他将这些讲稿整理汇集成册,出版了《漫说对联文化》。这本小册子虽篇幅不长,内容却十分丰富:既有对联基础知识,明确指出 “右上左下” 的正确贴法及汉字竖行排版的理论依据,彻底破解大众对对联贴法的困惑;也有登封地域特色的名胜联,收录嵩山地区多个景点的联语,让读者在赏联的同时领略家乡风光;还有切人切事的婚联、寿联,既收录经典范例,也加入他为乡邻创作的实例,详细讲解 “专用联需切人、切事、切地” 的核心原则;更有生动有趣的对联小故事 —— 他改写 “小解缙智对大官员”“苏轼莫干山联语妙对”,让故事更契合和谐社会理念;精选 “武则天以联试才女” 的故事,凸显女性智慧,传递性别平等思想。

在书中,他尽显教师本色,每个知识点都搭配正、反案例辅助讲解,例如明确指出 “要践行三个代表 / 坚持科学发展观” 因句子节奏不对称、结构不同,不能构成对联;他还将自己撰写的任长霞长联作为长联知识的 “教学标本”,详细拆解长联的创作技巧与逻辑架构。与此同时,他始终保持谦逊态度:自称讲课为 “试谈”,称自己的作品为 “茅庵草舍”,还将当年给自已讲对联故事的人尊为 “启蒙老师”。这份虚怀若谷的品格,让读者更添敬意。

《漫说对联文化》出版后,成为登封文化传承的重要载体:老干部学员从中系统学习对联知识,乡邻百姓借此了解传统文化,年轻一代也从中感受到嵩山文脉的独特魅力。他曾说:“我就是想把自己知道的告诉大家,让更多人喜欢上对联,喜欢上咱们的传统文化。” 简单的话语里,藏着他对文化传承的执着 —— 他深知,文化的延续不能仅靠一人的坚守,更需要一代又一代人的接力,因此他甘愿做那个 “传薪者”,用一本书、一堂课,将笔墨情、联语心传递给更多人。

德润人心显赤诚

认识李业长的人,都会被他的品格所打动。他年过八旬,却精神矍铄,出门常戴一顶浅灰色礼帽,架一副阔边眼镜,说话声如洪钟,笑容慈祥温和。到他家做客,没有管弦丝竹的喧闹,却有清茶一杯、墨香一缕,他会与你畅谈书法、对联,聊过去的岁月,话现在的生活,言辞间满是坦荡与真诚。

他一生淡泊名利,书法造诣深厚,求字者络绎不绝,可他从不收取任何费用。有人执意要给润笔费,他总是笑着拒绝:“我写字就是图个乐,能帮上大家就好。” 他从未参加任何书法或文学协会,不追求所谓的 “名家” 头衔,只是默默坚持每日练字,为有需要的人义务书写。无论是民办教师时期的清贫,转正后的安稳,还是退休后的闲适,无论境遇如何变化,他始终保持平和心态,不骄不躁,不卑不亢。

他对乡邻满怀热忱,早年帮村里写标语、填表格,后来为村民写春联、红白喜联,全是义务帮忙,从不推辞。哪家有喜事,他会主动撰写婚联;哪家有老人过寿,他会送上寓意吉祥的寿联;甚至村民家有孩子升学,他也会亲笔书写字画送上祝福。在他看来,笔墨不仅是一门技艺,更是连接邻里情感的纽带,每一幅字、一副联,都承载着一份心意与祝福。

如今,他依然保持着规律的生活:每天练字、读书,偶尔和文朋诗友交流创作心得,有时还会到老干部大学讲课。他的子女受他影响,也对文化充满热爱 —— 二女儿从事美术教育,其他子女也在各自领域取得成就。有人问他:“您都这么大年纪了,还这么忙,累吗?” 他总是笑着回答:“不累,能做自己喜欢的事,能为大家做点事,我高兴。”

李业长的一生,没有惊天动地的伟业,却以 “左手挥毫” 的奇韵、“联语诗行” 的初心,书写了一段平凡却不平庸的人生。他是教坛的坚守者,是书法的探索者,是联语的创作者,更是文化的传承者。在嵩山脚下,他如同一棵老松,扎根沃土,向阳而生,用自己的笔墨情、文化心,滋养着一方水土,温暖着一方人心。他的故事,会继续在登封流传,激励着更多人在文化传承的路上坚定前行。