首先需要明确一个核心前提:我国法规中并无“医疗面膜”概念,其正确称谓是“医用冷敷贴”或“医用修复贴”,归属于医疗器械范畴,而普通面膜属于化妆品。二者的本质差异决定了“医用冷敷贴”在多个维度具备普通面膜无法比拟的优势,这种优势并非营销噱头,而是基于法规标准、成分设计与使用场景的硬性差异。

从法规标准与生产要求来看,“医用冷敷贴”的门槛远高于普通面膜。根据《医疗器械监督管理条例》,其生产需具备医疗器械生产许可证,车间洁净度需达到10万级以上,生产过程全程受药监部门监管,每一批次产品均需经过严格的微生物、重金属检测。而普通面膜仅需化妆品生产许可证,车间洁净度要求较低,检测标准侧重感官和稳定性,对微生物限量的要求宽松于医用产品。这种生产标准的差异直接决定了“医用冷敷贴”的安全性更有保障,尤其适合皮肤屏障受损人群。

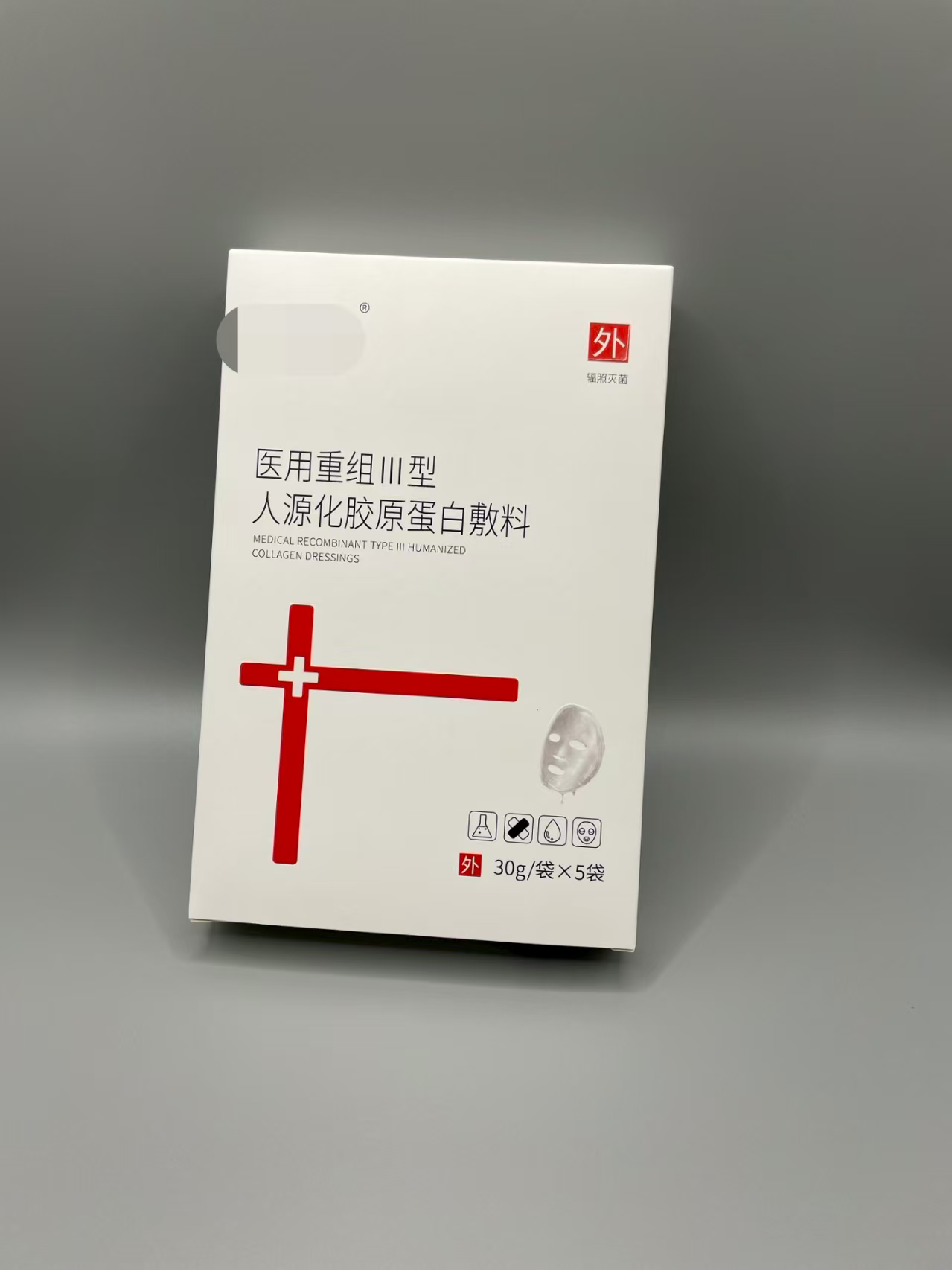

成分设计的功能性差异是二者的核心区别。普通面膜的核心诉求是补水、保湿、暂时改善肤质,成分多为保湿剂、香精、防腐剂、植物提取物等,追求使用感和即时效果。“医用冷敷贴”则以“修复”为核心,成分极简且精准,多采用透明质酸、神经酰胺、泛醇等具有明确修复皮肤屏障功能的成分,不含香精、酒精、色素等刺激性物质。例如,激光祛斑后皮肤处于敏感脆弱状态,普通面膜中的防腐剂可能引发红肿刺痛,而医用冷敷贴可通过高浓度透明质酸形成保护膜,加速创面愈合,这是普通面膜无法实现的医疗辅助功能。

使用场景的针对性也凸显了“医用冷敷贴”的不可替代性。普通面膜适用于健康皮肤的日常护理,属于“锦上添花”。而“医用冷敷贴”主要用于医疗美容项目后(如激光、微针、果酸焕肤)、皮肤疾病辅助治疗(如湿疹、敏感性皮炎恢复期)以及特殊环境下的皮肤修复(如暴晒、术后)。这些场景下,皮肤屏障不完整,普通面膜的刺激性成分可能加重皮肤问题,而“医用冷敷贴”经临床验证,可通过物理降温、成分渗透等方式缓解炎症、补充营养,直接服务于皮肤的医疗康复过程。当然,“医用冷敷贴”的优势并不意味着它适用于所有人的日常护肤。对于皮肤健康人群,普通面膜已能满足基础需求,盲目使用“医用冷敷贴”并无必要。但在皮肤出现医疗级护理需求时,“医用冷敷贴”在安全性、功能性和针对性上的优势,使其成为普通面膜无法替代的选择。这种差异并非“好坏”之分,而是基于不同需求的精准定位,而“医用冷敷贴”在医疗辅助场景下的不可替代性,正是其核心价值所在。