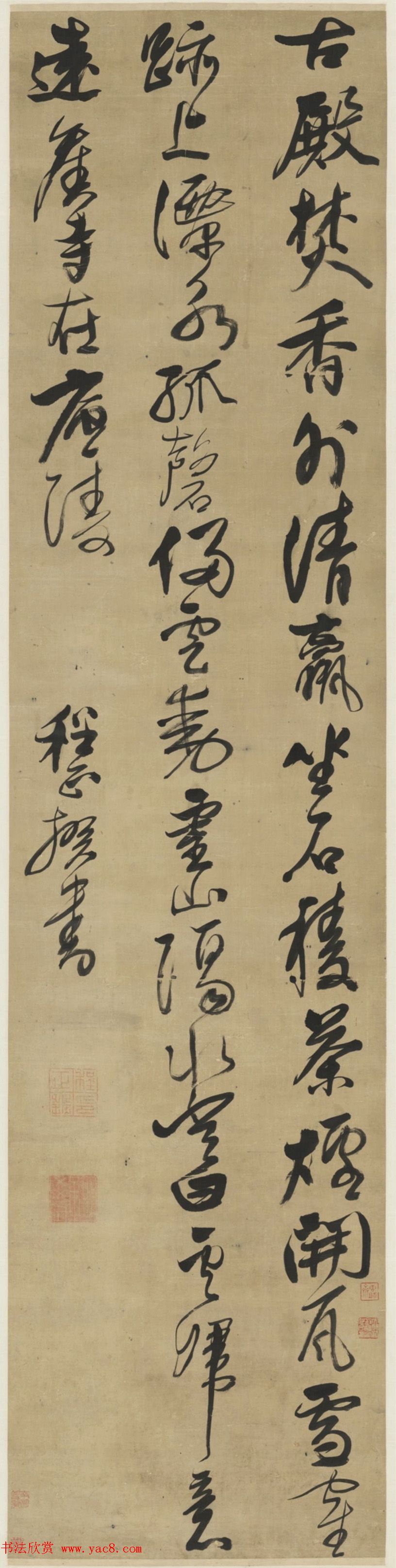

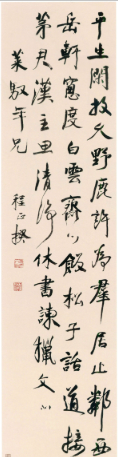

好,咱今天就不聊那些虚头巴脑的书法史或者人物八卦了,直接上手,像老朋友一样唠唠程正揆的这件《五言诗轴》。你可能在不少地方见过它的图片,感觉挺“正”的,但好像又说不出它具体好在哪里,跟同时期那些张牙舞爪、个性极强的书家比起来,它似乎有点“闷”。别急,今天咱们就把它掰开了、揉碎了,专从笔法、结字、章法这些实实在在的技法层面,看看这位高手是怎么“闷”着劲儿把字写得如此高级的。

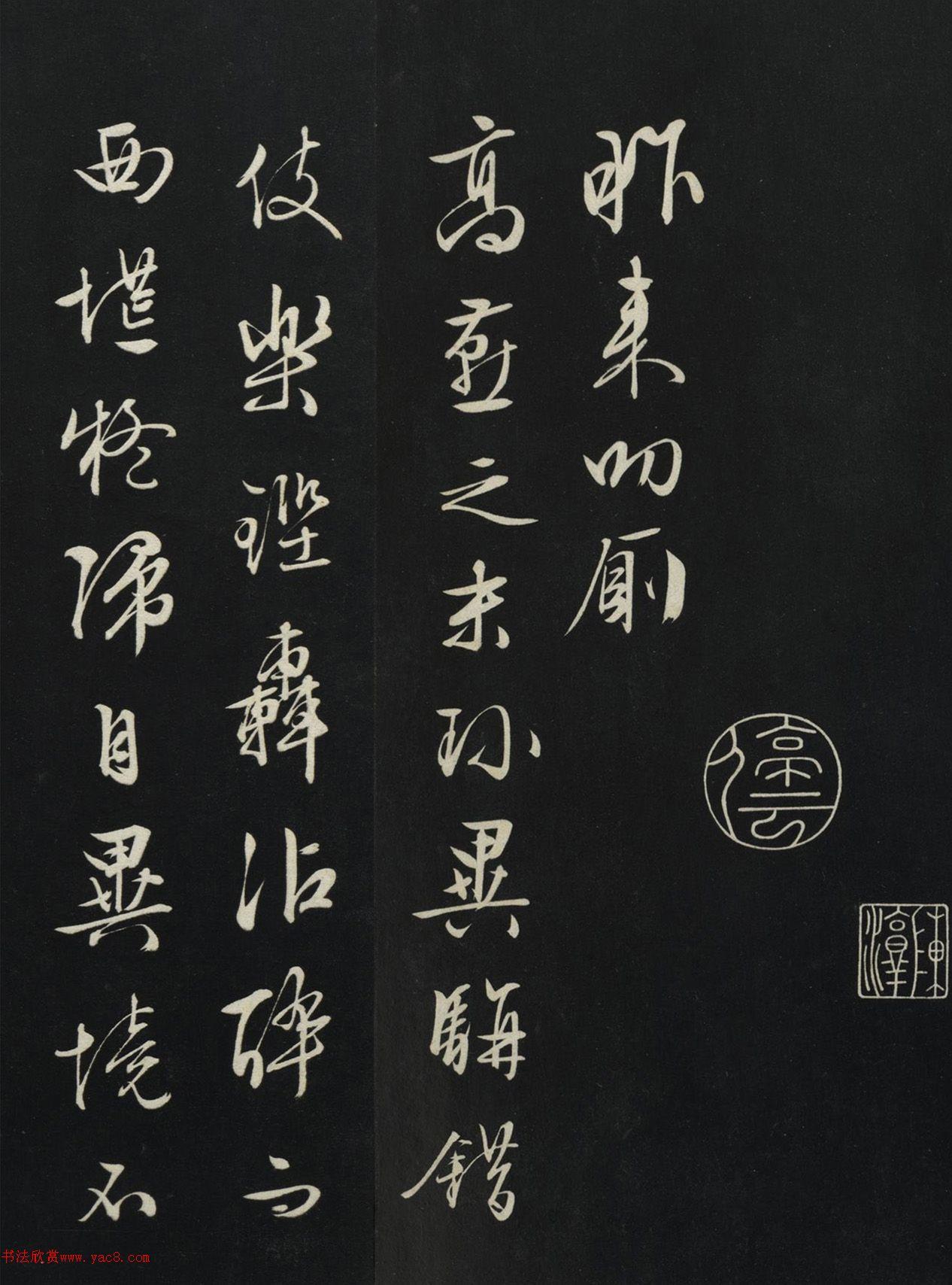

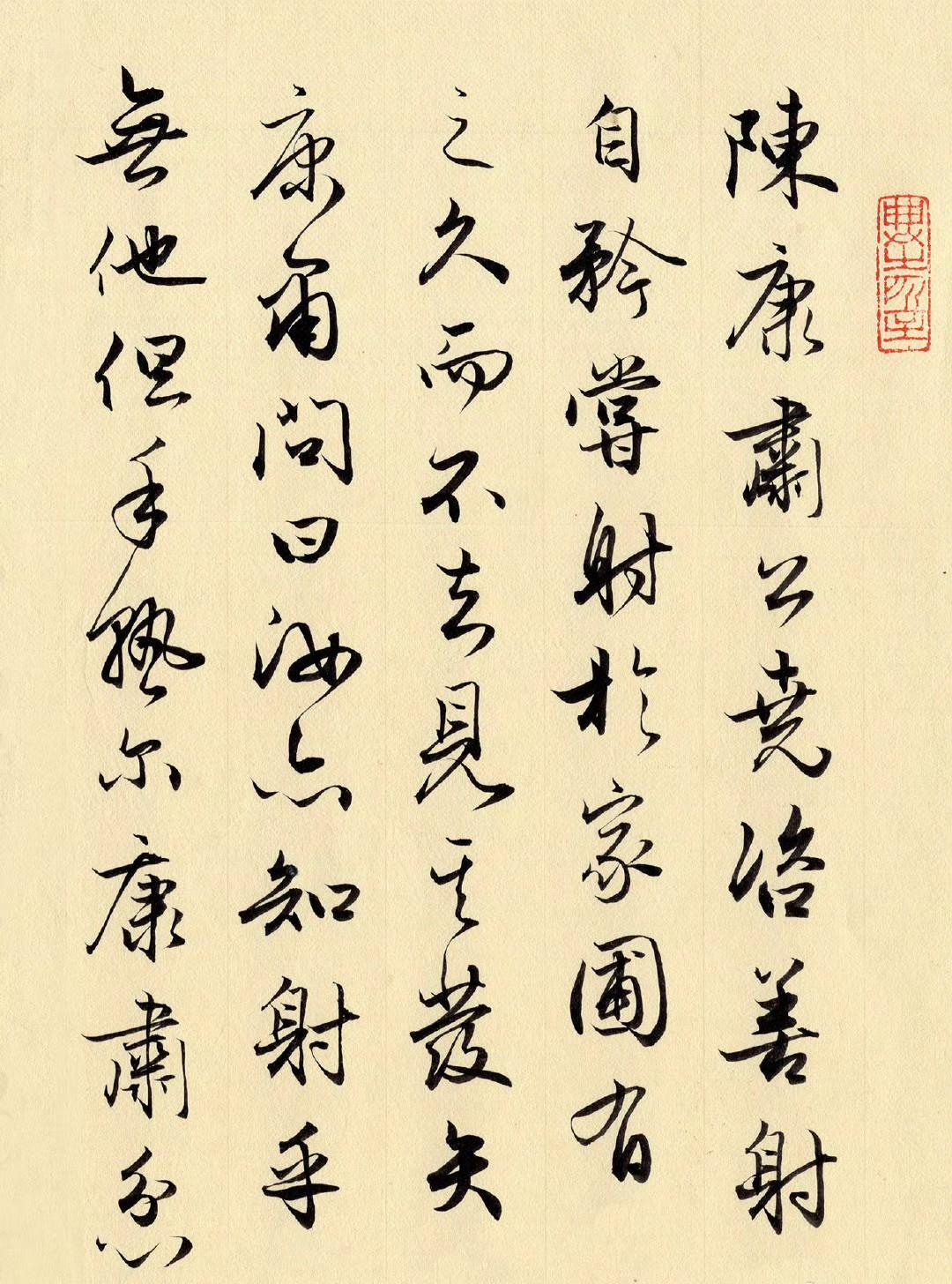

咱们看字,第一眼往往是看它的“劲儿”使在哪。程正揆这笔字,最突出的特点就是“中锋为主,骨力内含”。你仔细看他的每一个点画,无论是起笔、行笔还是收笔,笔尖多半是在笔画的正中间行走,这叫“中锋行笔”。这么写出来的线条,不像侧锋那样扁薄、俏皮,而是像棉里裹铁,圆润、饱满,有立体感。你用手隔空比划一下他的长竖和长撇,能感觉到那股子向纸里面“扎”的劲儿,非常沉得住气。这种笔法,需要极好的控笔能力,心要静,手要稳,稍微一浮躁,笔锋就偏了,线条就飘了。他这不是不会用侧锋取妍,而是主动选择了一种更含蓄、更有深度的表达方式。

光有笔法还不够,字要立得住,关键在“间架结构”,也就是每个字的骨架。程正揆在处理字的造型上,很有自己的想法。他追求的是“平中见奇,稳中求变”。乍一看,他的字好像都端端正正的,不怎么歪斜,但你再细品,就能发现里面的巧妙。比如,他特别善于处理笔画之间的“收放关系”。该收紧的地方,比如一些字内部的点画,他收得很紧,显得精神内敛;该放出去的地方,比如一个字的主笔(往往是横、竖、撇、捺),他写得特别舒展、到位,一下子就把字的格局打开了。这种结构方法,让他的字看起来既稳重,又不呆板,有一种内在的张力,像打太极拳,外表平静,内里运着劲呢。

把单个字放到一起,变成一幅作品,这就考验“行气与章法”的功夫了。《五言诗轴》在这方面是典范级的。它的行气特别贯通,就像一条看不见的线把所有的珍珠都串了起来。字与字之间,它不是靠明显的牵丝引带来连接的,而是通过笔势的呼应、字形的欹侧变化来“意连”。上一个字的末笔,其笔势和力量,自然地带出了下一个字的起笔。你顺着看下来,感觉气息非常流畅,没有断掉的地方。整篇的布局(章法)也特别舒服,行与行之间的距离适中,不挤也不空;字的大小、轻重、疏密,随着诗句的节奏自然变化,形成了一种和谐而又不单调的视觉旋律。

分析了这么多技法层面的东西,最后咱们得落到实际的学习上。对于想学习程正揆这种风格的朋友,我有个非常实在的建议:千万别一上来就模仿他的“静”和“稳”,你得先理解他这种风格是怎么“炼”成的。 他的这种高度控制力和内在的骨力,很大程度上来源于对古典法帖,尤其是唐代楷书和魏晋行书的深厚功底。我建议你可以先找些唐楷(比如欧阳询、颜真卿)的法帖练练手,把中锋用笔和基本结构规律掌握了,把手上这个“稳”劲儿练出来。有了这个底子,你再回过头来看程正揆的《五言诗轴》,就会有豁然开朗的感觉——“哦,原来他是把唐楷的骨力和魏晋的气韵,用行书的方式,这么不着痕迹地融合在了一起!” 这时候你再动笔去临摹,目标就不是描摹外形了,而是去体会他笔下那股子含蓄的力道和从容不迫的书写节奏。

#书法#