如果不谈不为正史承认的南明,崇祯一般都会被认为是明朝的最后一个皇帝,随着他在煤山的自缢,大明由此结束。

关于他的评价不可谓不复杂,有说他勤政的,也有说他无能的,在内忧外患的大明最后时刻,他依然当了十八年的皇帝。在他身后最让人好奇的是能力挽将倾大厦的皇帝,怎么会在最后放弃抵抗和逃亡,选择自缢,毕竟南明小朝廷依然存在了18年。他的最后时刻到底发生了什么呢?

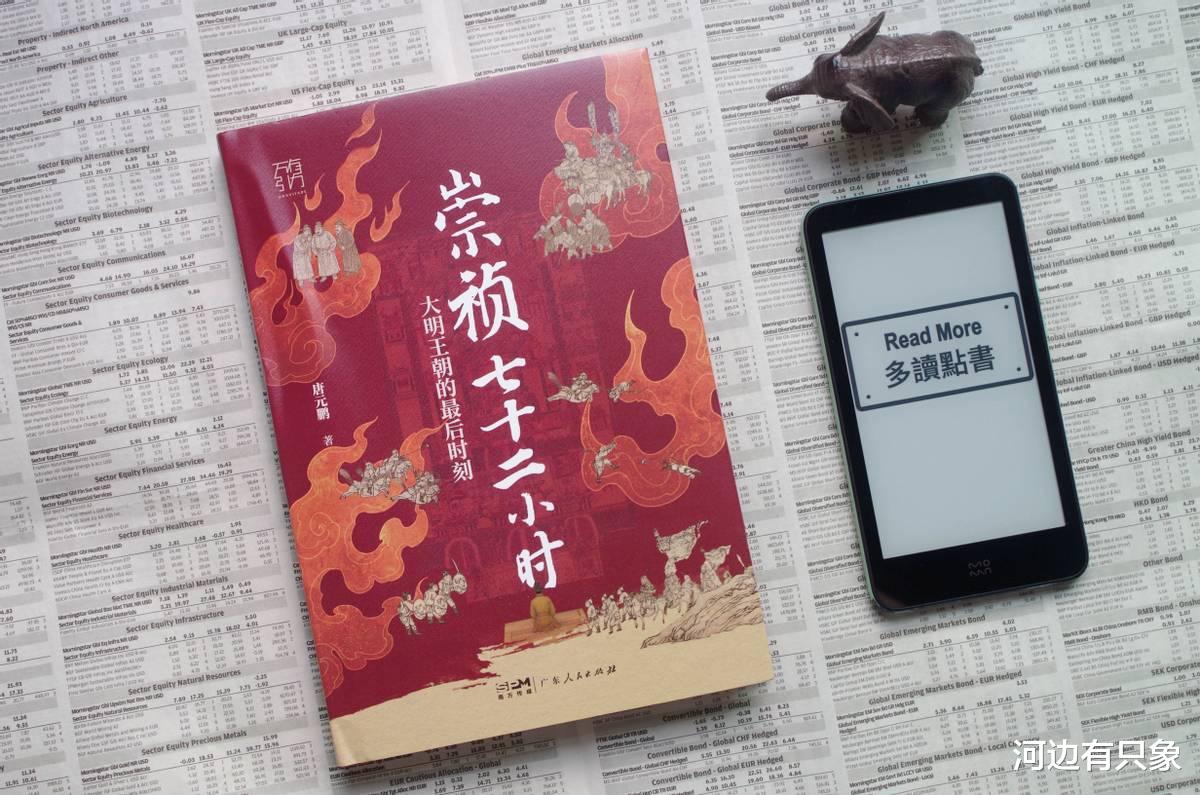

万有引力最近的新书《崇祯七十二小时》就为大家还原了这最后的大明时刻。

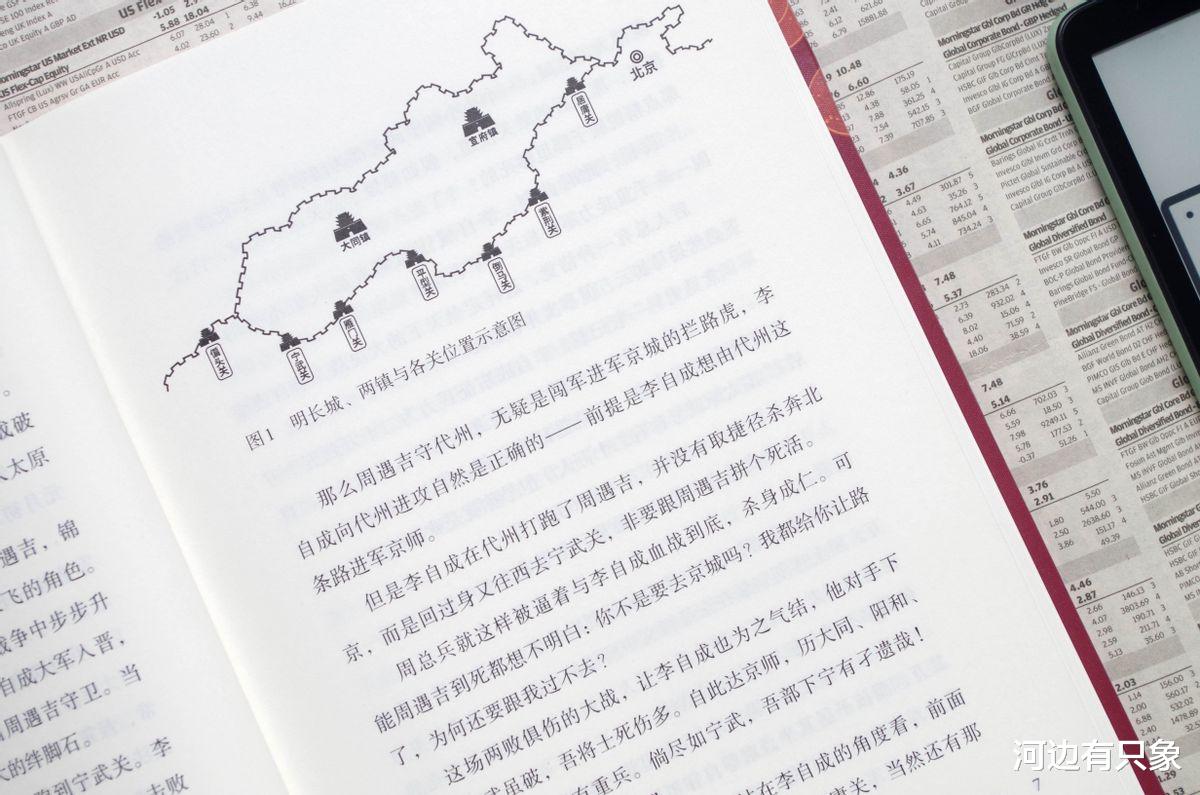

书中以崇祯的最后三天为引子,剖析大明王朝覆灭的核心原因,将视角集中于大明王朝覆灭的历史细节,北京城内外波谲云诡,看似固若金汤,实则被一场匪夷所思的阴谋所包裹。实际控制北京局势的太监、文官、勋贵三方勾心斗角,每个人都在为自己谋划。

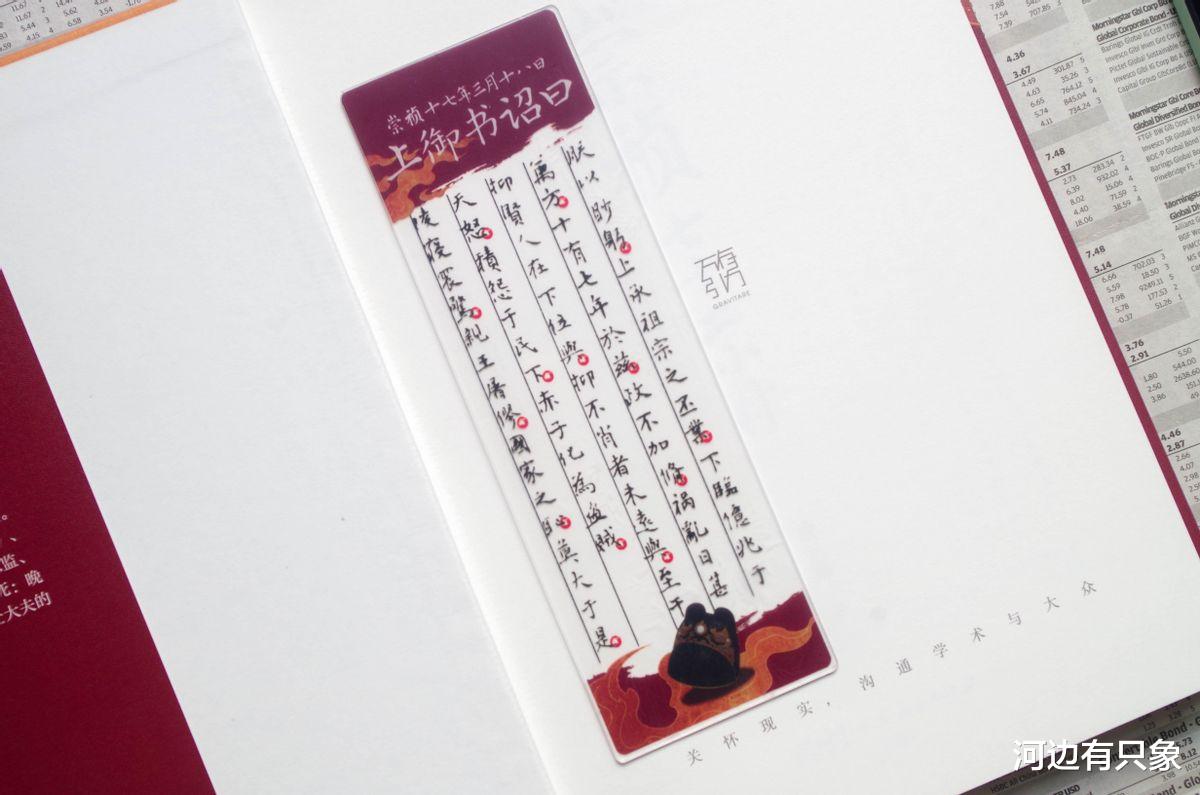

比较有意思的是随书赠送一个崇祯「亲征诏」透卡书签,这里是节选,全文如下:

朕以眇躬,上承祖宗之丕业、下临亿兆于万方,十有七年于兹;政不加修,祸乱日甚。抑贤人在下位与,抑不肖者未远与;至于天怒,积怨于民下。赤子化为盗贼,陵寝震惊,亲王屠戮;国家之耻,莫大于是!朕今亲率六师以往,国家重务,悉委太子。告尔臣民,有能奋发忠勇或助粮草、器械、骡马、舟车,俱诣军前听用,以歼丑逆;分茅胙土之赏,决不食言。

虽然这里有着一个大名号「亲征诏」,但是这个时候其实崇祯已经面临北京城破,早就无人无物足以他“亲征”,更多只是一套说辞。

毕竟崇祯可以说已经三个月来都是束手无策,在「亲征诏」之后召来自己的妹夫、驸马都尉巩永固,希望可以让他带着太子去南京,可是得到的回复却十分无奈。次日城破,崇祯以身殉国。

纵观崇祯在位的十七年间,不能说他没有本事,某些角度看他还做出了一定的成绩,复盘这一过程多少会觉得有些荒谬。

一般我们历史书上会说旧皇朝会被摧枯拉朽般被推倒,可事实上李自成其实花了十三四年才攻入北京城——明末农民起义的烈度远没有历史书渲染的那么大。

可是那么多年都没能消灭李自成的原因就在于一个大部分政权都要面对的问题——粮饷筹措,特别是到了战时更显重要。在《崇祯七十二小时》中作者就把这个问题追溯到“土木堡之变”和“庚戌之变”,这两次能够平安度过的核心原因就是“富裕”,到了崇祯初年就已经需要依赖“逼捐”,这更加深了大明的内部矛盾。

另外一个问题就出在一个千古弊病太监上,特别是明朝还有重用太监,太监手握大权的要害之处。要知道崇祯的一个重要能力表现就是清除了魏忠贤。

在说袁世凯称帝的时候,历史书上都说他儿子和手下给他专门做了一份报纸,让他感受到大家对他称帝的“赞许”,在崇祯的年代,崇祯同样被信息茧房包裹着,太监和官员们都给了他一个错误的信息。这也让崇祯以为自己可以平安等到打败叛军而没有南迁南京,不过倔强的崇祯最后选择自缢而不愿被俘也算是一个“好”结局。

今天,我们不可能完全知道真正的历史,《崇祯七十二小时》更多是挖掘出更完整的历史,让我们可以更深入理解崇祯。

其实大象觉得不在正史范围内的南明史也非常支持一看,通过南明史我们可以更加理解崇祯不愿意南迁的一些深层次原因。李自成率领的大顺军攻克北京,崇祯帝自缢的消息传到留都南京,立谁为新君的问题就变得迫在眉睫。在武将马士英等人的拥立下,福王朱由崧即位,改元弘光,而这些“定策”功臣也造成了南明内部权力的失衡,继而引发内斗不断。弘光政权、隆武政权、永历政权继立先后与大顺军、清军展开你争我夺的角逐,但激烈的内部斗争,使南明君臣在不停的内耗中,失去了无数翻盘良机,走向了失败……

而在南明史里,首先值得推荐的肯定就是顾诚的《南明史》,这套书在主打学术之余,更是在文字上深入浅出,不会给普通读者阅读的压力,更重要是考究之多之精,更好还原历史,绝对值得一读。

最后还是那句话,跟大象一起读好书,好读书,读书好!