晨露还沾在菊叶上时,陶渊明已经握着竹锄站在园子里了。土块被翻起时带着潮湿的草根气,沾在他褪色的麻布衣襟上。他弯腰,指尖碰着刚冒芽的莴苣,忽然笑了——这比县衙案牍上那些催缴赋税的文书软多了。风从庐山方向吹过来,带着松涛的声音,他抬头望了望远处的山峦,眉头轻轻舒展,像是终于把压在心里多年的石头挪开了些。这一年是义熙元年,他刚从彭泽县令任上回来,四十二岁的年纪,鬓角已经有了霜白。

他出生在浔阳陶氏,那是个曾经出过太尉的家族。小时候听祖父讲起曾祖陶侃的故事,说他年轻时每天搬运一百块砖锻炼意志,后来凭着战功在东晋的乱世里站稳脚跟。那时候的陶渊明还叫陶潜,坐在祖父膝头,手里攥着祖父给的酸枣,听着那些金戈铁马的片段,心里悄悄埋下了“大济苍生”的念头。父亲早逝后,家道渐渐中落,母亲带着他投奔外祖父孟嘉。孟嘉是当时有名的文人,家里藏着满架的书,陶渊明常常抱着《论语》坐在窗下,读到“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”时,会忍不住摸一摸自己磨破的衣袖,好像能从文字里找到些支撑。

十五岁那年,他第一次离开家去江州求学。背着母亲缝的布包,里面装着几件换洗衣物和外祖父送的《左传》。路上要走三天,晚上住在破旧的驿站里,老鼠在房梁上跑过,他却借着油灯的光读得入迷。同学里有不少世家子弟,穿着绸缎衣裳,谈起诗词时总带着几分炫耀。陶渊明坐在角落里,手里捏着粗陶碗,听他们争论“建安风骨”,直到有人问他的看法,他才慢慢说:“诗该像田里的庄稼,得有根,得接地气。”这话让在场的人愣了愣,随后有人笑他土气,他却没辩解,只是低头喝了口碗里的糙米粥。

二十岁出头,他开始四处游学。到过建康,站在朱雀航的桥上,看着往来的官船和商船,听着街边小贩的叫卖声,心里既有向往也有茫然。他去拜访过当时的名士王凝之,王凝之是王羲之的儿子,家里陈设华丽,说话时总带着几分傲气。陶渊明说起自己对时局的看法,提到百姓因战乱流离失所,王凝之却只是摇头,说“乱世之中,独善其身即可”。那天离开王家时,天已经黑了,他走在石板路上,踩着自己的影子,忽然觉得建康的繁华像一层薄纱,底下藏着太多他看不懂的冰冷。

晋安帝隆安四年,他第一次做官,任江州祭酒。祭酒是个闲职,主要负责祭祀和教育,可那时的江州刺史是桓玄,一个野心勃勃的人。陶渊明每天要做的,除了整理祭祀的典籍,还要应付桓玄手下人的刁难。有一次,桓玄要祭祀山神,让他写一篇祭文,要求里面多写些桓玄的功绩。他坐在案前,握着笔却迟迟下不了手,想起小时候读的《诗经》里“民亦劳止,汔可小康”的句子,再想想城外那些因赋税过重而逃亡的农户,心里像堵了块石头。最后他还是写了,却故意删减了那些吹捧的话,只写了“山川有灵,佑我百姓”。桓玄看了之后很不高兴,找了个借口骂了他一顿。那天晚上,他在县衙的院子里,看着满院的月光,忽然觉得这官当得没意思,第二天就递了辞呈。

辞官回家后,他开始真正种地。租了几亩薄田,买了一头老黄牛,每天天不亮就下地。刚开始的时候,他什么都不会,种的豆子长得稀稀拉拉,杂草却长得比豆子还高。有一次,母亲来田里看他,见他满身泥污,手里的锄头都快握不住了,忍不住掉眼泪,说“当初让你读书,不是为了让你受这份苦”。陶渊明却笑着擦了擦母亲的眼泪,说“娘,你看这田里的草,拔了还会长,可豆子总会结荚的。人活着,不也这样吗?”那天晚上,他写了首诗,其中一句是“种豆南山下,草盛豆苗稀”,写的时候,笔尖蘸了好几次墨,好像把心里的委屈和坚持都融进了字里。

隆安五年,桓玄叛乱,攻占了建康,废黜了晋安帝。陶渊明当时正在家里守孝,听到消息后,整天坐在窗前,看着窗外的梧桐叶一片片落下。他想起自己在桓玄幕下的日子,想起那些被桓玄迫害的忠臣,心里又悔又恨。有一次,朋友来看他,劝他再出山,说桓玄现在正是用人之际,只要他肯去,一定能当大官。陶渊明却摇了摇头,指着桌上的《离骚》说“屈原宁可投江,也不与奸佞同流合污。我虽然没他那样的勇气,可也不能做对不起良心的事”。那天,他喝了很多酒,醉了之后,抱着酒坛坐在院子里,对着月亮喃喃自语,说“这乱世,怎么就容不下一个想好好做事的人呢?”

元兴三年,刘裕起兵讨伐桓玄,平定了叛乱,迎回了晋安帝。陶渊明听说后,心里又燃起了希望。他觉得刘裕是个能安定天下的人,于是在义熙元年,接受了刘裕的邀请,出任镇军参军。那时候的他,还抱着“大济苍生”的念头,每天跟着刘裕的军队奔波,记录军情,起草文书。有一次,军队路过一个被战火毁掉的村庄,到处是断壁残垣,一个老妇人坐在废墟上哭,说她的儿子和丈夫都被乱兵杀了。陶渊明看着老妇人,他心口疼,他想上前安慰,却不知道该说什么。那天晚上,他在帐篷里写文书,写着写着就停了笔,想起自己年轻时的志向,再看看眼前的惨状,忽然觉得自己做的这些事,好像离真正的“济苍生”还很远。

后来,他又转任建威参军,跟着刘敬宣镇守浔阳。刘敬宣是个温和的人,对陶渊明很敬重,可那时的东晋朝廷,早已是派系林立,刘裕和其他将领之间的矛盾越来越深。陶渊明看着身边的人,有的为了权力勾心斗角,有的为了利益不择手段,他忽然觉得累了。有一天,他在江边散步,看着江水滚滚东流,想起孔子说的“逝者如斯夫,不舍昼夜”,心里忽然有了个决定——他要离开官场,回到田里去。

义熙元年八月,他被任命为彭泽县令。这是个小官,俸禄只有五斗米。上任那天,他带着老仆陶福,坐着一辆破旧的牛车去彭泽县衙。县衙不大,院子里有一棵老槐树,叶子长得很茂盛。他走进自己的书房,看到案上堆着前任留下的文书,大多是催缴赋税和徭役的。他叹了口气,坐下翻看,看到有一份文书上写着,要征调县里的农户去修城墙,逾期不去就要罚粮。他想起自己家里的情况,想起那些种地的农户,心里又开始犹豫。

上任才八十多天,郡里派了个督邮来彭泽视察。督邮是个喜欢摆架子的人,听说陶渊明没去迎接,就故意刁难,说要检查县里的账目,还要找农户来问话。陶渊明的下属劝他,说督邮不好惹,让他赶紧穿上官服,带上礼物去拜见。陶渊明坐在椅子上,看着自己身上的官服,忽然笑了,说“我不能为了五斗米的俸禄,就向这种小人弯腰”。他当即叫人拿来印绶,放在案上,又写了一封辞职信,然后带着陶福,头也不回地离开了县衙。离开的时候,他回头看了一眼那棵老槐树,叶子在风里轻轻摇晃,好像在为他送行。

回到家的那天,正好是重阳节。母亲杀了只鸡,酿了些酒,邻居们也来祝贺他回家。他坐在院子里,看着满院的菊花,喝着母亲酿的酒,忽然觉得心里特别轻松。那天晚上,他借着酒兴,写了《归去来兮辞》。案上的墨汁快干了,他蘸了蘸,笔锋落在纸上:“悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”写罢停笔,望向窗外的南山,云正慢慢飘,月光洒在纸上,那些字好像也有了温度。

归隐后的日子,过得很清贫。有时候遇到灾年,田里的收成不好,家里连饭都吃不上。有一年冬天,特别冷,他家里没有柴火,只能裹着被子坐在床上。朋友颜延之来看他,带了些米和酒,还劝他再出山做官,说“以你的才华,怎么能困在这乡下呢?”陶渊明却笑着给颜延之倒了杯酒,说“我现在虽然穷,可心里踏实。你看这杯子里的酒,是自己酿的;院子里的菜,是自己种的。这些东西,比官场上的金银珠宝珍贵多了”。颜延之拗不过他,只好把带来的米留下,临走时,陶渊明送了他一束菊花,说“这花虽然不起眼,可在寒风里也能开,就像人,再难也能活下去”。

义熙十年,他写了《桃花源记》。那天他坐在窗前,看着窗外的春雨,想起自己曾经在乡下遇到的一个老农。老农说,他年轻时为了躲避战乱,带着家人躲进了山里,那里有一片桃花林,林子里有个山洞,洞里的人过着没有赋税、没有战乱的日子。陶渊明听了之后,心里很羡慕,就把这个故事写了下来。写的时候,他好几次停下笔,好像在想象那个桃花源的样子——桃花开得像火一样,田里的庄稼长得绿油油的,老人和孩子都笑着,没有忧愁,没有烦恼。他希望这个世界上真的有这样一个地方,也希望人们能一直过着这样的日子。

宋元嘉元年,宋武帝刘裕去世,宋少帝即位。朝廷又派人来征召陶渊明,让他出任著作郎,负责编撰国史。陶渊明当时已经五十多岁了,身体不太好,却还是婉言拒绝了。他给使者写了封信,说“我老了,身子骨不行了,连路都走不动了,怎么能再做官呢?我现在最大的愿望,就是能在自己的园子里种种花,看看书,喝点酒,安安静静地过完剩下的日子”。使者走后,他坐在院子里,看着自己种的菊花,忽然觉得很庆幸——幸好自己当初选择了归隐,不然现在可能还在官场上奔波,早就忘了自己真正想要的是什么。

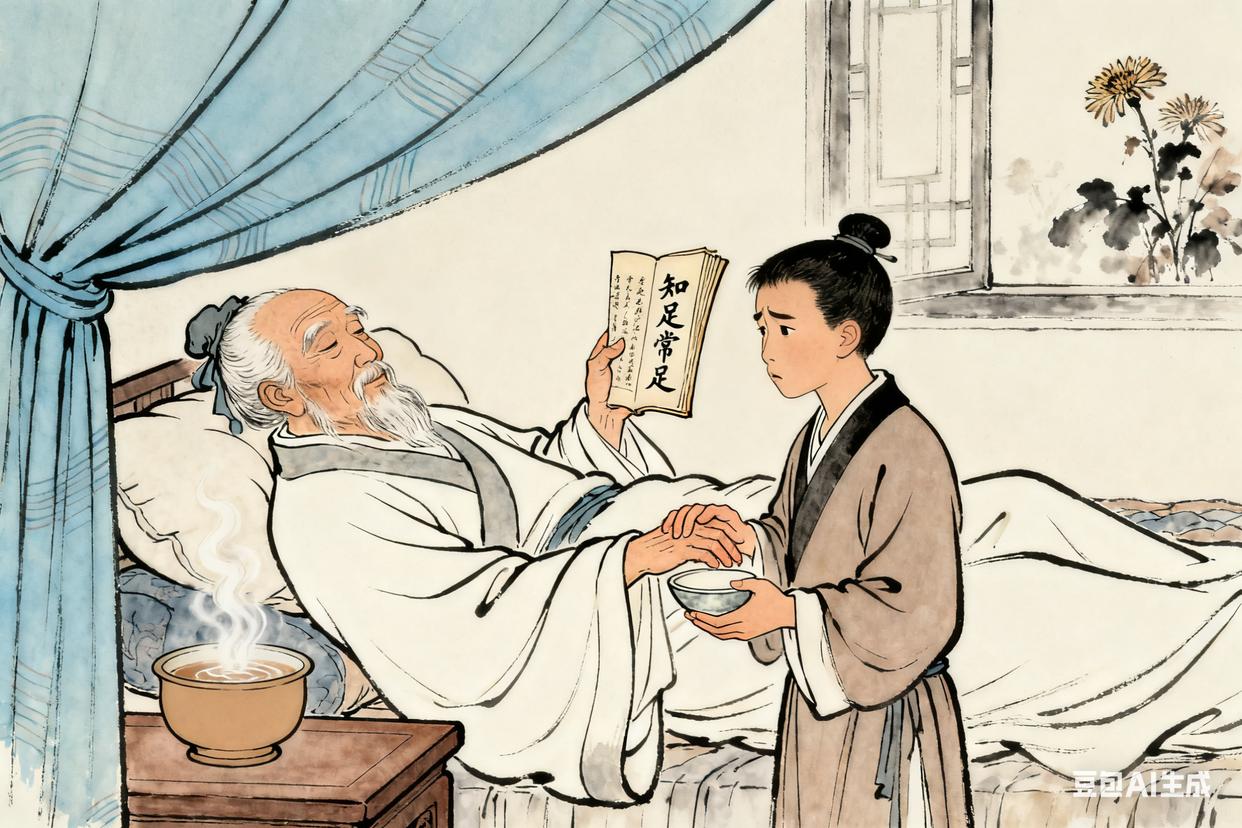

他晚年的时候,写了很多诗,大多是关于田园生活和人生感悟的。有一次,他生病了,躺在床上,手里还拿着一本《老子》。儿子来看他,劝他好好休息,别再看书了。他却摇了摇头,说“这本书里有很多道理,我活了一辈子,才慢慢看懂。你看‘知足常足,终身不辱’,这句话说得多好啊。人这一辈子,别贪太多,知足就好”。那天晚上,他让儿子把笔墨拿来,想再写首诗,可笔刚碰到纸,就咳嗽起来,只好放下。他看着窗外的月亮,轻声说“我这一辈子,没做过什么大事,可也没做过对不起良心的事。这样,就够了”。

元嘉四年,陶渊明去世,享年六十三岁。临终前,他让家人把他的诗整理好,说“这些诗,都是我心里的话,留着吧,也许有人会懂”。他死后,葬在南山脚下,墓前种了几棵菊花。颜延之来为他送葬,写了篇《陶征士诔》,里面说“有晋征士浔阳陶渊明,南岳之幽居者也。弱不好弄,长实素心”。

一千多年过去了,陶渊明的诗还在被人们读着,他的故事还在被人们讲着。现在的我们,生活在一个繁华却也忙碌的时代,每天为了工作、为了生活奔波,有时候会觉得累,会觉得迷茫。可当我们读到“采菊东篱下,悠然见南山”时,心里好像忽然就安静了下来。我们知道,在遥远的东晋,有一个叫陶渊明的人,他放弃了官场的繁华,选择了田园的清贫,只为了守住自己的良心和初心。

他就像那东篱下的菊花,在寒风里静静地开着,不与百花争艳,却用自己的淡雅和坚韧,告诉我们什么是真正的快乐,什么是真正的自由。也许我们不能像他那样归隐田园,可我们可以像他一样,在忙碌的生活里,留一点时间给自己,看看书,种种花,听听风的声音,想想自己真正想要的是什么。毕竟,人生这趟路,重要的不是走得多快,而是走得是否踏实,是否对得起自己的内心。

声明:

本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。