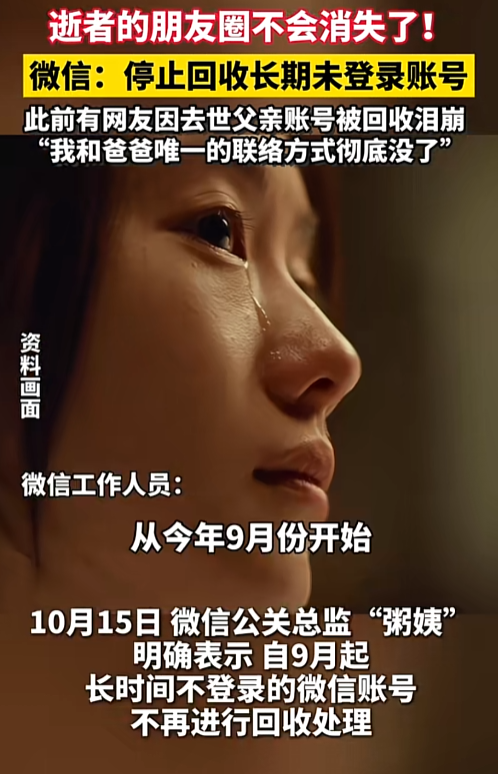

最近,“人去世后微信朋友圈会消失吗”冲上热搜。10月16日,微信正式回应:从今年9月起,平台不再回收长时间不使用的账号,逝者的朋友圈内容也不会被清理。

微信公关总监“@微信粥姨”在播客中解释了两点:一是朋友圈不设访客功能,“不想给大家增加社交压力”;二是没有二次编辑功能,“朋友圈是记录人生的编年史,没法回头改”。此外,针对账号继承问题,法律专家指出,逝者账号里的聊天记录、通讯录可能涉及隐私,且数据因人格属性强,不具备独立财产权,直系亲属继承时可能面临争议。网友讨论,若逝者生前设“三天可见”,家属或许能更体面地怀念;但也有声音提醒,用户生前未必考虑过身后数据归属。对外经贸大学教授许可认为,微信此次“不回收”是平台策略的重大进步,但数字遗产的移交、继承仍需法律、伦理和平台共同制定规范。

微信的改动,最戳心的是对“告别”的重新定义。从前,人走了,社交账号可能被回收,朋友圈像从未存在过;现在,那些旅行照、生日祝福、日常碎碎念,会一直留在服务器里。对家属来说,这不是“数据残留”,是逝者的“数字分身”——点开朋友圈,能看到他去年春天拍的樱花,听见他配文里的笑声,甚至能想起他说“等退休要去爬黄山”。

这不是技术问题,是情感需求。我们总说“睹物思人”,在数字时代,“物”变成了聊天记录、朋友圈动态。微信保留这些,是允许家属“继续和逝者对话”,让思念有个具体的落脚处。

微信不做访客功能、不允许二次编辑,看似“不近人情”,实则是种清醒:朋友圈是“公开的私密”。你发的每条动态,可能被同事、同学、多年未见的朋友看到,所以不能随意改;而“无访客”则避免了“被围观悼念”的压力——逝者的生活,该由他和亲友定义,不是给外人“参观”的。

更珍贵的是,微信承认“人生无法修改”。那些年轻时发的矫情文案、工作后晒的加班照、和家人的合影,都是特定时刻的真实状态。允许它们留在那里,是对过去的尊重,也是对“完整人生”的接纳。

3. 数字遗产的争议,暴露了“身后事”的准备不足但热闹背后,是更现实的难题:如果家属想拿回账号,该怎么处理?逝者生前的聊天记录,可能藏着不想被家人知道的秘密;他的好友列表,可能有不愿被打扰的旧识。法律专家说“数据有人格属性”,可具体到每条信息,边界在哪?

这提醒我们:数字时代的“身后事”,需要提前规划。就像立遗嘱会分房产存款,我们也该想想:社交账号密码要不要告诉信任的人?朋友圈设置“三天可见”是否更妥?这些不是“忌讳”,是对自己和家人的负责。

微信的“不回收”,是对生命的温柔回应。它让逝者的朋友圈成了“数字纪念册”,让家属能多一份念想。但要让这份“纪念”更体面,还需要更多努力:平台或许可以推出“账号托管”“遗产转移”功能;法律需要明确数据归属和隐私边界;我们每个人,也该学会和“数字身后事”和解。

最后想问问:你希望保留逝者的朋友圈吗?如果有一天离开,你会提前规划自己的数字账号吗?评论区聊聊,愿我们都能在数字时代,学会温柔地和世界告别。

愿每个逝者的朋友圈,都能被温柔留存;愿每个生者,都能在思念时有处可栖。

(文中信息源自微信官方及媒体报道)